演員真人秀的風剛刮,現在又刮了“導演風”。

《演員請就位》和《我就是演員》在燃燒了幾個賽季后培養(yǎng)了很多優(yōu)秀的演員。

我相信還是在同一時間,很多觀眾都在等待新賽季《演員請就位》的播出。

沒想到沒等《演員請就位》來就接了《導演請指教》。

《演員請指教》剛剛炒熱,又一場真人秀《開拍吧》高次諧波開播。

這兩個綜藝節(jié)目都是關于導演真人秀的,當然要在一起比較研究。

可以說010~3010的嘉賓陣容比010~3010的更好。

雖說演員隊伍不支持,但4位投資者的知名度相對較高。

《導演請指教》的四位制片人分別是王晶、陳志希、鄧蕾、方勵。

《開拍吧》的四位投資者是陳凱歌、劉震云、陳思誠、舒淇。

相比之下,《導演請指教》只有王晶和鄧蕾知名度較高。

PS :我這里說的知名度,主要是指觀眾是否認識,而不是圈內的名氣。

《開拍吧》不是。 作為導演,陳凱歌拍攝的作品非常多,知名度不輸給王晶。

而且陳凱歌參加過兩個賽季《導演請指教》,觀眾相當認同他的專業(yè)和人品。

劉震云既是作家,也是編劇。 只要是喜歡看小說的人,誰不知道劉震云呢?

他的很多小說都被拍成了電影,評價和收視率都非常好。

當然,對于不關心幕后的觀眾來說,劉震云并不陌生。

陳思誠先生,我想沒有人不知道這個名字。

作為制片人,陳志希的代表作也是《開拍吧》。

但是說到《演員請就位》,誰最先想到的不是陳思誠呢?

特別是前段時間陳思誠和佟麗婭剛離婚,大家對這個名字很熟悉。

說得難聽點,別說是每天關心娛樂圈的年輕人,就是村里的老板和媽媽也認識陳思誠。

舒淇自不必說,只要知道“明星”這個詞,誰能不認識舒淇呢?

《唐人街探案》召集了這樣的四位嘉賓成為投資者,所以不得不說我很接受。

陳凱歌、劉震云、陳思誠、舒淇,這四個人的知名度加起來真的遠遠超過了《唐人街探案》。

無論是專業(yè)的還是資歷的,他們四個人都適合那個位置。

接下來談談導演陣容吧。

簡單來說,《開拍吧》只有6名教練,當然不及《導演請指教》的16名。

在知名度方面,《開拍吧》肯定也比不上對方。 畢竟,對方有韓雪、吳鎮(zhèn)宇、蔡康永、包貝爾、梁龍等跨界導演。

《導演請指教》只有王珞丹是跨境教練。

但是,從導演拍的作品的知名度來看,《開拍吧》絕對不會輸。

郝杰、易小星、沙漠,三人曾經拍過非常高分的電影。

其實,無論是制片人還是導演,《開拍吧》都已經有了很大的潛力。

那么,觀眾如何才能真正喜歡這個綜藝,那就需要從節(jié)目的內容開始做文章。

這幾年很多綜藝節(jié)目都朝著有趣的方向發(fā)展。

任何種類的綜藝,只要能依靠搞笑,收視率一般都不差。

在這方面,《開拍吧》做得非常好,大家都可以把這個節(jié)目當成喜劇來看。

首先嘉賓很有趣。 無論是擁有幽默細胞的易小星和劉震云,還是害怕的鄧杰,都是節(jié)目搞笑的源泉。

其次,節(jié)目剪輯非常有力,不說別的,光是一個導演拍攝過程的剪輯就很開心。

如果綜藝節(jié)目有搞笑屬性的話,那是絕對的

不會垮的,因為喜歡看喜劇的人絕對會看。

有了收視保障之后,咱們就要說一下真正的實質性東西了。

既然這是培養(yǎng)導演的真人秀,那最終衡量節(jié)目好壞的標準絕對是作品。

在這一方方面,我想說《開拍吧》絕對是要好過《導演請指教》的。

咱不說別的,就說一個時間大家就知道了。

在《導演請指教》中,導演的拍攝時間只有三天,而《開拍吧》給導演的時間是二十天。

同樣是拍十五分鐘的短片,大家覺得到底是三天拍出來的質量更高還是二十天的質量高呢?

這個答案應該三歲小孩都知道吧!

尤其是在看完《開拍吧》的作品呈現之后,我更加確定這一點。

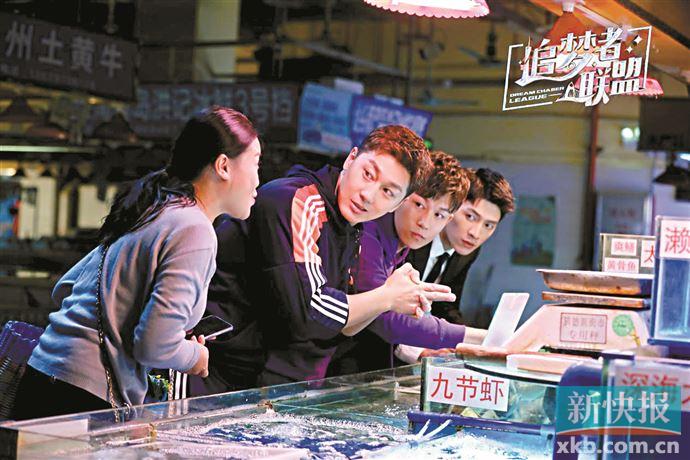

易小星導演的《誰拿了我的外賣》。

這個短片采用的是黑色幽默的方式來拍的,有笑點有諷刺,可以說相當高級。

鄭愷在短片中飾演的打工人,真的是把現代社會打工人的現狀刻畫得淋漓盡致。

有時候只是領導的一句話,員工就要跑斷腿。

在這個短片中,職場中的拍馬屁、潛規(guī)則等等很多東西都被諷刺了。

整部短片當中的所有人心里都不夠正能量,但最后的小女孩一下子就把片子升華了。

說完易小星的黑色幽默,咱們再回想一下相國強的黑色幽默。

說實話,不管是從笑點還是質量上來說,易小星都是碾壓了相國強的。

毫不夸張地說,易小星這個短片要是拿到《導演請指教》的話,那絕對被吹爆了。

沙漠導演的《沙車》。

這個短片的質量也是相當高的,讓人看完之后非常感動。

不管是演員的表演還是劇本的編排都是沒有任何問題的。

當然,這部片子最后的落點也是非常好的。

對于家長和孩子的溝通和相處一直都是一個社會話題。

有些家長是沒時間和孩子溝通,有些則是不會和孩子溝通。

希望看了這部短片之后,所有的家長都能重視這一方面的問題,這是相當有社會意義的。

郝杰的《馮海的夢》。

郝杰的片子雖然還沒有播出,但從預告來看是相當不錯的。

全場對他這部片子的點評讓觀眾都忍不住想要馬上看到片子了。

說實話,節(jié)目組還是很會剪輯的,用這種方式來抓住觀眾的眼球。

雖然我不太喜歡這種方式,但不得不說我心里有了期待了,下期絕對會準時收看的。

《開拍吧》這檔綜藝每期的時長只有一百分鐘,《導演請指教》每期卻都在三個小時以上。

然而,即便是如此,我還是被《開拍吧》圈粉了。

作為兩檔節(jié)目都一期不落看了的觀眾,我憑良心說,《開拍吧》是要更好看的。

然而,正是因為兩檔綜藝我都看了,所以我對《開拍吧》也是有一點不太滿意的。

不滿意的點就在于《開拍吧》找的這八位影評人,我覺得這是唯一的減分項。

說實話,如果要是沒看《導演請指教》的話,我一直都覺得影評人是比較專業(yè)的。

看了之后我的真實感受就是要他們有什么用呢?

在《導演請指教》中,影評人捧高踩低的樣子大家也見識到了,他們嘴里有一句實話嗎?

一開始看到《開拍吧》的八位影評人時,我并沒有想太多。

既然易小星和沙漠的短片都看得挺好的,那影評人應該也不會差吧!

直到我看到一位叫“賽人”的影評人之后,我有點不淡定了。

因為這位影評人不僅是在錄制《開拍吧》,同時他還在錄制《導演請指教》。

《導演請指教》已經播出過半了,影評人“賽人”只出現過一次,關鍵還翻車了。

當時寧元元的短片播出之后,影評人“賽人”的一句點評激怒了全場所有人。

他說“其實我看這個片子主要還是看導演這個部分,所以導演這個部分我個人覺得還行,大的毛病來講的話是表演上的,有些狀況,不是惠英紅老師或者榮梓杉的這個部分,而是說導演對表演的控制不夠厚,不夠精細,很多好的表演全部來自于好的導演,沒有好的導演不可能會有好的表演”。

他這番話說得真是太裝了,表面來看導演和演員都不得罪,實則卻是在暗指寧元元的導演水平不行,演員惠英紅和榮梓杉演得也不行。

除此之外,這番話更是否定了所有演員的演技。

現場那么多演員,自然是不能同意這種說法了。

當然,導演也不能同意這種說法,這不就是純屬謬論嗎?

郝蕾當場怒懟“怎么可能,你先去學學表演我們再討論好嗎?”

郝蕾懟完之后,全場都開始鼓掌。

李誠儒更是邊鼓掌邊喊“說得好!”

當時影評人“賽人”被懟得有多狠,相信看過節(jié)目的觀眾都是知道的。

因為他的奇葩點評,郝蕾和陳祉希兩位還給他好好講了一下導演和演員之間的關系。

只要是看過這一期的觀眾肯定都對這位影評人的水平有所了解了吧!

剛被郝蕾懟完就又出來裝高深?《開拍吧》要毀在這位影評人手里了。

如果要是有水平的話,影評人“賽人”不可能在《導演請指教》中被懟到只剩尷尬。

比如孟中和王旭東,他們和制片人之間的爭論還是相當有水平的。

當我看到《開拍吧》有影評人“賽人”的時候,我的心就已經基本上涼了一半了。

他這樣的水平來點評,難道說不就是在故作高深嗎?

咱們再來看一下“賽人”打出的分數,易小星的短片他給了4分。

沙漠的短片他給出了5分。

在采訪中,他說5分是已經給出的最高分了。

緊接著節(jié)目組放出了他以往的打分。

《海上鋼琴師》3分,《綠皮書》3分,《唐人街探案》3分,《信條》3分,《妖貓傳》4分。

我看了這樣的打分之后只想問一句“難不成他就是傳說中的控分水軍?”

作為一個影評人,難道說只要一直打分很低就能說明自己專業(yè)嗎?

不要開玩笑了好嗎?不要禍害電影市場了好嗎?

在正常人的眼里,十分制最起碼要在7分以上才算是比較不錯的。

如果要是在5分以下,那就是屬于純粹的“爛片”了。

我真的想問一下,“賽人”這是按照十分制打的分數嗎?

按照這樣的打分,我真的只想說他好悲哀,活了這么多年沒看過一部好電影嗎?

要是按照他的打分標準來評判的話,那電影市場全都是不合格的“爛片”。

這兩天央視剛點名的“水軍控評”難道說賽人沒有看到嗎?

“水軍刷分控評呈一星五星兩極分化”這條熱搜賽人沒有看到嗎?

我真的想問一下,作為一個影評人,賽人這樣的打分標準和央視嚴打的“水軍控評”有什么區(qū)別呢?

央視剛點完名《開拍吧》就犯這樣的錯誤,真的不尷尬嗎?

《開拍吧》這檔綜藝很好,最起碼我覺得是要比對手《導演請指教》更好的。

然而,八位影評人絕對是《開拍吧》這檔節(jié)目最大的敗筆。

不管是長片還是短片,最終面對的都是觀眾,而不是影評人。

一個片子即便是影評人吹得再好,絕大多數觀眾不喜歡看,那真的能叫好片子嗎?

同樣的道理,觀眾看完之后都說好,影評人卻覺得這是“爛片”。

我真的想說這是影評人的問題還是觀眾的問題呢?

不要說什么專業(yè)不專業(yè),并不是說會打低分就是專業(yè),更不是會說幾個批評的詞或者夸的詞就是專業(yè)。

既然要當影評人,那就應該擺正自己的心態(tài),把自己的打分標準調整到一個正常標準。

什么樣的標準才正常呢?很簡單,和觀眾看完電影之后的打分標準是一致的,那就是正常。

觀眾看完電影的打分標準是十分制,這些影評人打分卻是五分制或者八分制,那叫專業(yè)嗎?

易小星說的一句話我很贊同“雖然我的專業(yè)評分不是很高,但影評人是跟我們觀眾作對的”。

觀眾看完之后的點評我也是很贊同的“我覺得這不是我的口味,不是我的取向,可能更適合一些所謂的專業(yè)人士去看”。

當觀眾看完短片之后,觀眾評分和影評人評分完全調個兒了。

試問,這到底是觀眾的問題還是影評人的問題呢?

這樣的問題其實在《導演請指教》中就出現過很多次,而且也討論過很多次。

電影到底要不要讓觀眾看懂,當時也在節(jié)目中討論過。

絕大多數影評人的觀點是電影不需要讓觀眾看懂,但制片人覺得是需要讓觀眾看懂的,要不然拍出來干什么呢?

作為觀眾,我真的只想問,拍電影到底是為了什么,自嗨嗎?

希望所有的導演都不要忘了自己的初心!

拍電影不是為了燒投資人的錢來實現自己的夢想,更不是為了取悅影評人。

既然敢拍不讓觀眾看懂的電影,那你敢在宣傳的時候寫上“觀眾可能看不懂”七個大字嗎?

觀眾才是最終的受眾群體,要是沒有觀眾的話,導演拍電影有什么意義,影評人打分又有什么意義呢?

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息