近年來新主流電影比重的增加,是對當代社會民眾心理的回應。

《瞭望東方周刊》記者覃柳笛?

陳宇

近期國家電影局發布的統計數據顯示,2022年春節檔全國城市影院電影票房為60.35億元。其中,以《長津湖之水門橋》《狙擊手》《奇跡·笨小孩》為代表的新主流電影表現喜人。

近年來新主流電影比重的增加,其實也是對當代社會民眾心理的回應——在移動互聯網的話語環境中尋求價值觀、情感和美學趣味的共識,并對之不斷地進行發現和肯定,如《狙擊手》是對志愿軍戰士為祖國奉獻青春、犧牲生命崇高精神的再次肯定。

“如今,在公眾話語之間尋找和凝聚共識非常重要,電影作品必須和我們當下社會巨大群體的精神面貌、所思所感強關聯,這才是一個有活力的創作。”北京大學藝術學院教授、《狙擊手》原著及編劇陳宇告訴《瞭望東方周刊》。

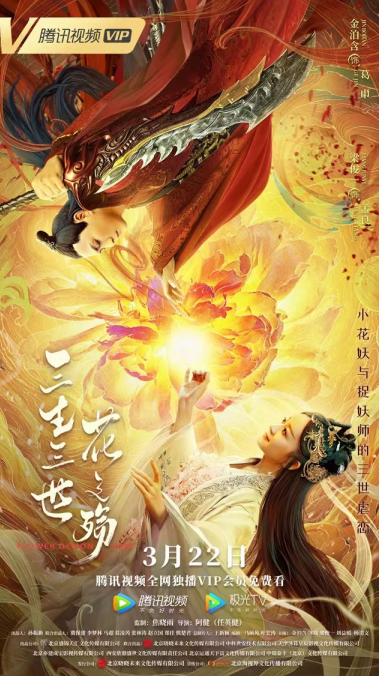

電影《狙擊手》劇照

故事最重要

《瞭望東方周刊》:有人說《狙擊手》在敘事風格上比較凝練,有一種大道至簡的味道。這是你和導演所追求的嗎?

陳宇:抗美援朝戰爭可表現的東西太多了,在《狙擊手》的策劃和創作階段,我們基本上都在做減法,我們就選定一個角度,找到我們要表現的東西,然后把所有影響我們注意力的東西去掉。我們要做一個真摯的、不喊虛假口號的、從小切口入手的影片。

我本人的方法論是戲劇的,我希望觀眾看到人物本身,看到故事本身。這就要我們做到,第一,要講述一個盡量不出現任何邏輯問題的故事,第二,這必須是一個精彩的故事。所以,最難的階段就是確立核心故事的階段。我覺得張藝謀導演本人也是這樣的一種觀念,現在看這些東西是大于一切的,大于他之前所擅長的形式感、色彩、場面等,甚至比我要走得更遠。所以我們也有爭論,我說你好歹要給觀眾一些聲光電的刺激,他說我們就把故事講好,把戲劇性做好,其他的形式手段都是次要的。在反復的討論過程中,我們逐漸達成共識。

《瞭望東方周刊》:你把自己稱作是一個“講故事的人”,可否談一談你的電影觀?

陳宇:第一,我認同敘事是電影的基本屬性,其他要素要為敘事服務。

第二,做電影要有一種科學的態度,科學的方法。

電影是一種藝術,但生產電影的方式應該是科學的,我自己很講究這種程序上的科學,每一個環節必須用一種科學的方式來對待它,而不是拍腦瓜。我對靈感、直覺抱有懷疑的態度,對臨時的興奮是懷疑的。

第三,我是實證主義者,會尊重自己的感情,但一定要用理性思考把邏輯推敲扎實,才會實施。

最后,對觀眾高度尊重。我從來不覺得創作者就高于觀眾,我們實際上是和觀眾一起在完成一個作品,而不是我完成了,展示給你。我們尊重并揣摩觀眾在接受電影信息時每一分每一秒的心理感受,并因此來調整創作。

描寫鮮活的年輕人

《瞭望東方周刊》:從小人物視角構建家國一體的影像,是近年來新主流電影努力的方向。結合你的創作實踐,你認為如何讓家國情懷的表達更真實自然、更有感染力,讓觀眾從人物身上建立起對家國一體的深度認同?

陳宇:電影本身,就是一種對抗抽象概念的藝術形式。我們要去描述的是一個鮮活的年輕人,從這一個個年輕的志愿軍戰士精神層面,再去抽象出一種集體的特質。

對于這個年輕人,我們要知道他來自哪里?有什么特征?有什么語言和行為特點?他有什么長處和短處?如果你非要寫一個標準的戰士,就是把他抽象化,那么觀眾也會覺得虛假。

愛祖國,是愛每一個具體的人、愛長江黃河、愛唐詩宋詞這些具體的要素,再上升到對祖國的熱愛。電影里也是這樣,當和我同呼吸共患難的戰友躺在那個地方,我今天要把他背回去,這個力量是非常強大的,這種情感關系是電影具有感染力的基礎。而且,年輕時是生命能量最強大的時候,人們最愿意為某種精神、某種信仰、某種情感力量去不計代價地付出。

《瞭望東方周刊》:近年來,市場上獲得高票房、好口碑的新主流電影涌現。目前是否出現了觀眾趣味與主流意識形態的某種趨同?

陳宇:曾經我們對電影有一種三分法,一類是主旋律,一類是藝術片,一類是商業片。這些年為什么我們很少這么分了?因為三個群體之間的界限逐漸在打破,無論是我們的價值觀還是趣味,慢慢趨向于統一,趨向共識的形成。

主流電影意味著:它既是彰顯主流價值觀的,大眾也覺得不錯,商業系統能賺錢,而藝術性也一定程度得到彰顯。在這種共謀狀態下的新主流電影就容易產生爆款,甚至產生30億至50億這樣票房級別的影片,因為它擊中了廣大中國人的某種共同情感、趣味和態度。

尋找共識

《瞭望東方周刊》:你認為新主流電影未來還會出現怎樣的創作趨勢?

陳宇:未來新主流電影會更加重視如何講故事。敘事滿足了觀眾對于故事的一種剛需,思想是附著于講故事之上的,而不是故事本身自帶的。

與此同時,未來新主流電影會將故事敘述與類型片更好地結合。類型片是創作者和觀眾對接的一個橋梁,它有點像普通商品的分類系統,一個超市幾萬種商品,你怎么樣找到你要的那種?那就要依靠分類系統。戰爭片、恐怖片、愛情片等等,滿足不同觀眾的心理需求。

第三,我覺得在價值觀方面,凝聚共識的趨勢會更加明顯,這意味著從創作者角度、從電影公司的角度,會更加趨于穩妥,要找到一個最大公約數。

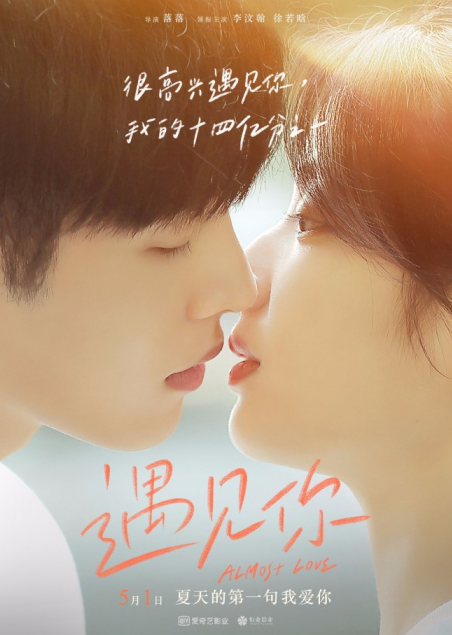

藝術片永遠不會是市場的主流,因為藝術片是在探索人類精神和情感的邊界,它是值得尊敬的,但和主流電影不是一回事。主流電影是尋找我們今天所有人的情感和價值觀的共識,它不是探索,它是肯定,并且是一次一次地肯定。每一部成功的主流電影就是對某種價值觀的肯定。《你好,李煥英》是對家庭情感、母女之情的珍貴性的肯定;《奇跡·笨小孩》是對年輕人創業實現夢想的正義性、正當性的肯定。

互聯網使得信息呈爆炸式增長,不斷催生著個人或群體的獨特個性和思想,也催生分歧。我覺得,就主流電影這種大眾娛樂而言,尋找共識,比催生獨特性,在當下是更為急迫的。

《瞭望東方周刊》:目前電影市場需要怎樣的好故事?

陳宇:具有深刻洞見,又能找到大眾價值觀和情感公約數的內容,仍然稀缺。電影作品必須和我們當下社會巨大群體的精神面貌、所思所感強關聯,這才是一個有活力的創作,否則電影就是無源之水、無本之木。我認為,哪怕拍一個科幻片,也應該具備現實主義精神,直擊社會痛點,和觀眾當下的情感強關聯起來。

營業執照公示信息

營業執照公示信息