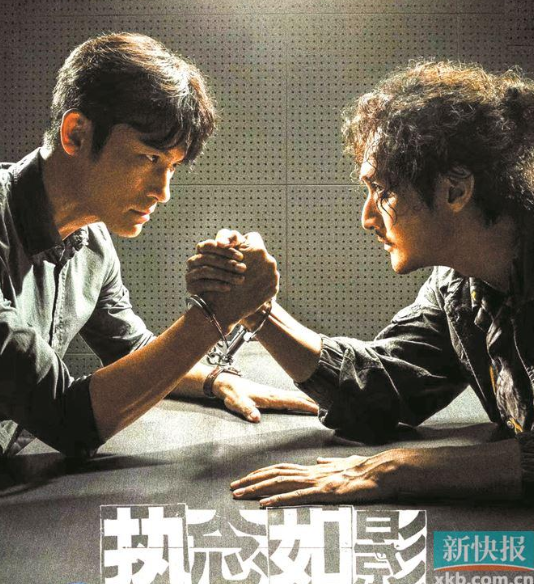

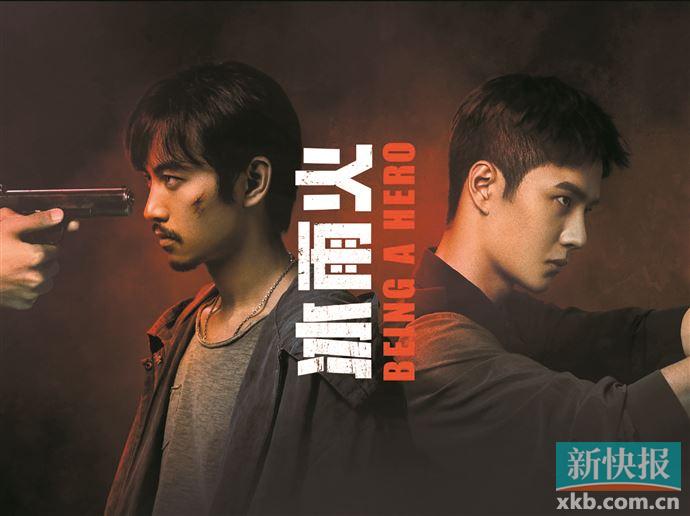

11月20日,由吳彥祖和王千源主演的警匪片《除暴》終于揭開“頭套”,登陸院線。

電影上映后勢如破竹,盡管有《末日逃生》《海獸之子》等7部電影同時上映,但《除暴》仍毫無懸念地空降榜首。

關于電影的話題也蔓延整個網絡,為這個貧瘠的11月份,帶來了一波小高潮。

《除暴》

關于電影的幕后,由于同僚已經幾近挖空,我就不多贅述了。

劇本是根據實事改編,導演劉浩良在籌劃期間參考了大量紀錄片和記錄檔案,幾乎把90年代中的特大案件都過了一遍。

題材聚焦于內地紀實,維度上更是橫跨多年,輾轉多個城市。

光是那一個眼神,就激起了我所有的觀影欲望。

此外,劇本設計是非常討巧的“雙雄對立”,這種風格對香港導演來說簡直輕車熟路,而與之對戲的是近幾年瘋狂霸屏的影帝王千源。

雖然隨著數量的高產導致質量有所失調,但作為一名京東影帝,王千源的實力是不容置疑的,而這次暴打吳彥祖,也被網友戲稱為“劉德華、郭富城之后再添一人”,配角是春夏與鮑起靜兩位金像影后,一老一少都是我很喜歡的演員。

但是,當帷幕拉開,我并沒有看到一場酣暢淋漓的警匪對決,反而是一場又一場敷衍了事的流水賬。

不知道你們看完有沒有這個感覺:電影效果呈現上各方面都不差,但感覺上總差了點什么。

差什么呢?

人物刻畫。

電影開場的半個小時,在沒有任何情緒鋪陳的情況下,張隼(吳彥祖飾)就接連作案了兩次,而鐘誠(王千源飾)就在后面高喊著口號,假裝心有成竹,一個在前面炸,一個在后面追。

兩個人物沒有任何背景故事,用了近乎半個小時時間,只是在介紹張隼作案能力超群。

后來的劇情更是一通毫無營養的流水賬,在一次露出馬腳之后,張隼與忠誠坳上了,又是一個在前面哐哐亂炸,一個在后面追的氣喘吁吁,一場又一場,一次又一次。

電影多次用二人同框的蒙太奇,并且不止一次致敬《喋血雙雄》,努力朝著惺惺相惜的“雙雄”方向設計,但是在沒有任何刻畫的情況下,觀眾根本對兩個人物沒有任何帶入情緒。

當然,如果說把它當成純爆米花爽片也未嘗不可。

但電影無論是場面調度還是火爆程度都乏善可陳,還有那個模仿杜琪峰的長鏡頭,肉眼可見的威亞與畫蛇添足的模糊處理,更是塑料版的拙劣。

當然,電影的這種失調是有客觀原因的。

《除暴》的公映版本只有95分鐘,在這個動輒2個小時的長片時代,如此精短的時間對于一個想譜寫90年代犯罪史的創作者來說,顯然是不合理的。

香港的犯罪電影非常喜歡描繪反派。

很明顯,導演是想從反派切入,來表達出張隼身上的悲劇力量。

可惜,由于北上而來的“水土不服”,這些想法直接被扼殺,在早期的資料之中,有網友透露:

此外甚至很多已經出境的角色,都被刪了。

目前,《除暴》在豆瓣評分為6.6分,打出三星的評論達到一半,大多評論均是“食之無味,棄之可惜”之調。

這不得不要說說港片現在的優勢。

被偏愛的“香港警匪片”

去年,古天樂一個人就上映了6部電影。

誠然,提起香港電影,腦海里總是會浮現“青黃不接、江河日下”這些頗有惋惜意味的詞匯,隨著內地電影工業的日漸壯大,這個曾經稱霸亞洲的老大哥終于交付出了主導權。

但是,對于華語電影這個大市場而言,香港電影仍有一大批可觀的忠實觀眾,尤其是警匪片。

這足以證明內地觀眾對香港電影近乎饑不擇食的支持態度。

這是其一。

其二,類型商業片的匱乏。

在今年這個特殊情況下,為了保存實力,香港電影幾乎集體失語,院線恢復過后隨著《八佰》的爆火,主旋律大片開始鋪天蓋地的稱霸院線。

所以,《除暴》出現正好是收割了積累了近乎一年的苛求,這種爆發性觀影是必然的。

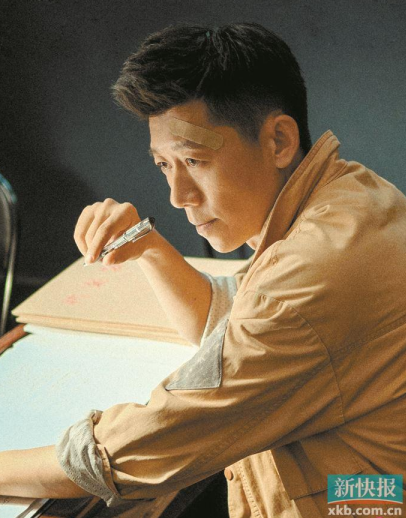

其三,就是吳彥祖這三個字。

吳彥祖當年與陳冠希、謝霆鋒、馮德倫、余文樂等人是當年香港新生代的領頭羊。

新生代集體跳槽,在這種前提之下,香港電影為了旗桿不倒,老一輩的創作者們幾乎牟足了勁擴展產量,所以那些童年的記憶符號現如今仍然頂著知天命的年紀鏖戰前線。

劉德華、古天樂、甄子丹、成龍、郭富城、吳鎮宇等等等。

隨便哪一個都是50有余,60上下。

繼而,當44歲的吳彥祖復出,并且再度拿起香港引以為傲的警匪片,戴上頭套飾演悍匪的時候——

那種恍如隔世的親切感,足以簇生大量按下購買鍵的多巴胺。

結語

《除暴》雖然不盡人意,但某一方面來說,也是一種香港導演北上的全新嘗試。

我相信,假以時日或許香港創作者們都會在內地找到一席之地,也能在試錯中尋覓出一個契合兩種創作模式的方法。

最后,安利一下我最期待的《風林火山》。

快點上映吧!

——全文完。

營業執照公示信息

營業執照公示信息