目 錄:

一、國外的情況

二、監管機構要慎行,敢于做一些“減法”

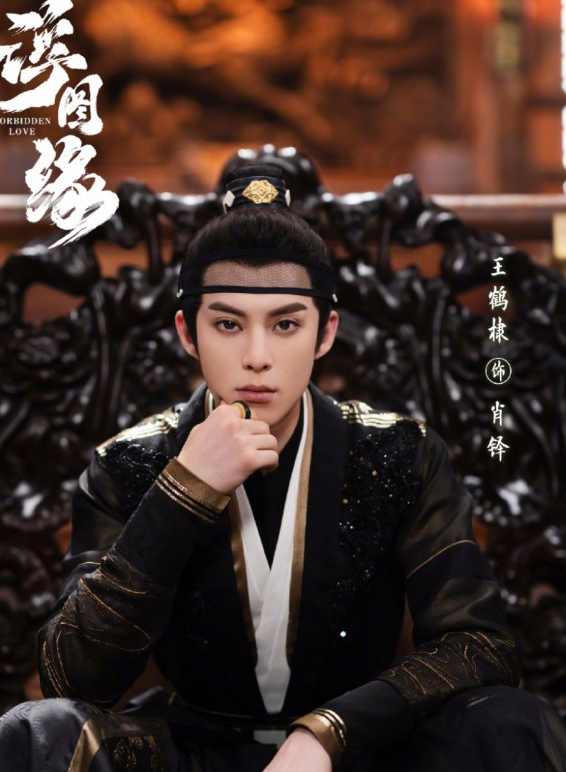

(相關資料圖)

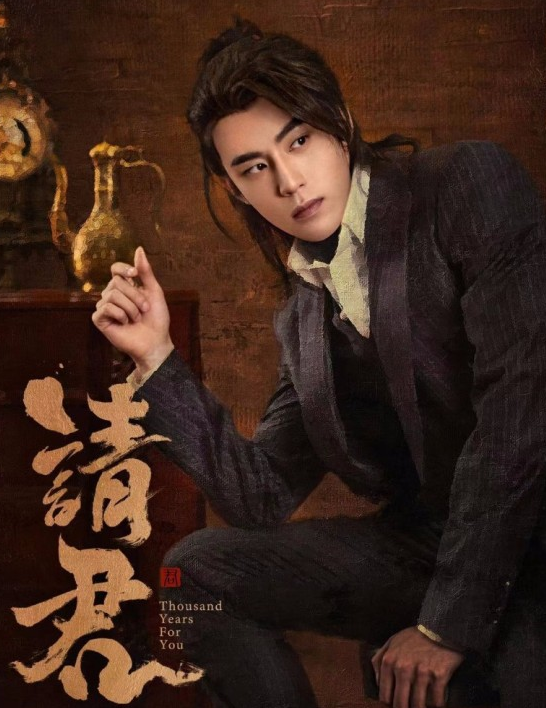

(相關資料圖)

三、必須通過抵制和下架,對失德問責;只有明確問責,才可能改變和影響人們的行為

1.必須通過抵制、下架等機制,對藝人/公眾人物的道德行為建立問責機制,并從而約束、影響、改變他們的行為。

2.演藝界/文化界是一個特殊行業,必須從嚴對待。

四、關于商業環境的問題

早上,有朋友提到失德藝人內容被“下架”的問題。大意是說,現在藝人一被界定為“失德”,內容馬上會被下架,過程中存在“一刀切”的問題,內容不分青紅皂白好壞,全部下架;

——客觀來看,文娛產品,比如電影電視劇綜藝,大多是龐大團隊合作的結晶,失德藝人只是在其中扮演一部分的角色,一次性下架,對合作團隊里的其他人是不公平的

——對文化作品的價值應該綜合評判,一粒老鼠屎不一定會壞了一鍋粥,懲罰是必要的,但懲罰要有度

——從商業角度講,如此對投資商及商務合作機構定然會造成一定的經濟損失,不利于商業環境

——最后,“下架”的原因可能多種多樣,是來自多方面因素的合成結果,但一旦成為“風氣”,就會轉變為“標準”、成為不得不做的事情,此時往往會帶來“層層加碼”、“誤傷”,越演越烈。

筆者的看法:

第一,先看看國外的情況。

1.這個問題在國外也存在,往往發生在文娛界、知識界等,但不限于此:當個人行為、言論、社會價值觀、政治立場、公德乃至私德領域的行為表現脫離了社會規范,不獲認可的時候,可能會被各種平臺(從線上的社交媒體到線下組織與活動)剔除(deplatforming)、被合作商家解約、新晉推出的電影或劇集被押后放映甚至重拍、消費者抗議和拒買等。這些行為,本質都屬于“抵制”(boycotting),相關的機構或個人通過抵制行為來表達自己的價值觀,并對涉事的人“問責”。而社會的價值觀也在這樣的抵制與“問責”中逐漸確立;

2.這個過程中有沒有層層加碼\變本加厲呢?有的,就演變成所謂的“取消文化”(“cancel culture”):言行和觀點、價值不被認可的人(領域很廣,可以包括私德,也可以包括社會價值及政見)逐出專業領域和社交圈的做法和傾向。在網絡年代,往往又和網絡暴力聯系在一起。在那個瞬間,被抵制、驅逐的人是處于弱勢群體的:下半輩子可能會因此被改變。“取消文化”強勢的時候,有可能會讓人感到窒息;

3.此外,這個問題也不是個“法律”問題,被指控者并不需要真的被“定罪”——只要旁觀者/第三方相信了指控,認可了指控,就可以立即開始抵制。而且在紙媒年代,抹黑一個人可能會被起訴毀謗;在網絡年代,抹黑一個人是比較容易的,從這個角度講,被指控的一方也是弱勢的;

4.那么西方世界和中國有沒有區別呢?有區別的:

a)一是抵制和討伐所涉及的主題、內容、價值觀取態不同。這個因社會而異,不同社會差異很大。有些可能是我們一下想不到的例子,譬如說偷稅漏稅,在美國,可能可以想方設法避稅,這個問題不會和失德聯系在一起;在中國,偷稅漏稅會和社會公共責任及價值觀聯系在一起,不僅是法律問題,還是道德問題。不同社會的標準肯定是不同的,這樣的例子太多,就不展開說了;

b)二是西方社會比較混雜多元,即便在若干平臺被下架,個人還是有可能找到自己空間的。甚至Donald Trump尊為總統,也因為政治立場被主流社交媒體“下架”,但自己另設平臺Truth Social,還能生存;中國社會則相對比較同質,全社會往往步調一致行動,留給個人的空間很有限;

c)三是公權力/監管機構的作用。西方世界主要是自下而上,主要來自民間/社會的抗議、抵制、下架及至自我審查;中國往往有監管機構引導的作用,公共部門(例如官方的媒體及國有企事業單位等)帶頭積極參與,然后民間跟隨配合。一旦啟動“下架”機制,中國的力度肯定更集中、更強。但是,反過來說,中國的機制本來就是這樣設計的。

第二,回到國內問題本身,作者的看法。

一是對“下架”參與主體的考慮;

1.監管機構的角色:監管機構發揮作用要慎重,因為監管機構一行動,馬上會帶動整個公共部門行動,然后民間也跟隨行動,特別容易出現“層層加碼”的情況,所以要慎行,敢于做一些“減法”,最好能“四兩撥千斤”……自然,這個說起來容易做起來難;

2.主要由非監管機構自行發揮作用。這里可以包括各種平臺、國有和私營的企事業單位、各種的組織、機構、個人:由他們,結合自己的商業、社會、價值、名譽、監管乃至政治風險考量決定是否對某個藝人的某個產品采取措施,并確立一個比較合理的邊界。但要看到,抵制/屏蔽/下架是有“內在邏輯”的,不同機構還可能相互影響,相互施壓、結果層層加碼,發展成為一種文化和標準。所以說,監管機構要慎用權,發揮四兩撥千斤的作用,避免傳導放大。但無論如何,市場上任何一個平臺、機構和個人也有抵制的選擇權:我愿意抵制,并為此付出一定的代價,都是我的價值選擇,這一條也無可厚非。

二是執行時避免過度“一刀切”和“誤傷”的一些可能的考量:

1.歷史存量和增量問題:風口浪尖里新鮮出爐、即將要推出的文娛文化作品可以先等等;如果出現了爭議的,至少考慮延期;如果藝人已被實錘、定調,可能就要想想其他方案了。反之,如果是歷史上拍的作品,比如幾年前的一部電影,可以酌情是否下架;

2.涉事藝人在作品里的角色重要性問題:其他條件相等的情況下,如果涉事藝人沒有在文化作品里扮演非常核心的角色,至少沒有大量出鏡,也不涉及非常核心的正面角色(例如黨史/正史里的重點正面人物),那也可以考慮保留;

3.文化文娛作品本身的文化價值及重要性問題:其他條件相等的情況下,如果作品的文化價值比較高,作品有保留和傳播的價值,那下架也要三思。和前面幾點一樣,這些因素的分寸把握都很主觀的,只能一事一議;

4.時效性問題:在藝人涉事的風口浪尖時,平臺或商業機構將一個文化文娛作品下架,就是一種抵制,這種抵制就是一種價值的表達與聲張,在關鍵時點是必要的,但這不意味著該文化文娛作品一定要被永遠塵封,只要抵制的目的和效果達到了,涉事藝人及相關機構付出了代價(一會兒再來說“問責”的問題),未來也可以重新推出。當然這也要結合涉事藝人的角色重要性、文化文娛作品本身的價值及重要性問題;

三是必須通過抵制和下架,對失德問責。只有明確問責,才可能改變和影響人們的行為

上文提及,實務中應該避免“一刀切”,可以適當做“減法”,但也要看到,抵制和下架是必要的手段。

1.必須通過抵制、下架等機制,對藝人/公眾人物的道德行為建立問責機制,并從而約束、影響、改變他們的行為。建立一套針對失德行為的問責機制,并幫助藝人及商業合作伙伴對失德行為的負面后果形成明確的預期是極為重要的:規則放在臺面,作為有公眾影響力的藝人,如果出現了失德問題,那么演藝職業生涯就要遭受巨大打擊,甚至就此從公眾視野里消失——事業和財源受損大半。這是立下來的規則,想要到這個行業來賺錢出名,就要遵守規則。抵制和下架,就是幫助建立一套問責體系,幫助相關主體確立預期,并逐漸改變他們的行為。前面說了不少避免“一刀切”、避免“誤傷”的問題,但如果監管機構真的不作為,社會上各種商業機構怕傷及利益紛紛“躺平”,個人也不去響應,失德藝人看不到自己的行為會產生任何負面影響,那會如何呢?那相當于“失德”沒有成本。如果“失德”沒有成本,那就說明社會可以容忍失德藝人的存在;如此,也就說明“德”是不重要的。如此一來,沒有問責,沒有代價,藝人自然也不會擔心“失德”。對作品抵制和下架,是給藝人(和相關機構)帶來真實代價的,只有有了問責,付出了代價,才能形成預期。

體制里的人常說,“想當官就別想發財,想發財就別當官”;“要從不敢腐,到不能腐,到不想腐……”,演藝界也是一樣的——特別是那些具有公眾影響力、名利雙收的藝人:想當著名藝人就不能失德;失德了就別想當著名藝人,甚至要告別職業生涯;要從不敢失德,發展到不能失德、到不想失德。我們看許多老一代藝人——近至八九十年代香港老一代藝人,大多沒有丑聞,個人生活安排得不錯,這和他們高度自律是有關系的,所以他們也能成為演藝事業里的常青樹。

2.演藝界/文化界是一個特殊行業,必須從嚴對待。有不少人喜歡將演藝界的人士與常人相比較,甚至還有這樣的邏輯:如果公眾人物的隱私都得不到保證,談何保證普通人的隱私呢?這些看法都是有問題的。

演藝界是一個非常特殊的行業,知名藝人是公眾人物,且不僅僅是公眾人物,還是年輕群體的偶像、榜樣、爭相模仿的對象。正因為這個原因:

——演員的言行、道德、價值、品質對社會是有不成比例的影響,演員如果德行好,是為社會傳播正能量,帶來正面的“外部性”;演員如果德行不好,為社會傳播的是負能量,帶來很大的負面外部性。(作者/本文遵循是主流的、傳統的價值觀,不在此展開探討什么為之“好”,什么為之“不好”)

——什么樣的演員能夠為社會所廣泛接受,成為公眾人物和楷模,自然也是一個社會價值觀的表現與書寫,必將深遠影響下一代人。

有的人問,公眾人物有很多,譬如知名的企業家也是,對年輕人也有影響,那為什么對藝人要特別從嚴要求呢。這里就說說企業家及其它公眾人物:藝人與其他公眾人物的顯著區別就是,藝人的作品、產出與其人物設定、人格的存在是高度相關的,基本可以視為一體。

舉個例子就可以知道了。

假設某大型企業老板在私生活/私德領域出現了不端、“失德”行為,我們會因此就抵制這個企業生產制造的產品么?我們因此就接受這個企業提供的服務了么?一般來說不會,因為企業所提供的產品與服務,同企業家個人的人格/人設/私生活是存在隔離的。我們不會因為購買某個產品(例如電器、電商)或獲得某項服務(例如餐飲),就將企業家變成個人生活/德行的楷模和榜樣。

但藝人是不同的,藝人的人設和人格本身,就是他/她提供的產品和服務的一部分。

所以,對藝人道德要求高,并不代表對所有的公眾人物要求都高。

在道德要求上,類似的行業還有一個,就是教師,由于教師承載著教育下一代人的責任和使命,所以社會對于教師的德行要求也是很高的。但區別于藝人的是,其一教師大多不是公眾人物,只在所在的學校班級產生影響,而藝人會對全社會產生影響;二來教師也遠沒有藝人那么高的收入。這么看來,對于藝人嚴格要求當然無可厚非的。

所以,要在社會樹立正確的價值觀,必須對藝人的德行有嚴格要求——至少是有公眾影響力的知名藝人。年輕時、未成名犯過錯誤一定程度是可以原諒的,但成名之后,開始擁有公眾影響力的時候,必須嚴格要求。

四是關于商業環境的問題。

耗費重金投資制作的文化娛樂產品,因核心藝人“失德”被抵制、下架,蒙受商業損失,是否不利于文化娛樂產業的市場環境及商業發展?

投資制作文化娛樂產品,本質就是商業行為。因此,針對這一條,就按商業規則操作就可以了。

如果我們要對一個家族企業進行私募股權投資,那么一定會對企業家做充分的盡職調查,其中包括老板/實際控制人的個人情況,從其發家的歷史,行事作風、消費習慣、價值觀,政商關系、企業家關系、與高管的關系、朋友圈子,與家族子女的關系等等,都是了解調查的對象。如果嗅覺到老板身上可能存在對公司業務產生重大負面影響的風險隱患,即可能影響投資決策。

公開市場投資,現在許多國際上的基金都會考慮“ESG”投資(企業履行環保責任、社會責任及公司治理),并納入影響力、可持續性等投資理念,都是一樣的道理。

以后,簽約藝人也一樣。對藝人的歷史、行事作風、品味趣好、生活習慣、價值觀與理念、朋友圈、家庭都要有所了解,看有沒有風險隱患。簽署合同時,如因藝人失德造成合同不能履行并構成合作方經濟損失的,要確立為違約,合同里要有充分的法律保護,歸責條款、賠償條款都要有。如果商業原則操作的話,未來還可以引入保險機構(如果有保險機構能夠提供這樣的保險服務的話)。如此,投資風險是可以得到一定程度的保護的。

因核心藝人失德行為,導致一個文化產品或營銷產品被抵制、下架,對于該產品的參與方、合作方、投資方來說肯定是痛苦的經歷。但只有通過一次次這樣的事件,對于藝人的倫理問責機制才能確立,藝人(及其合作方)才能對失德行為的后果建立正確的預期,并因此約束、調整、控制自己的行為;相應的,文化產品或影響產品的制作人及投資人才會更加關注核心藝人的道德品行,避免因藝人失德導致投資風險,將“品德”納入投資的重點考慮范疇。

假以時日——也許不用太長時間——我們的文化產業及社會才能建立新的秩序、標準與規范。而全體社會均將受益于新的秩序、標準與規范。

(全文結束)

關鍵詞: 失德藝人的作品該怎么辦

營業執照公示信息

營業執照公示信息