到1922年關學曾出生的時候,滿清的統治已經謝幕,中國進入了軍閥爭雄的亂世。關氏也隨著清王朝的落寞而衰落起來。關學曾家境貧寒,為了生計,12歲的時候變走上了江湖之路——拜常德山為師,學習單琴大鼓。單琴大鼓于清道光年間興起于北京大興及河北廊坊一代的鄉村,到清朝末年單琴大鼓演變成五音大鼓。

到上世紀三四十年代,一些廣播節目邀請五音大鼓的師傅錄節目,為了錄節目方便,五音大鼓除去了多余的樂器,只留下揚琴,再次更名為“單琴大鼓”,或叫“揚琴大鼓”。錄節目之外的演出多在廟會、茶館等地,聲音嘈雜,所以在樂器上又加上了四胡,再次更名為“琴書”。關學曾在傳統琴書的基礎上進行了改良,最終創立了北京琴書。

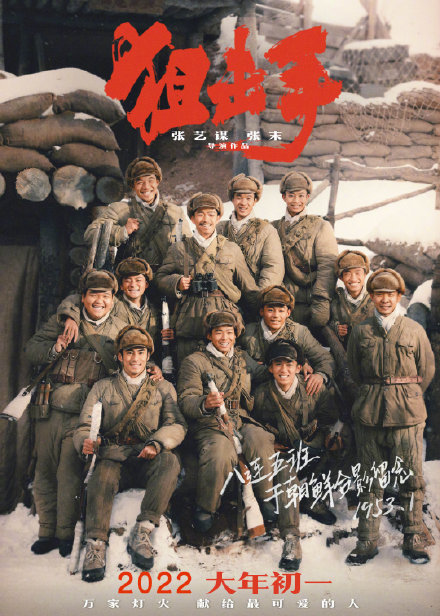

他20歲的時候,已經紅遍了北京;到30歲的時候,被書迷譽為“琴書泰斗”。抗美援朝期間,他曾經與國內其他的藝術家一起組團兩次赴朝鮮戰場慰問演出。當時賀龍擔任團長,老舍是副團長之一,成員包括梅蘭芳、史東山等老一輩藝術家。1996年張藝謀制作《有話好好說》這部電影時,請關學曾出山,創作了一段琴書,結果大獲成功。

關學曾老先生于2006年去世,留下了德藝雙馨的美名外,還留下了不小的遺憾。自己的兒孫們并沒有誰繼承他的曲藝,而眼看著民族曲藝隨著各位大師的離去慢慢式微。這是他的遺憾,也是我們民族的遺憾。關學曾的兒子關少曾雖然也從事藝術行業,但做的是影視演員而不是民族曲藝。

關曉彤家庭背景揭秘受父親影響,關少曾從小也學習了一些曲藝,但總感覺這不是自己未來的人生。他小時候學習舞蹈,后來走上了舞蹈加演員的人生。在他的演藝生涯中,演了很多電視劇,但一直是個不溫不火的角色,從未在哪部戲中突破過。他一直是這個行業頂尖俱樂部的局外人。但是,基于父親的人脈與自己的努力,他在行業里的關系打得比較通。

關曉彤四歲入行,在父親的幫助下演了《煙海沉浮》的一個小角色。多年來,一直是父親帶著她混圈子,認識了很多行業內的大腕。關少曾在十年動亂時期,浪費了大好年華,到農村養過豬,收過麥子。回到城里后,做過泥瓦匠。后來以演話劇起家,逐漸參演了很多電視劇,沒有紅起來。這個經歷讓他很遺憾,也讓他特別重視對孩子的教育,認為大好青春一定要奮斗。

營業執照公示信息

營業執照公示信息