電視劇《了不起的兒科醫生》編劇是一對上海80后的小夫妻,他們也曾帶著孩子四處求醫問藥,見過病房里治愈的歡笑和無奈的背影,也結識了一個個每天都在為希望而戰的兒科醫生……于是,他們歷時四年的創作,終于讓首部以兒科醫生為題材的電視劇作品搬上了熒屏,那里也是托起明天太陽的地方。

走近醫生 因為孩子

從上海戲劇學院畢業后,翁海鑫和王歡牽手成家立業,自己創辦影視公司,寫了不少劇,拿過不少獎。后來,他們有了兩個可愛的女兒。大女兒在十幾個月的時候,從上呼吸道感染一直發展到腎盂腎炎。三個月里,他們跑遍了上海的兒科醫院。王歡說,“女兒第一次走路就是在醫院候診的過程中學會的。”而小女兒在出生25天的時候,就因為腹股溝疝氣需要手術,王歡依然記得小女兒做完手術后的照片,穿著最小病號服,卻顯得巨大,孩子看起來那么弱小。

陪著女兒看病的那些日子,夫妻倆會帶著顫抖的聲音問,“我的孩子什么時候才會好起來呢?”在病房里,他們看到了被病魔折磨的孩子,走廊里,他們聽到砸鍋賣鐵也要救孩子的聲音,也聽說了不堪重負而丟下孩子的故事。當然,他們也看到了,一臺手術之后累到直接坐在地上休息的醫生,還有牽著那些被遺棄孩子的手,鼓勵他們不要怕疼,一定會好起來的護士……

“我們作為孩子的家長,作為藝術工作者,能夠為此做點什么呢?”翁海鑫和王歡坦言,他們會在劇中融入“網絡暴力”“兒童心理健康”“留守兒童問題”“醫患矛盾”等社會熱點和共鳴話題。

真實故事 展現希望

為了避免“紙上談兵”和“閉門造車”,翁海鑫和王歡決定深扎在兒科。他們知道了“兒科”還有幾個外號,一是“啞科”,因為小朋友大都說不清楚自己的感覺,只會因為身體不舒服而哭鬧。還有一個外號叫“祖宗科”,有時候一大家子陪一個“小祖宗”看病……曾經有人用這樣一句話來形容兒科醫生的苦,“那是一片連鳥飛過都不忍俯視的苦海。”

論壓力兒科醫生只大不小,論收入也不算高。為什么還有那么多人愿意堅守在兒醫這個崗位上?“我們聽說了一個真實故事,就把故事寫在了戲里。”王歡說。一個女孩初中時生病了,醫生鼓勵她沒事,放學后來醫院找他,他會治好她。后來,女孩病好了,上了醫學院,選擇去當年那個鼓勵她的醫生的醫院繼續當兒科醫生,只是她和他只共事了2個星期,他就去世了,她學著他的樣子,和生病的孩子說著這世上最溫暖的三個字,不是“我愛你”,而是“有我在”。

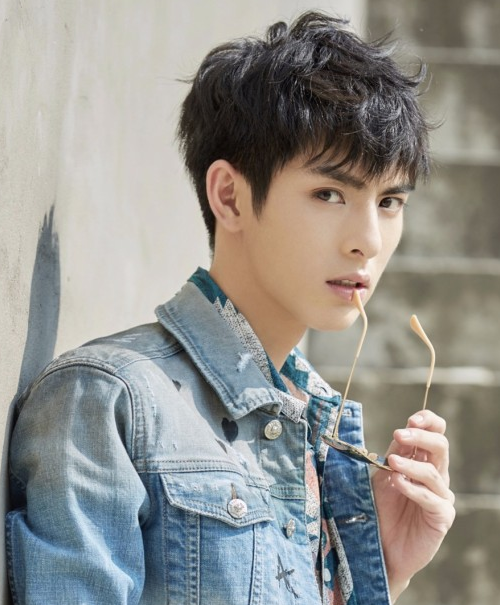

當然,劇中也有歡笑。醫生愛喝咖啡、愛臭美,喜歡插花、唱歌等,是源自生活;陳曉飾演的“鄧子昂”一人練習縫香蕉皮,王子文飾演的“焦佳人”對著沾滿糞便的紙尿褲喝蛋花湯克服應激反應等,也是來自于生活……

匠心打造 上海溫度

國家衛健委為這對上海小夫妻提供了不遺余力地采訪幫助,“走訪全國,不得不說,上海不僅醫療水平高,醫院還特別溫暖。”王歡說。

該劇每集的片尾還準備了一些科普知識,例如如何正確應對“筷子插脖子”“燒傷”“燙傷”等問題,因為一個小小的科學知識就能拯救一個小生命。

這部劇不僅展現了上海的溫度,創作中也展現了“上海出品”的匠心。“在片中,觀眾看到的醫院場景,是我們在松江花了2000萬元搭建的。”翁海鑫說,“我們專門請了一名兒科醫生全程幫助把關,涉及到手術等一些專業臺詞,都是請他來寫。”

“希望有更多人了解兒科醫生的困境和堅守,也希望他們能得到社會更多的理解和支持,希冀能有更多的醫學生投身兒科事業。”翁海鑫說。(記者 吳翔)

營業執照公示信息

營業執照公示信息