不過,《輸贏》并非毫無優(yōu)點。劇中“雙強”的人物設定,是目前市場中大眾頗為喜愛的人物設定;女主駱伽的雷厲風行、凡事以工作為主的獨立女性品格,也符合當前追劇大潮審美。除此之外,這部穿插在職場劇中的情感設定,也是該劇圈粉的重要一步。社交平臺上不乏大量“來看陳坤辛芷蕾談戀愛”、“就喜歡看這種成年人戀愛的交往模式”備受好評。

或許,《輸贏》前面編織的一些“謎團”,會在后面劇情中得以展開。從這點來看,《輸贏》也不乏翻盤的可能性。

職場類型數(shù)量、質(zhì)量“雙缺”:《輸贏》能扭轉(zhuǎn)困局嗎?

如同諜戰(zhàn)題材一般,國內(nèi)所有的類型劇創(chuàng)作數(shù)量都不如都市情感、偶像劇來的迅猛,這也道出這類型題材的創(chuàng)作困境:好比職場劇,在基于缺乏專業(yè)性編劇人才、劇本小說創(chuàng)作難度高的大前提下,每年市場中的職場劇題材,也都數(shù)量有限。

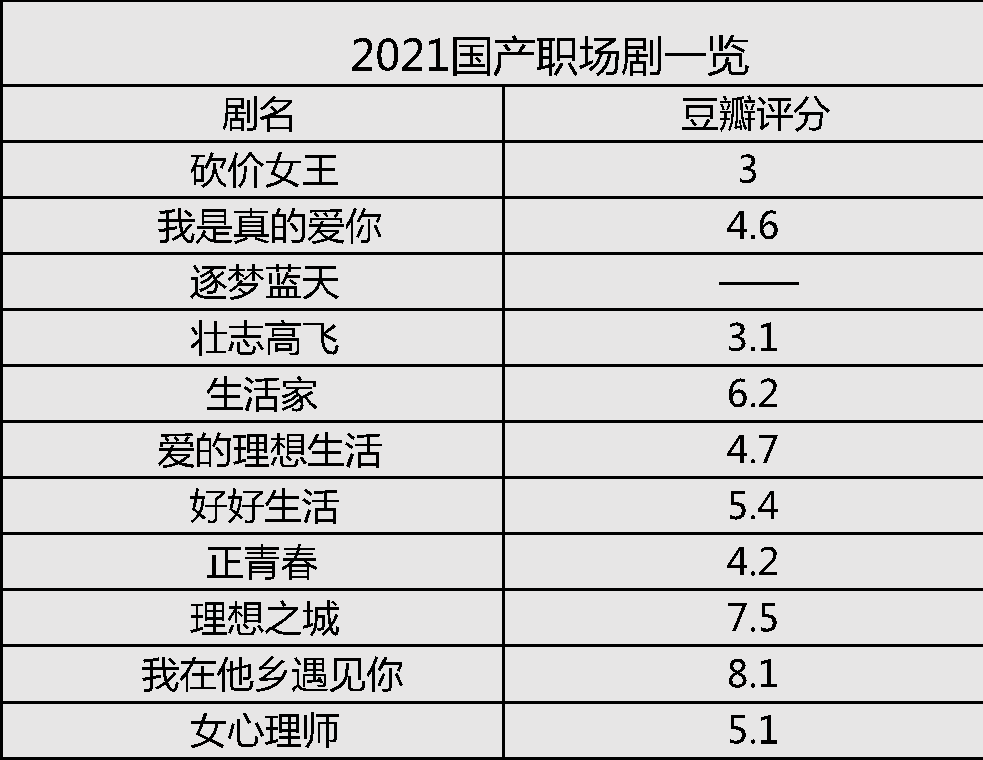

以今年為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,今年的都市職場劇題材有且僅有11部,這還是包含了《我在他鄉(xiāng)挺好的》《愛的理想生活》《正青春》這樣的“泛職場題材”,可見這類型作品的稀缺性。

職場劇為何數(shù)量稀缺?除去上文提到的相關專業(yè)編劇缺乏、作品創(chuàng)作存在一定難度外,作品質(zhì)量的難以把控,也是造成該作品數(shù)量稀缺的重要因素。依舊以今年市場中出現(xiàn)的職場劇為例,已播11部作品中,豆瓣評分過6分的作品僅3部,豆瓣評分最高者為《我在他鄉(xiāng)挺好的》,并非傳統(tǒng)意義上的行業(yè)劇,也側(cè)面暴露出這類作品的數(shù)量拘謹。

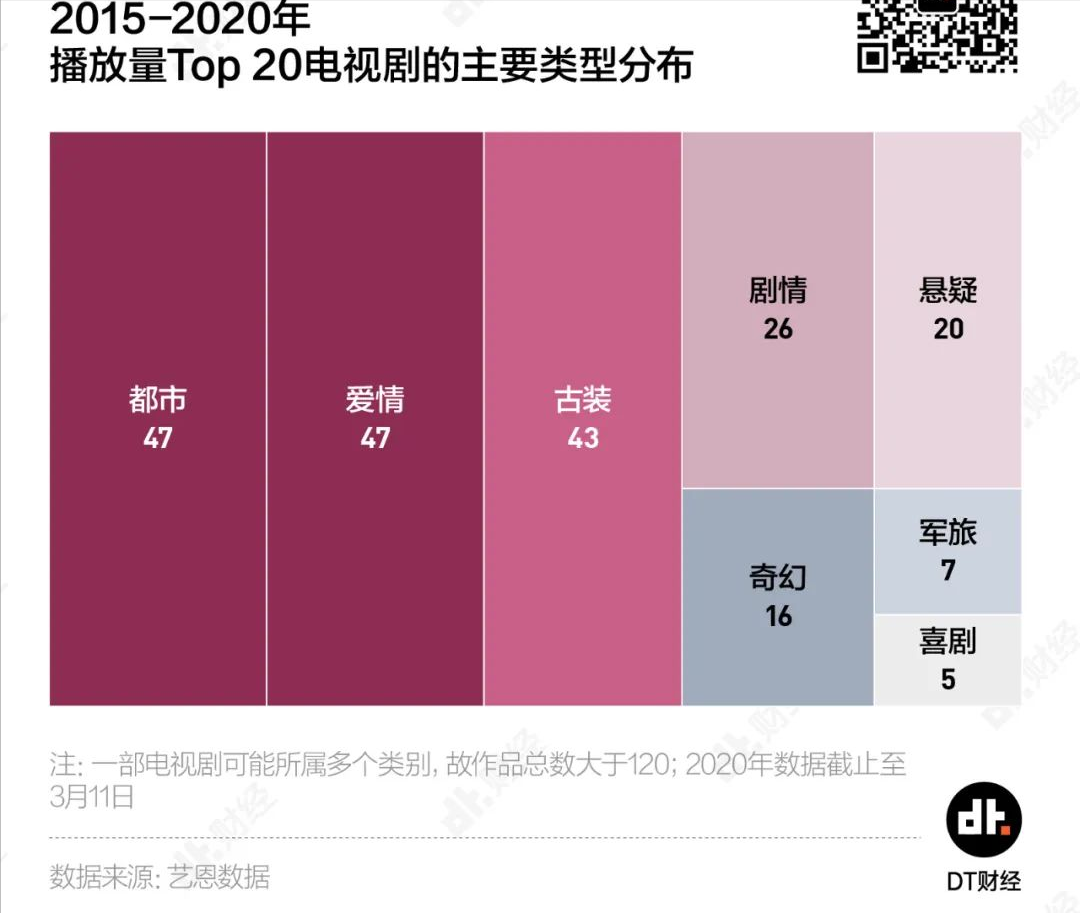

雖然作品數(shù)量不占優(yōu)勢,但并不意味著職場劇沒有市場。相反,在不少投資人眼中,職場題材反而是他們樂于投資的一類作品。這主要從兩大維度來看,首先是都市劇題材的創(chuàng)作數(shù)量,藝恩數(shù)據(jù)顯示,2015-2020期間,播放量數(shù)據(jù)最高的作品題材,都市和愛情類題材占據(jù)高位,這意味著都市偶像劇擁有大量受眾需求。

而近幾年,國產(chǎn)都市偶像劇也都有意無意向女性群像、國產(chǎn)職場劇靠攏,從而間接催生了一批偽都市職場劇,好比去年市場中播出的《安家》、《完美關系》等,全部屬于此類型創(chuàng)作范疇;而這類作品因為題材標簽并不顯著,且都有大牌演員入局,在收視層面,也頗具優(yōu)勢。這是不少投資人愿意投該類職場劇的一層原因。

另一層因素也與偶像轉(zhuǎn)型有關,當市場開始去除“唯流量論”后,獻禮、鄉(xiāng)土、職場一類題材便成為這類演員優(yōu)先選擇的題材類型。好比楊紫古偶劇轉(zhuǎn)型的《女心理師》、迪麗熱巴新拍的《幸福!觸手可及》等,都是這類作品的代表。而她們的到來,也為原本枯燥乏味的職場劇,增添一絲人氣。

當下本土職場劇尚且還處于“拼量又拼質(zhì)”的階段。可放眼至海外,不僅有《傲骨賢妻》《傲骨之戰(zhàn)》《新聞編輯室》這樣的經(jīng)典高分劇,《未生》《半澤直樹》這樣的日韓職場劇,同樣以真實直戳人心。

而在今年,港臺地區(qū)還分別出現(xiàn)了《星空下的仁醫(yī)》和《她們創(chuàng)業(yè)的那些事兒》兩部爆款,前者在集齊了一批tvb老演員的背景下,以單元劇的創(chuàng)作模式、揭露兒科醫(yī)生真實現(xiàn)狀,生動、鮮活的醫(yī)療案例,也在當時引發(fā)市場一陣好評;而后者則在打著林心如重回臺劇領域的旗幟下,將當代職場女性在面對家庭、職場,甚至是年齡危機時,所產(chǎn)生的一系列心境變化做出真實表達,這是該劇在當時收獲好評的重要因素,也是國產(chǎn)職場劇值得學習的地方。

本土職場劇,或許不必借鑒英美劇,tvb、臺劇的職場劇創(chuàng)作法則,亦可帶來啟示。

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息