電影圍繞著“水門橋”的特定空間,“三炸水門橋”的故事直面了攻與守的矛盾沖突,在“以弱攻強”中的智慧和勇氣,反復拉鋸中的頑強與堅毅,展現和建構出戰斗跌宕起伏的過程和意義豐富的層次,志愿軍戰士的無畏與熱血,“舍生忘死保和平”的英勇壯舉產生出崇高的悲壯感,讓我們理解了英雄就是心系祖國,保衛和平,舍生忘死的平凡人。冰與火的淬煉讓我們看見了志愿軍先輩的鮮紅戰旗和熱血的英雄傳奇。

《長津湖之水門橋》延續了前作《長津湖》戰爭史詩大片的氣質、風格與制作水準,同時又更為深入聚焦“水門橋戰斗”。除了與前作的必要銜接和首尾呼應,兩個半小時的電影內容,充分展現了“長津湖戰役”中的“水門橋戰斗”。

“水門橋”是一座水電站,是長津湖戰役中美軍陸戰第一師撤退的必經之路,是整個戰役中能否全殲敵人的關鍵點,志愿軍“三炸水門橋”構成了故事的基本結構,與水火不容的敵人,與冰天雪地的環境,但是要真正打開這場戰斗的外殼,展現和建構出這次戰斗跌宕起伏的過程和意義豐富的層次,卻并非易事。我軍完成任務主觀上的堅定意志、忘我犧牲、英勇戰斗與客觀上的重重阻礙,以及最終并未阻止美軍撤退的史實,讓呈現這樣震撼人心的戰斗處于了“不可能完成的任務”與“并未真正完成的任務”的限制下,這需要將價值觀和敘事策略處理好,將人物塑造好,凸顯出共鳴感與可看性,需要在矛盾中把握好尺度。

三炸水門橋戰斗的跌宕起伏與意義豐富的多層次

在故事的層面,執行任務的志愿軍、七連的戰士們首先就要面對攻與守、炸與修的矛盾。以弱攻強,鋼少氣多里的辯證關系,我們借用電影中的段落這樣描述:第七穿插連“鋼少”但叫鋼七連,敢于與強大的敵人戰斗并敢于勝利,但敵人最后依靠空投的大型鋼架結構修好了水門橋,我聯想起《金剛川》里我們的血肉之橋,兩部電影里多次展現的敵人飛機的制空權給我軍造成的巨大威脅,這又會讓我們痛心不已。

電影里有一個細節,面對敵人的直升機,余從戎和伍千里有一段對話,余從戎說“我們要有這些新裝備,一定整得比他們強”,伍千里說“遲早的事”。這讓人不禁想到故事之外,想到現實和當下強軍強國之路中不斷出現的“直九”,“武直十”,“殲20”戰機,“運20”重型運輸機、航母等先進武器裝備。“氣”是優良的革命傳統和底氣,但與時俱進的我們也不能再吃“鋼”少的虧,今天的中國已是如先輩們所愿的盛世模樣。

冷酷的戰爭與保家衛國的熱血,戰爭與和平也是矛盾和辯證的,《英雄贊歌》里有一句歌詞:“舍生忘死保和平”。鋼七連要完成任務要戰勝敵人,這在電影中具體化為若干次連級戰斗。隨著戰斗的進行,在水門橋這個局部,敵我的力量對比在不斷發生著變化:客觀軍事力量對比上,敵人越來越強,七連越來越弱,但七連的戰士們不達目的誓不罷休,這不僅要斗智斗勇,更要拼意志和信念,到了戰斗最后“舍生忘死保和平”的英勇壯舉產生出崇高的悲壯感。

徐克曾在《智取威虎山》“夾皮溝”一戰中,很好地展示了空間清晰、細節豐富、動作富有奇觀性、敘事節奏好的影像敘事,很好地處理了攻與守的關系,頗有一點《七武士》“以弱守強”的原型感。在《長津湖之水門橋》中,徐克圍繞水門橋這樣一個特定的空間“以弱攻強”、反復拉鋸,“三炸水門橋”的故事依然很好地處理了攻與守的矛盾沖突問題。橋南、橋北、制高點、敵人指揮所、管道、水泵站等空間感都很清晰,七連幾次進攻的目的、策略和執行過程展現得也很明確;而且,進攻中出現意外的情況,以及敵我雙方的博弈和“捉迷藏”都讓戰斗的過程不是按圖索驥,而是扣人心弦。進攻的犧牲和忘我,進攻的難度與不確定性,讓電影敘事充滿戲劇性,戰斗過程完整緊湊又曲折多變。敵人的燃燒彈與火焰槍,志愿軍戰士的無畏與熱血都讓這片冰天雪地有了“溫度”。戰斗,一次次忘我的戰斗,英勇的犧牲,讓普通一兵成為英雄,讓我們知道了英雄就是心系祖國,保衛和平,舍生忘死的平凡人。在矛盾與困難之中,冰與火的淬煉讓我們看見志愿軍先輩的鮮紅戰旗和熱血的英雄傳奇。

革命史詩中的“微傳奇”與打動人心的中國故事

《長津湖之水門橋》有其史實背景與現實主義基礎,戰爭的冰冷與殘酷、冰雕連的悲壯,敵人撤退的必經之路,志愿軍付出了巨大努力被現實條件限制,沒能全殲美軍陸戰第一師的史實,這些“大處”必須“不虛”。但同時,作為類型意義上的戰爭片,又要有豐富細致的戰斗細節,有對戰爭場面和敵我博弈的展現策略,“小處”又可以“不拘”。

《長津湖》與《長津湖之水門橋》聯系在一起,共同具有了戰爭史詩傳奇的特征,其吸收了中國電影,特別是革命歷史題材電影“傳奇敘事”的元素:比如,鋼七連的英雄氣概,戰士們的堅強意志與突出本領,群像英雄的個性與團隊合力,兄弟情與戰友兄弟般的情誼,英雄的犧牲與“不死”,戰士組成人肉炮架,整個連隊最終戰斗到清點人員名單時的“實到一人”。這些革命英雄主義的內容又與革命浪漫主義結合在一起:平河的狙擊與爆破,余從戎烈火中的永生,梅生的失明與駕車扎入敵營,伍千里最后一炸的孤膽英雄,伍萬里在敵人火焰槍下的“解凍”,紅圍巾的警示與象征等。這些符合藝術真實而又具有奇觀性與浪漫主義氣息的內容,武可熱血、文可共情,延續了在“有敵我”的基礎上“有戰爭”的中國戰爭電影傳統并發展到了當下的新境界。

《長津湖之水門橋》另一個很重要的藝術特征是既具體而微,又以小見大,采用的是史詩背景下的“微傳奇”敘事策略。電影帶著觀眾探微索幽,逐步展開了源于歷史又極具傳奇性的戰斗過程與戰斗細節,“微傳奇”成為類型元素具體化的敘事手段。盡管“傳奇”與“類型”具有內在的耦合性,但在敘事模式這一層面上,類型往往更占據主導性。

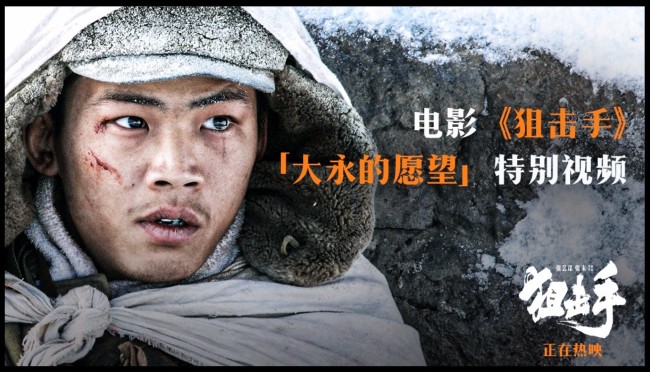

我們知道,“傳奇”作為一種敘事模式,可以說是從魏晉志怪小說發展為唐傳奇小說以后,一路演變而影響深遠,被認為是中國敘事文學的主導性范式之一。這種敘事范式主要以世情生活中的“奇人奇事奇情”為基礎,融入中國傳統倫理價值觀,通過一個盡可能曲折復雜的悲歡離合故事,以離奇又令人動容的情節設置表達道德主題。由是觀之,傳奇敘事的根基在倫理道德表征,這使得其在價值表述上帶有一些前現代性色彩,而類型電影是現代文化工業與大眾文化雙向互動的產物,在新的產業環境和現代化的全球語境中,更容易被觀眾接納。在新世紀之后,革命傳奇正在類型敘事的語法中提高,它以一種“微傳奇”的形式附著在類型中。更直接一點說,“微傳奇”轉而以局部存在的方式附著于類型之中,它仍然保留了傳奇的某些形式表征和橋段設計。比如,《長津湖》兩部作品,包括《狙擊手》和之前的諸如《鐵道英雄》《智取威虎山》《懸崖之上》等電影作品,英雄人物的設計往往帶有“俠”的傳奇感:戰斗英雄、神槍手、深入虎穴的孤膽英雄、潛伏者等。革命英雄傳奇中的英雄人物在讀者中間耳熟能詳,他們的外貌、行為以及性格,能喚起讀者對于傳統武俠小說、英雄傳奇中的英雄大俠的記憶。他們寒衣鐵馬遁跡匿影,身手不凡鋤奸扶弱,在革命歷史傳奇中,與前者的區別在于,他們的所有“俠義行動”源于內心的堅定信仰,是指向一個終極神圣的戰斗使命或革命任務。

《長津湖》上下部之間,《長津湖之水門橋》的結構,都在一定程度借鑒了傳奇敘事的章回體結構,“三炸”逐層推進敘事,比較妥善地處理了因敘事展開不夠,可能導致的重復和匱乏的問題;或者因信息量較大和戲劇沖突密度較強而可能導致的故事清晰度問題。同時,群像人物具有傳統傳奇中的俠義群體元素,敘事上又將局部懸念感與普遍道義性結合在一起,“文戲”融匯了兄弟情、戰友情、家國情懷、愛國主義情感這些“情本體”,進而通過“情”對道德倫理和價值觀的凸顯,都找到了很能打動人心的中國故事講述的內容和方式。

進一步說,局部存在的“微傳奇”還體現為一種傳奇敘事中的“離散—相逢”情節范式。伍氏兄弟的生死離別,首尾呼應的帶骨灰歸家的段落,伍千里與伍萬里雪地里凍在一起,被火點燃后又生死兩隔,梅生對妻女的牽掛與分別,七連的生死名冊與戰友們的生死離別,七連與九連、與炮營的相逢與分別等等這些電影里內容,很好地表現出這一情節范式。

在新語境中,《長津湖》和《長津湖之水門橋》作為新主流大片、重大主題創作,其革命歷史戰爭敘事范式的更新,具體又可以分為三條路徑:其一,類型元素:大制作、奇觀化、明星制等的使用;其二,將傳奇敘事導向類型模式,比如戰爭片等;其三,用“微傳奇”內嵌于具體和局部的類型敘事之中。這些建構很大程度上開拓了國產電影的題材視野和敘事策略,但這又是一個在路上的過程,有著矛盾性的多種元素如何結合形成一個更有機的統一整體,對中國電影人來說,這也可謂一種冰與火淬煉。

(作者為上海大學上海電影學院教授、副院長)

營業執照公示信息

營業執照公示信息