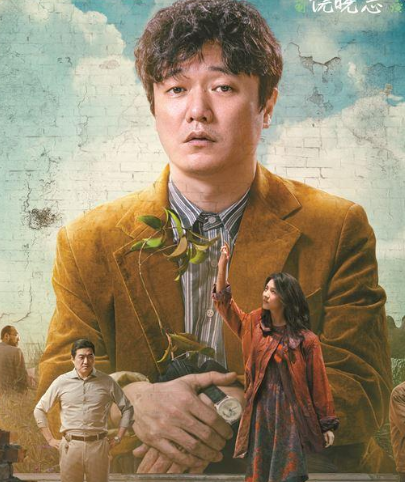

《東方快車謀殺案》新版故事基礎與原著沒有太大差異,一樣是舉世聞名的大偵探波洛(肯尼思·布拉納 飾),在30年代的冬日,于伊斯坦布爾搭上了頭等車廂爆滿的東方快車準備回倫敦,出發后沒多久,一名乘客慘遭殺害,車廂每位乘客人人有嫌疑……

肯尼思·布拉納版本的波洛,與原著已經不太一樣。原著的波洛,長得不高,頭型是顆蛋,有夸張的翹胡子,給人有些滑稽的感覺;

到了21世紀,這位新波洛不僅扮相與模樣比較帥,甚至還太過超級英雄了點,能毫不馬虎地追兇打斗,看得有些不太習慣。

不過基本的波洛魅力還是相同:他的夸張胡子,無害的紳士模樣,總讓人覺得難以把他當一回事,但一瞬間,他就會抓住你的秘密。

此外,導演肯尼思·布拉納與編劇邁克爾·格林,也將一些現代化的思維藏進了劇本里,除了原本的歐洲各國差異之外,新劇本還加了一個黑人角色,盡力將不同文化及階層的敏感細節收納進來。

在舊版,所有故事都發生在車廂里,即使大雪紛飛,列車頂多卡在雪里動彈不得,乘客還是可以待在車上;肯尼思·布拉納則設計了一場雪崩,讓列車出軌,也讓乘客可以出來透透氣,場景有稍作變換的機會,減少了密閉感。

比較可惜的是,與原著及1974年版本相比,新版的線索變得較為凌亂,不夠縝密,案件本身的鋪陳太過草率,很多與嫌疑犯的談話都被簡化到連關鍵線索都不一定有帶出來的地步,所以如果對題材陌生的觀眾,看完滿頭霧水,應該也不意外。

另外,與本案息息相關、發生于數年前的「阿姆斯特朗綁架案」,在舊版是從電影開始就開門見山描述了一遍,所以觀眾后來看到快車上的角色時,已經可以先做些推理,新版的則到中段才提到,雖然可能更有震撼效果,但觀眾也很可能難以消化這突如其來的一大串信息。

更難理解的,則是為何肯尼思·布拉納找來一堆明星如朱迪·丹奇、約翰尼·德普、米歇爾·菲佛、黛西·雷德利、威廉·達福、佩內洛普·克魯茲等,卻沒給他們事情做。

當然,這故事是波洛的場子,所以導演布萊納將攝影機聚焦在演員布萊納,絕對無可厚非,但不代表要將其他演員都拿來跑龍套吧,而且《東方快車謀殺案》案子的精彩處,除了波洛的聰明才智,也在于這12位嫌疑人的互動以及隱藏的關聯,不把一些焦點放在他們身上,自然犧牲了觀眾的投入程度。

尤其舊版可是讓英格麗·褒曼拿下奧斯卡最佳女配角獎呢,那個角色的新版由佩內洛普·克魯茲演出,各位看完出來還記得克魯茲有出現在這部片嗎?

至于收尾,習慣看阿加莎·克里斯蒂探案或是其他古典探案的,都知道通常在揭開謎底時,偵探會跟所有當事人、嫌疑人、警方等等,說明自己的思維,細述每一道線索,推導出所有可能,然后抓出兇手。所以這個段落通常很長、很仔細。

在1974年的版本,一樣遵循這個傳統,所有相關人等聚集在車廂里,波洛把很多細節都解釋地相當清楚,觀眾再怎么頭昏腦漲應該都還是能懂一大半,但缺點就是整體感覺難免較為死板。

新版的《東方快車謀殺案》比較不重視讓觀眾對案情一清二楚,而將重心擺到戲劇效果,首先讓一干人等在火車外的隧道口排排坐,就如達芬奇「最后的晚餐」畫作那樣,并且在講解完案情后,讓波洛挑戰兇手,要對方將他滅口,我很喜歡這樣的安排,它是個很精彩的測試,讓某位演員更有發揮空間,也更帶得出觀眾感情。

整體說來,新版最令我喜歡的是收尾的方式,以及攝影,許多畫面構圖以及鏡頭的流動,都非常美麗難忘,電影最后的冬日陽光,美得教人屏息,搭配波洛最后的領悟:正義并不是非黑即白,更令人感觸良多。

營業執照公示信息

營業執照公示信息