文|阿糖

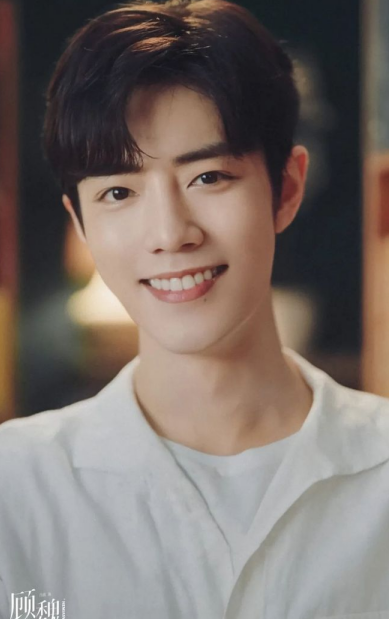

向來低調(diào)的胡歌,上熱搜了。

詞條是#胡歌和曹保平的雙向奔赴#,閱讀量超6000千萬。

看到這個熱搜時,我就猜到了,二人當(dāng)初在廈門的約定,要兌現(xiàn)了。

不出意料,二人合作的新電影《不虛此行》,正式官宣!

2019年,胡歌主演的電影《南方車站的聚會》,在廈門進行首映活動。

導(dǎo)演曹保平及演員張譯看完影片后,對胡歌的表演贊賞不已。

也是這次的映后互動,曹保平和胡歌達成了一種約定。

當(dāng)時,胡歌笑談:「曹導(dǎo)還沒有機會合作。」

曹保平對胡歌的話,回答的格外認(rèn)真:「

以后會有機會的。我一定要寫一個適合你的角色!」

聽完曹保平的承諾,胡歌難掩喜悅之情,臉宛若一朵在陽光下盛開的花朵。

2年后,這個承諾實現(xiàn)了。

曹保平監(jiān)制、劉伽茵導(dǎo)演、胡歌主演的電影:《不虛此行》,正式官宣。

胡歌在微博曬出電影的宣傳照:極具年代感的白底紅線信紙上,手寫的「不虛此行」4個大字,以及男主坐在書桌前的背影,將一個拿筆吃飯的文化人的形象,直觀地告訴給了觀眾。

配的文案是個平淡的疑問句:「當(dāng)一個普通人遇見許許多多的普通人,會發(fā)生怎樣的故事?」

這種平淡如水的文案,乍一看,并不是會引起觀眾強烈興趣的故事。

但,知道影片的題材、男主做的事后,便會心里一顫。

很想看!

為什么如此篤定地說很期待呢?

因為禁忌題材的稀缺性,因為直面人生百態(tài)的現(xiàn)實性。

《不虛此行》講的是一個“掉隊”的普通編劇聞善,偶然中開始以撰寫悼詞為生。與各色普通人的相遇里,聞善慰藉他人的同時,也收獲了溫暖與力量,最終找到自己人生方向的故事。

關(guān)鍵詞:寫悼詞的人。

與朱一龍的電影《人生大事》一樣,是殯葬服務(wù)行業(yè)。

這類題材的影視作品,在我國很少見。

在《人生大事》之前,只有一部叫《哀樂女子天團》的網(wǎng)絡(luò)大電影。

在國外,這類喪葬文化的電影,深受觀眾喜歡和討論的有《入殮師》和《寂靜人生》。

一個是入殮師,一個幫逝者尋找親人。

兩部影片,都讓觀眾對生死產(chǎn)生了思考。

而胡歌的《不虛此行》,應(yīng)當(dāng)與電影《寂靜人生》的風(fēng)格類似:

平淡卻直抵人心。

2013年的《寂靜人生》,講的是一位寡居的男人,兢兢業(yè)業(yè)工作22年,為每一位逝者尋找親屬,根據(jù)每位死者的經(jīng)歷撰寫悼詞,舉行葬禮的故事。

整部影片,以記錄生活為主線,節(jié)奏平淡、波瀾不驚,把工作當(dāng)成神圣的事業(yè),

但卻是這份在平淡中化開的感情,直抵人內(nèi)心深處:

對生命充滿真誠,對死亡充滿敬意。

死亡,在大部分人中的標(biāo)簽是晦氣,認(rèn)為死字,是不吉祥的代表。

而這背后,是對死亡的恐懼。

害怕就會下意識地躲避,以避免其給自己帶來不好的影響。

而這類題材的影視作品,就是打破大眾對死亡的固有印象:該忌諱的不是不談死亡,而是從死亡背后,思考生死、感悟人生的意義。

電影《入殮者》和《寂靜人生》,都是通過從事殯儀服務(wù)的人的日常生活,而非說教的臺詞,向觀眾浸透了一個價值觀:人除了生死,其他的都是擦傷。

這便是《不虛此行》令人期待的原因之一。

另外一個原因,是主演胡歌。

對于生死的感悟,胡歌是高于其他演員的。

因為車禍,胡歌與死亡擦肩而過,承受了毀容的打擊。

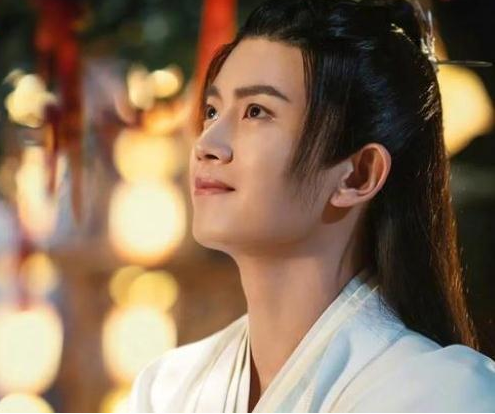

在《瑯琊榜》中,他飾演的梅長蘇,也是在鬼門關(guān)走了一遭的人。

他那句「

既然活下來了,就有活著的使命和意義」,是他對生命無常的感悟。

《朗讀者》中,董卿曾說:「生命是可以是能夠被毀滅、但不能夠被打敗那般頑強,也可以是亦于心之所善兮,雖九死其猶未悔那般博大;生命的意義如此厚重,無論我們怎樣全力以赴都不為過,因為我們生而為人,生而為眾生。」

這話,用在胡歌身上,很貼切。

用在通過給逝者寫悼詞,體會不同人的人生軌跡,最后與自己和解,找到自己的人生方向的聞善身上,也很適合。

《不虛此行》的男主聞善,與胡歌的某些經(jīng)歷,是重合的。

胡歌的聞善,或許就是平行世界的胡歌。

畢竟曹保平說過,與他合作的角色,一定是適合他的角色!

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息