于是,以《風犬少年的天空》為切口,張一白向影視獨舌細述了他的創作理念變化,以及多年影視作品的操刀經驗。

以下為張一白的自述——

我碰到師弟了

后來經徐靜蕾介紹,我見到了里則林,從他的談吐里我總覺得他在重慶待過,他說他是在重慶讀的中學。這就有意思了,因為我是重慶人,一直想拍點跟重慶有關的故事。

我就問他,你是重慶哪個中學的?他說是重慶二十九中的。好巧不巧,我這是碰到師弟了。

劇中的劉聞欽問安然,“河里的蝦和海里的蝦可以生活在一起嗎?”說的就是隔在他倆愛情之間的階層感。

但同時呢,這個學校還充斥著一種江湖氣,它能打破“階層感”,青春里的江湖氣就是用來抵抗規則的。孩子們平日里“打”得一塌糊涂,那種熱血和善良能讓一切外在的東西就地消融。

由此,我們設定了劇中四個大興村的孩子和兩個轉學來的孩子,他們之間從對立到融合,用民間的溫暖感和煙火氣,來包容著這些年輕孩子的成長,這個主題還是被觀眾捕捉到了。

為什么我執著拍這部劇呢?我應該算是做青春劇很早的了,最開始拍的《將愛情進行到底》對后來國產青春劇象牙塔式的校園純愛風格,有一些影響。

但對我來說,已經過了20年了,隨著年齡的增長,閱歷的增長,對世界、對青春、對生活的看法都在改變。說句實在的,我希望向著青春劇的一個標桿方向去摸索,去探索一種未來的可能性和方向。

而重慶這個城市給了我靈感。這個城市的現實主義的氣質是與生俱來的,它有煙火氣和江湖氣,還有我認為一部作品中最重要的,就是生命力。

小面的正確吃法

除了這些,我覺得網劇是一個表達很自由的東西。如果做一部臺播劇,每集的時長都是很限定的,我一直很欣賞美劇的那種一集講述一個完整的故事模式。

在這部劇中,我就一下子擁有了這種創作上的自由感。比如第五集,我可以直接轉去講述劉聞欽和安然的前塵往事。我還可以用圣誕節來講愛情,用元旦來表達友情,用春節這集來展現親情。我享受或者說我很欣賞這種隨心所欲的表達。

我們這部劇有兩個聯合導演,韓琰和李炳強,都是80后。我很尊重這些年輕導演,做青春劇就不能故步自封。他們有時候講出來的東西我能夠跟他們共振,甚至有時候比他們還“嗨”。

他們叫我“老漢兒”

這些小演員們都叫我“老漢兒”,這在重慶話就是爸爸的意思。

和他們待在一起我特別享受,就真的像個老父親似的。他們天天拍完戲也不回自己的地方坐,就圍在我后面“打架吵鬧”,互相你打我一下我打你一下,就像一幫中學生。

這也是我需要的劇里的狀態,我看劇本特別喜歡的就是這些中二的,快意的東西。

比如馬田看到大力嬌打老狗的一幕,他就被深深吸引了,他內心的os:一個女生,居然可以這么勇敢地跟壞同學做斗爭,這就是正義之光。

還有一些角色對著鏡頭說話的情節。當時這些無厘頭的臺詞有些演員還不太適應,但我后來下的“死命令”,這些段落必須按照劇本拍。

過了磨合期他們就全放開了,知道我要什么了。我跟他們說你們愛怎么演怎么演。

后來現場拍的時候,我經常也不喊cut,劇本沒詞了,他們也能再演個十幾分鐘。完全進入角色了以后就可以自由發揮,出來的東西特別鮮活。

每個演員我都是跟他們聊了十幾分鐘就定下來的,都沒有猶豫過。

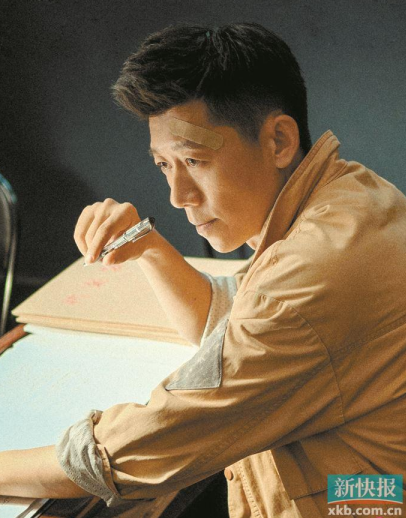

我們這部劇為了等彭昱暢晚拍了半年,我看過他之前的一個電影叫《閃光少女》,他身上有種周星馳的氣質,特別重義氣,很認真的“二”。

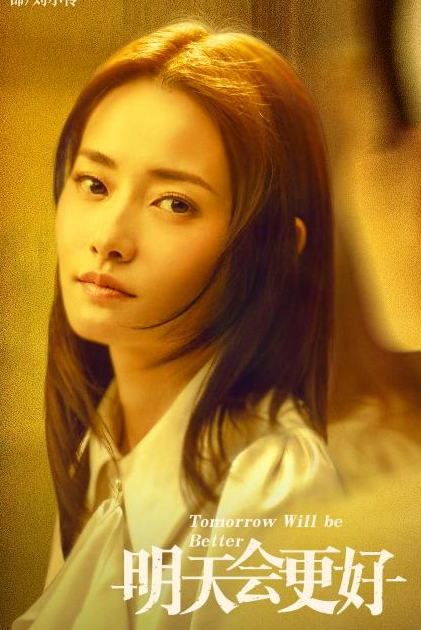

我在陳坤的“山下學堂”見到了張婧儀,接著見到了周游,都是聊了幾句就定了下來。

我一直覺得影視行業是平等的。

我不在乎你是從哪個學校畢業的,重點在于你的表達。不會因為你是電影學院畢業的就有優先權。

彭昱暢、周依然、周游、梁靖康他們都不是表演專業的,但我跟他們聊天的過程中,能夠找到我想要的那種氣質,他們臉上有故事,這很重要。

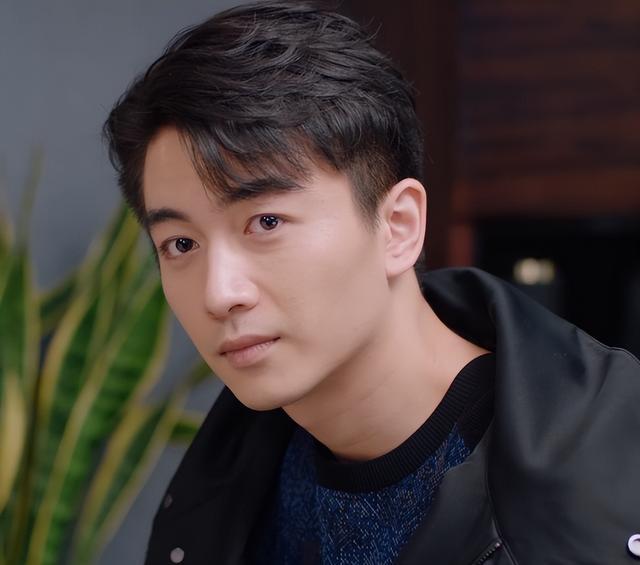

周游的氣質就特別符合劉聞欽。

我幾乎是按照江湖英雄的感覺來塑造這個人物,他可以泯然于眾生,但是我更希望他的英雄少年氣永留人心。我希望將他定格在人生的最高光時刻,很喜歡最后這個悲情走向。

這些孩子在劇中的人設看似很極致,但其實是很現實的,他們的家庭環境和生活階層造就了相應的性格,以及面對世界的態度。

我不想讓這個故事變得沉重,又得把那種現實感的元素放到這里邊來,這就要在這中間尋找平衡。我花了很大的功夫,一個是提煉出劇本里的少年氣,另一個就是展現出孩子和父母之間的情感關系。

在很多青春劇里父母親有時候就是個工具,甚至是被控訴的對象,《風犬》里面的家庭戲就比較溫暖。

里則林是個廣東人,他從小跟著他父母親做生意,在重慶、上海都待過,可能那種跟家長的相依為命和背景離鄉所帶來感受比較深刻。包括我自己也是隨著年齡的增加,看著父母老去,也比較動容。

大興村四兄弟中唯一的女孩子大力嬌,她的家庭就很幸福。劉儀偉那“兩口子”特別招人喜歡,所以大力嬌也是一個熱情奔放、純真善良的孩子。

還有老狗那對父子,從互相不夠理解,直到父親去世老狗才后知后覺這份親情的可貴,這也是失去親情帶來的成長陣痛。

黃覺在這部劇里從一個文藝片男神成了個“殺豬匠”,顛覆很大,我覺得這是他最接地氣的一個角色。劉儀偉的表演風格也跟這個戲很對味,還發揮了他會做飯的長項。梁靜更是出乎意料,哭戲特別驚艷。還用了幾個重慶當地的演員,整個戲就更自然了,煙火氣就出來了。

打破與觀眾的那面墻

做《風犬》這個劇,讓我找到了做《將愛》時的那種感覺。我這兩部劇最大的特點就是老板只管給錢。

本來這部劇是18集,后來我嫌節奏太慢,改成了16集,因為想追求那種電影的質感和節奏,歡喜傳媒的董老板也很支持。無論你演員找誰,劇本要怎么寫,是什么風格,市場度怎樣,都沒人管你,別人的信賴感和創作的自由太重要了。

剛開始說《風犬》在B站播,我是不了解的,而且一開始對彈幕是堅決反對的。但我們劇組的年輕主創們一聽B站都很興奮,他們說“一定要在B站放”。

我被他們的狀態感染了,后來就“真香”了,沒有彈幕都不想看了。在最后一集,滿屏都是全國各地高校的簽到打卡,這種儀式感讓我看得熱淚盈眶,這可是看電影的時候完全感受不到的。

因為《風犬》這部劇我開始學習劇的宣傳邏輯,畢竟要對自己的作品負責任嘛。

剛開始是很困難的,兩眼一抹黑,根本不知道怎么做。

后來我們在陳凱歌的工作室聊了一下午,到黃昏的時候,我們聊到了自己經歷過的某些歷史事件。那個時候才提煉出來主題,我們決定要用歷史瞬間喚醒全民記憶。

后來我們羅列出了共和國70年的歷史中間的一些重要瞬間,然后讓導演們自己去選。恰好每位導演的風格都不一樣,會給觀眾帶來一種審美的新鮮感,帶來一種如同過山車一樣的那種快感。到了我這個年齡了,我覺得我更喜歡那種自由的東西,而不是受一些概念的約束。

后來做《我和我的家鄉》的時候,為了能夠講一個讓觀眾喜聞樂見的故事,大家就又找了一個切入點,就是喜劇,用喜劇來反映脫貧攻堅這個主題,它就更加類型化了。

當時,所有的藝術類型都在為國慶做大力宣傳,你如何讓這部電影拔得頭籌,擁有最獨特的聲音,這方面需要花費的精力是最多的。

《風犬》和電影的宣傳方式就不一樣。

劇是可以將很多物料片段放到各短視頻平臺預熱引流的,電影卻不能。宣傳就是試錯的過程,沒有明確的規律可總結。我在這方面最大的長處就是愿意一直去學習,不斷感知時代的變化。

說句老實話,影視藝術的關鍵在于你有沒有去征服觀眾的勇氣和智慧。

你的電影是什么?好看在哪里?為什么值得觀眾去看?歸根結底就是這三個問題,沒有那么多花里胡哨。你既然敢拍出來,為什么不敢面對你的觀眾呢?

我沒那么有規劃,就是碰到了一個好的故事,或者哪怕是一種有意思的人物關系,一個故事影子,觸動到我了,我就去立馬推進,然后盡力做到極致。

《風犬》就不在我的計劃之內。像去年“迷霧劇場”很火,但我不能因為人家火就去跟著拍,它再火我沒遇到喜歡的故事,也跟我沒關系。

而當你帶著對作品的熱情去創作,觀眾是一定能夠與你產生共鳴的,就像《風犬》的臺詞打破了“第四面墻”,最終也收獲了那些如浪潮般涌來的彈幕。

【口述/張一白,撰文/申兌兌】

關鍵詞:

營業執照公示信息

營業執照公示信息