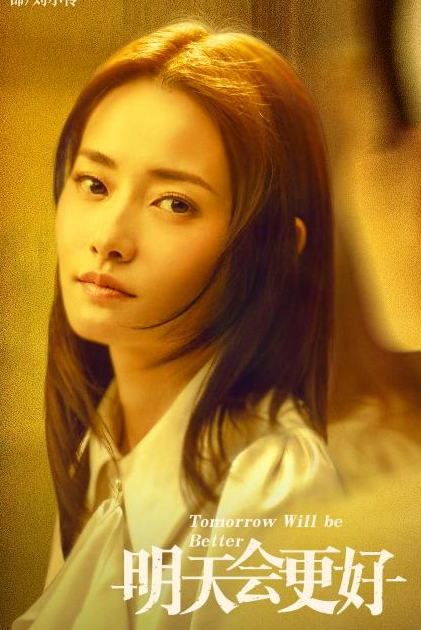

關于《陳情令》沒過審的大結局,導演陳家霖曾明確表示”該拍的全拍了“,劇組也在微博做過四個字的結局預告”回頭,是你“,并配了魏藍二人的重逢照,這預示書粉所期望的結局是圓滿的,魏藍二人確實在一起了。

只是,在電視劇中,由于眾所周知的原因,只能體現兩人的重逢,不能再多體現額外的情感,這也就是許多書粉噘嘴的原因:大家都希望耽改劇遵照原耽的結局,但顯然劇組已經做了最好的努力。

世間若有童話,便是深情不被辜負。

你能相信,《陳情令》的話題延續4年嗎?

前不久,”陳情令開機四周年“這一話題再次沖上熱搜,許多人可能有疑問,一部當年不大被看好、受眾群體趨于小眾的劇,即使趕上耽改劇走紅的風口,但它終究不能脫離市場,不論質量還是立意,可以推敲的部分相對平平,或者說是缺少較為“成熟”的分量。大眾總是趨向于立意高大、郎情妾意,與此相對的都要缺席C位,只好獨辟蹊徑,但《陳情令》顯然勝了,且能于四年后仍可被人屢屢提起,是觀眾口味變了嗎?還是各平臺榜首真的一味在追逐流量?

要從近兩年的影視劇市場分流說起。

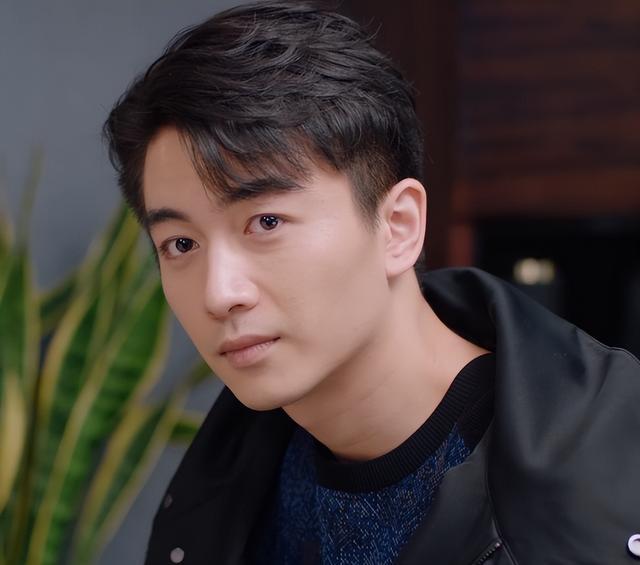

自從互聯網興起催生傳統影視業作出變革,以傳統媒介為載體,通過觀眾收視率收割現實利益的模式,受到正面沖擊。以《陳情令》為例,受眾有很大一部分來自活躍于互聯網的書粉和動漫粉,當這些人群匯聚的流量池溢出,催生了投資商拍電視劇。電視劇后,又延伸公仔手辦等文創產業的開發、演唱會召開、視端出口及其它周邊產品的生產等,也就是說,這些形成了一條完整的IP經濟鏈,該鏈條上的用戶黏合度非常高,形成典型的互聯網經濟。一條好的IP鏈,其鏈上的任意一個經濟端口都存在極高的變現能力,《陳情令》就是其中的典型,是觀眾黏合度和消費力,使劇的熱度一直居高不下,即使四年過去,仍能對打觀眾只關注劇本身的傳統正片市場。

市場經濟是硬道理。

那么,《陳情令》有其它優點嗎?類似的劇是否最終會在市場上占有一席之地,或者與所謂的正劇分庭抗禮?

其實,市場只選擇趨勢,某種程度上,趨勢決定了對錯,歸根結底,要看《陳情令》演了什么,它本身除卻較好的市場融合力,是否預示著大眾引導力,比如觀眾的情感選擇和情懷趨勢。

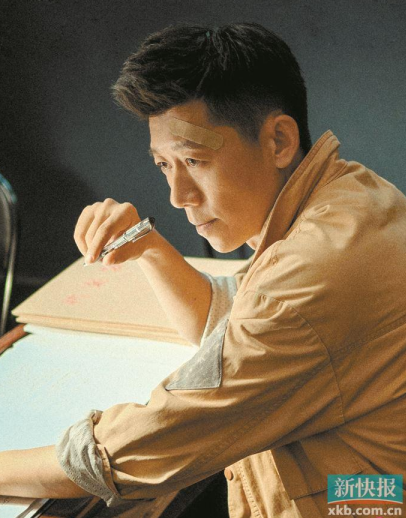

大約是在2010年左右,“腐女”群體在網絡上悄悄興起,她們嗑男性之間的同性愛情,喜歡的作品多半是以男男戀愛為主題,這些作品有個統一的名字,叫原耽,又或耽美。在大部分耽美作品中,“受”會趨向無性化或柔弱化,但他們的愛情多數更堅韌也公平,弱化了瓊瑤式的作,并增強了兩性間的承擔自立以及反思的能力。有文化學者專門對此作出分析,說這是對于“女權或平權主義”的另一種新型社會助力,是新一代人群思想意識的改革,而它必將形成更為廣泛的社會影響力。

但在劇作群體中或者這個IP鏈上的消費者,我相信并沒有這么復雜,大家初衷應該簡單:契合心理,安慰精神,便足矣,不需要多少高大上的理由,更不說什么長久,畢竟,愛過了《陳情令》,還會愛其它令,觀眾長久愛的是深情,是不被辜負,是對兩性之間勢均力敵的愛情的向往。世間若有童話,便是深情不被辜負,現代人最缺什么?他們缺真愛,或者說愛的能力,物質極度擴張,精神領地出現缺失,或許是一個更好的理由。再高大上的事物,也要落到實處,比如魏藍二人的愛情,比如至死不渝的相守,觀眾要一個結局,是為了一個美好的愿望:我們終能遇到并肩的良人,一生的戰友。

娛樂至上是市場需要,有這一點,足夠催生一條產業鏈,不知多少人記得,《陳情令》大火后,除捧紅兩位男主角,更引發廣為人知的“227”事件,有媒體稱之為文化迭代的次聲波,后者雖為負面事件,卻同樣彰顯了這一文化勢力的崛起,所以,結局也不是最重要,方向正確,則結局一定美好。

關鍵詞:

營業執照公示信息

營業執照公示信息