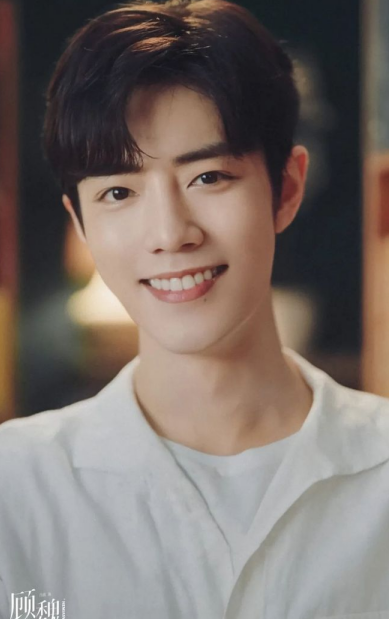

《導演請指教》更新最新節目,《華誼"王文公主》的電影表現平平,卻得到了現場幾位“制片人”的稱贊。

當制片人被問到是否會投這部電影時,他們又開始圍著他看,讓人覺得很尷尬。

節目還沒結束,網友們就順手在微博上搜了一下“王文also”。

出人意料的是,各種好評都給她安排好了。看看統一的型號和口徑,讓人很難不聯想到“水軍”的神秘力量。

吳中天的作品令人驚嘆,享有盛譽。結果第一時間就被打臉了,被網友扒出來的故事大綱和懸疑大師希區柯克的作品高度相似

如果不是見多識廣的網友,觀眾幾乎要蒙上眼睛了。看到這里,人們不禁高呼:導演,請停止你的拙劣表演!

原帖已刪除

《導演請指教》把導演拉到了舞臺中央,由制片人、影評人、觀眾來評判。秉承“記錄中國電影潛力股”的初衷,節目經過幾屆能否扶持新導演還是未知數,但其“綜藝屬性”已經定性。

從“導演求教”到“導演求打”,節目一下子變成了口角的“訓練場”。正如節目所說:“每一次開機都是一場創作、資本、市場、輿論的戰爭。”

然而目前《導演請指教》的力度遠不止于此。不要逃避依靠綜藝沖突,制造話題和熱點,各方尷尬的表演也應該停止。

充滿尷尬的火藥味,停不下來的各方指教,“行業圖鑒”變“吐槽大會”,被指教的何止是導演。

近年來,內娛的綜藝節目千篇一律,節目的收視率、話題、熱搜都是靠人為制造的沖突和矛盾來激發大眾的好奇心。

自從《演員的誕生》把演技競技類節目推向高潮后,每個節目組似乎都抓住了流量密碼,然后類似的節目源源不斷。

綜藝節目似乎把整個影視圈搬到了餐桌上。演員被挖出來后,終于向“導演”伸手。

《導演請指教》號稱“為影視行業打造微縮圖鑒”,是一次以節目的力量推動內娛影視行業邁上新臺階的雄心勃勃的嘗試。

不清楚有沒有插圖。從目前播出的節目來看,《導演請指教》這兩年恰到好處地抓住了綜藝節目《出圈》的精髓,并且運用到了極致。——節目的現場無時無刻不充滿尷尬和照本宣科的“火藥味”。

這一點在第一期節目中已經看到了。光是“有爭議”的導演就不在少數。

憑借電影《純潔心靈逐夢演藝圈》刷新電影行業底線的畢志飛,包貝爾,吳鎮宇,制作了一部電影和一部爛片;跨境蔡康永, 梁龍,等。

干掉任何一個人,都可以撐起一個。

檔綜藝的話題點,更何況這些人還聚到了一起。于是乎,僅僅首期節目就彌漫著“硝煙”。

做演員,吳鎮宇的演技毋庸置疑;做導演,說實話導演水平還有很大的提升空間,畢竟回顧他從前導演的作品質量和評分,簡直慘不忍睹。

所以當他一席“導演是最不需要專業技能”的言論總結脫口而出后,引得在場導演和制片人紛紛皺眉頭,更是被一旁的德格娜導演當場反駁。

而這僅僅只是這部綜藝所呈現出的諸多爭吵中的小小一部分,從畢志飛選擇改編拍攝百大電影榜首的《小城之春》時,才算是真正拉開了《導演請就位》“辯論會”的序幕。

從李成儒一開始的直言不諱,到影片拍攝完后的一句“我不承認這是他的作品”。所有的討論與爭論幾乎完全圍繞在畢志飛這個“人”身上。

我們甚至有理由相信,很大一部分人是有著“先入為主”的觀念來看待每個導演的作品。

當然,我們并不是為誰開脫。

只是隨著節目的推進,大家開始發現,有著四位制片人坐鎮,演員+觀眾+影評人的全方位組合,本來節目核心邏輯是圍繞著以制片思維,結合電影市場情形,來選拔有潛力的導演。

可是如今,本該是主角的“導演”卻成了邊緣人,探討的中心點也不再是作品本身,變成了一場看似有理有據的“抬杠”表演。

“來跟導演平等的交流”成了一種希冀,套著“表演”的殼子來秀沖突,節目組花在如何制作、放大、展示各種對罵和爭議的精力,比花在如何挖掘導演潛力、制作短片上要多得多。

即便飽受爭議的畢志飛也會說出“我想成為一名好導演”;即使影片因投票低于120票而被迫停止播放的梁龍,也依然誠心接受多方“指教”。

王晶說過這樣一句話:“沒有導演是真的想拍爛片的,中國沒有一個導演沒被罵過拍爛片,張藝謀被罵過,陳凱歌被罵過,那怎么辦?大家都不拍?”

可是在這場套用綜藝模式的所謂競技類的導演“選秀”中,或許正如網友所講“打著扶持行業的最‘雅’的旗號,干著嘩眾取寵的最‘俗’的勾當”。

換湯不換藥的節目模式,“看人下菜碟”的評委選擇,說好的機會到底給了誰呢?

與此前的競技類節目一脈相承,《演員請就位》在節目模式方面并未有較大創新,基本配置依舊是“選人+拍片+觀影+點評+評分+淘汰”的模式。

而這形成了一個有趣的閉環:導演導出作品,制片人負責預算,影評人分析內容,觀眾憑喜好投票。

然而,節目強行設置的諸多門檻,難怪導演相國強對著鏡頭吐槽:“這已經超出常規操作了,15分鐘的電影學院學生作業,一般拍8天到10天。”

一系列規定看似是在增加節目的緊張性和競爭性,實際上這種做法只是加劇了各方的紛爭罷了。

其中,最耐人尋味的沖突則是發生在大眾觀影團和專業鑒影團之間。一個“觀”影,一個“鑒”影,一字之差注定了兩方是站在不同立場和視角來看待這場“秀”。

就拿梁龍改編拍攝的《瘋狂外星人》來講,整部短片類似于一部默片,臺詞極少,依靠視覺語言講故事,晦澀的故事內容和形式讓不少觀眾理解困難,甚至有觀眾直言“從頭到尾沒看清楚,不知道導演究竟要表達什么”。

正因如此,《瘋狂外星人》才會遭遇投票數低于120票被強行中斷放映的情形。

但是在影評人這里,則變成了“我就是喜歡”、“我特別喜歡”、“我真的是特別喜歡”,與觀眾截然相反的一種評論。

正如導演相國強所說的:“跟觀眾的認知太不一樣”。

這樣的“矛盾”也引申出了電影圈長久存在的一個,從未被理清的經典之問:電影究竟是拍給誰看的?

在不同語境和立場下,這個問題全然能夠有不同的答案。

對于導演而言,或許電影就是表達自我感情和想法的載體,他們可以接受觀眾與自己的認知不同。

但在“想做觀眾接受的電影”和“自己想表達的電影”的選擇題中,他們又并不認可去尋求一個“平衡點”。

就像是學院派代表相國強拍攝的《哪吒鬧海》,有網友吐槽這是“出走半生干行活,歸來仍是學生作業”。

然而面對批評,相國強的態度表現為“這個片子還挺深的,他們沒有理解這個片子”。

不是我不好,而是你們不懂我。

一部電影從拍攝到完成再到上映,終極目的難道不是面向觀眾,來接受大眾的觀看和點評嗎?

從商業價值角度來看,制片人、投資方講究的投資回報比,難道不是通過觀眾手里的錢來變現嗎?

說到底,如果一部電影不是拍給觀眾的,何嘗不是一種狹隘的孤芳自賞。

當然,“電影到底是藝術品還是商品”的疑問,從始至終都沒有準確答案。但至少一個好的或者說是合格的導演,是可以平衡商業與藝術的這架天平。

回歸到普通觀眾和專業影評之間的沖突問題上,觀眾眼里“故作高深”的點評,到了影評人那里成了“我用專業知識和經驗,去引導你們”。

前者看不慣后者的高高在上,后者理解不了前者的思維想法。這注定是一場無法互相說服,也沒法相互妥協的爭辯。

而這種混亂的吵架現場,又何止只是發生在觀眾和影評人之間。觀眾、演員、制片人、影評人,他們彼此之間相互交錯成一種理不清頭緒的“罵戰”。

歸根結底這樣背離初衷的混亂,與節目組的剪輯也有必然聯系。

節目中能掀起話題的討論點輸出其實很多,每個人的觀點互相迭代的點也不少,但每個人的每個觀點都是淺嘗輒止,在沒有清晰梳理并順藤摸瓜、深度挖掘的情況下,一場指教導演、關注作品的綜藝,生生變成了各方之間毫無意義的“辯論賽”。

梁龍的《瘋狂外星人》如此,畢志飛的《小城故事》亦是如此。

影評人王旭東在對畢志飛短片的評論上,大有把評論現場變成答辯現場的姿態。

“你看過費穆先生其他的作品嗎”、“東方美學體現在哪里”、“具體說幾個鏡頭”......包括后面在點評吳鎮宇的《想見你》時,所提到的“接受美學范疇”等概念。

對此,觀眾凌亂了:“東方美學到底是什么?他們有何區別?”說了一堆之后,完全變成了專業詞匯的堆砌,至于這些東西到底什么意思,他們從頭到尾都沒說。

到底是讓制片人感到困惑的是觀眾,還是這些一本正經卻又無從得知的專業知識,讓觀眾困惑呢?

說到底,在高高在上,喜歡彰顯自己專業性的一群專業人士的眼里,錯的似乎還是觀眾。

脫離“作品為王”的內核,喧賓奪主的“辯論”,也讓“圈地自嗨”的《導演請指教》成了小圈子里的一場大型“護短”現場。

雙標的評判標準,看人下菜碟的爭議并非空穴來風。

相國強的作品失誤,被作為同事的北京電影學院的孟中教授評論為:“相國強導演是電影學院攝影系畢業的,我敢保證地說一句話,電影學院畢業的學生,技術上面不會成為問題。

同樣是“難懂”的作品,梁龍、德格娜的作品也被質疑、批判。

而到了吳鎮宇這里,視規則如無物的他,在十分鐘的規則內只放了一半的劇情,不僅成了個人風格的體現,還依然得到了王晶的邀請,得以繼續下一賽段。

在影評人這里,不僅沒有得到苛責,反而得到了專業影評人的一致吹捧,各種贊賞的評論蜂擁而至。電影屬性也隨之變成“感受為上”,觀眾看不看得懂,無所謂。

作為相同環境下的“應試教育”,同拍《哪吒》的相國強和包貝爾,卻像是兩個來自不同底層的“學生”。

包貝爾像是出身于核心城市的學生,享受著不缺資金的待遇,影像效果呈現上自然略勝一籌。而相國強則像是農村小孩,很窮。

看似平等的環境中,其實隱藏著不同的條件,哪來的公平可講呢?

而節目最初提到的“扶持新導演”的雄心壯志,實際上從最開始就不夠單純。

如果從官方闡述的意義來看,節目是為了給新人導演提供一次與觀眾、市場最快速、直接的對接平臺,并加以扶持,使得優秀的新人導演能夠脫穎而出。

那么,細看16位拍攝導演名單,哪一個是真正需要扶持的?

執導過《阮玲玉》等佳作的關錦鵬,完全是導師級別,他需要扶持?

盡管爛片一堆,包貝爾的人脈和身后的資本來說,他需要扶持?

演戲還沒演明白,就轉行做導演的韓雪,能請來張藝謀團隊和韓紅背書,她需要扶持?

雖是新人導演,但王文也和寧元元卻是實打實的“圈二代”,資源等方面或許更優于許多同場競技的導演,他們又何來需要扶持的地方?

掐指一算似乎真正的新人導演,需要扶持的只有曾贈、錢寧黃、王暘、王一淳四人。

至于畢志飛,他更像是節目組找來“頂雷”,特意制造話題和噱頭的“工具人”,從演員到制片人再到影評人,很難找到一個真正打心里尊重他的人。

“有名有姓”的導演名單,也不怪外界質疑《導演請指教》另有所圖:所謂的“機會”到底給了誰?到底是節目需要曝光,還是這些“導演”們還要曝光率?

爭議不斷的《導演請指教》到底有何意義?難道通過一檔短短三個月的節目,就能改變中國電影嗎?

當然不會,我們相信按照如今內娛習慣將過往的“流量密碼”套用的伎倆,通過剪輯、爭辯等手段打造的“熱搜”和“話題”,《導演請指教》沒能力也沒資格扛起帶著中國電影前進一步的重任。

結果或許只剩熱鬧過后,留下一地雞毛和觀眾日益積累的失望,就像網友所講:這大概就是中國電影的末日了吧!

在《導演請指教》中,各方都是“鑒賞者”,只是所處陣營和角度不同罷了。導演能不能被指教不得而知,但是同質化的綜藝套路讓越來越多的觀眾誤把馮京認成馬涼。

“導演選秀”的外衣下,讓所有人都開始置身其中,作品如何不是關鍵,重點是如何在這場秀中,讓自己的表演脫穎而出。

如若是此,《導演請指教》還是盡早改名為好,各方人馬也不必再費盡心思,絞盡腦汁的去想如何“艷壓全場”,還是趁早停止表演,盡早結束這場“鬧劇”!

營業執照公示信息

營業執照公示信息