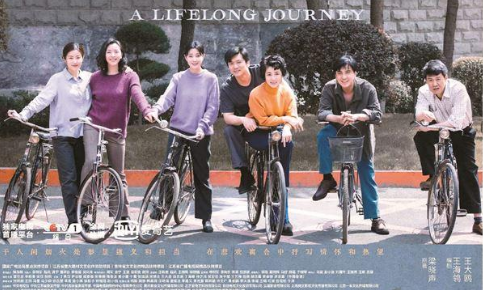

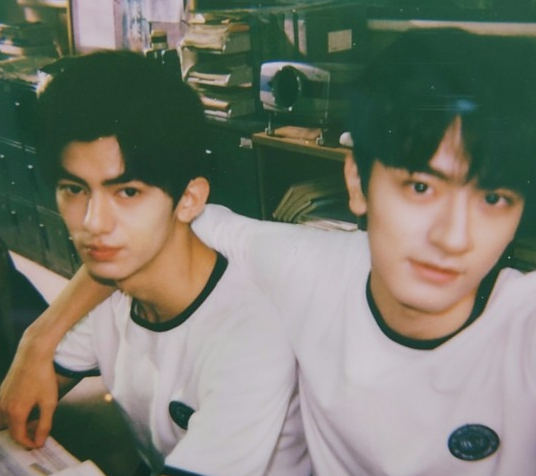

■辛柏青、雷佳音飾演的兄弟情深是全劇重中之重。

關鍵詞 細節呈現 “把它拍好需要靠大量的細節”

《人世間》放棄了傳奇性,以身邊人的視角來描寫普通人的平凡生活,讓不少觀眾都頗有代入感。《人民的名義》等作品有強情節、有懸念、有大熱話題吸引觀眾,而《人世間》是非常平實的敘事,講的是生活的點滴,要把它拍好需要靠大量的細節,需要溫暖的主體、底色,以及每一句臺詞每一幀畫面的優美來鎖住觀眾的。

“細節堆積”是最難的拍攝,因為避免平淡和清湯寡水是最重要的,“哪有那么多細節滾燙鮮活?恰恰從《人世間》的劇本里,從梁曉聲老師到我本人,貢獻出大量生活細節。我們對改革開放的認知,很多所思所想所見,貢獻到劇情里。節奏也是言之有物,集集有事,避免平淡。”

《人世間》在東北取景拍攝,雖然是南京人,但是李路的少年和青春都是在東北黑土地成長和接受教育,所以對東北的習俗、生活都記得非常清晰,“所有的創作都是有感而發的。比如劇中的食物,酸菜是貫穿全劇的一個菜,這是我們生活經歷的一部分。”李路更笑言,這里面也夾帶了一些“私貨”,“我兒時玩的一些地方,地標建筑,都是非常漂亮的,吉林大學、東北地質大學、有軌電車、滑冰,絕對都是符合劇情加分的,這些東西都是我熟悉的,這樣的話拍攝起來會有些便利。”

李路透露,為了還原原著小說中的“光子片”,劇組在長春的農博園和會展中心用了幾萬平米來呈現。同時,服裝道具有一萬多平方米的棚裝;燈光線用了七萬五千米;連腳下鋪的這些“黑土”,也借了幾十卡車的量。更多細節,諸如演員身后的掛歷,都是上世紀八九十年代時尚的產物。包括家具、用具,電風扇的價格,收音機的款式,一點都不能錯;墻皮做了脫落感風霜感,報紙也要把它做成煙熏過,“我們道具庫有一萬多平方米。道具來回換,因為我們不是按照時間來拍的,是按照場次來拍的,一會兒導進來一會兒導出去,很麻煩。”

采訪中,李路透露,創作叫好又叫座的主旋律作品的秘訣就是,對時代有緊密的思考,觀眾的接受一定是“這個劇要生逢其時”。他認為,如果不關注社會,不關注觀眾的所思所想,就不會和觀眾產生共振,“題材無好壞,每一個題材都可能勾起觀眾的神經。”

營業執照公示信息

營業執照公示信息