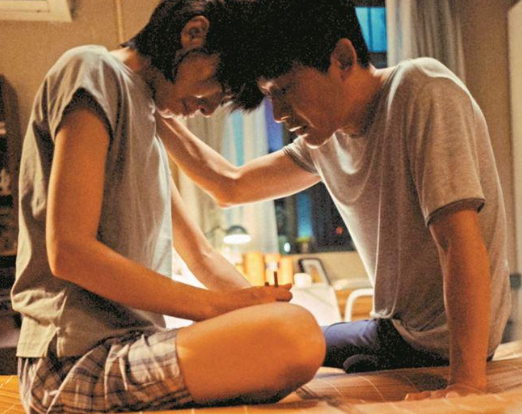

最近,一部日本愛情電影《花束般的戀愛》正在影院上映。可能有人不知道,這部電影2021年在日本本土上映時,曾連續6周霸占票房冠軍。

由于《花束般的戀愛》在我們這邊上映時,許多觀眾已經慕名看過了,所以電影雖然目前的票房成績不太理想,但它在豆瓣的評分卻很高。

不過,《花束般的戀愛》可不是一部甜甜的愛情電影,反而講述的是一段愛情從發生到結束的羅曼蒂克消亡史。也因此,許多人想到這部電影,就免不了唏噓難過。

可月小牙看過電影后卻覺得,雖然電影里的愛情悲劇讓人惋惜,但真不必要因為這部電影就對現實生活中的愛情心生畏懼。

首先,社會大背景不同。

不同于我們經濟的活力,日本由于經濟多年蕭條造成就業形勢嚴峻,許多年輕人無法依靠自由職業收入來維持生活,入職當社畜后,不得不面對工作時間長,壓力大的情況。

這種情況下,他們曾經的夢想成為遙不可及的天邊月。導演在這種大背景下不可避免地對步入職場產生強烈的抵觸和反感情緒。

其次,男女主角的分開,一定程度上是輸給自己的不成熟。

在月小牙看來,男女主角就像兩個不成熟的孩子,從相戀之初就犯下許多他們意識不到的錯誤,為日后埋下隔閡。最后一個個隔閡累積起來,終于垮塌。

如果他們能早日意識到這些問題,嘗試著解決,也許這段感情就不會這樣結束了。

那么,他們都犯下了哪些錯誤呢?

第一,愛情不是要求百分百相似,而是在分歧和共同點中尋找平衡。

男主和女主擦出愛火的一大動力,是因為兩個敏感細膩的文藝青年,驚喜地發現彼此有很多相似的地方。有些影評也形容兩人“百分百相似”。

但其實,兩人從一開始就不是完全相似,只是緣分讓他們看到彼此的相似點,并一廂情愿地以為那就是全部。

比如,男主并不像女主那樣喜歡木乃伊,他看木乃伊展之所以興奮,其實是因為女主。女主也對男主熱衷的儲氣罐沒什么興趣,她在看相關電影時,反而在高潮前無聊得睡著。

從來就沒有百分百相似的人,就像沒有百分百相似的葉子。相似也不代表不會有分歧,再相愛再相似的人都不例外。

面對分歧,最好的方法不是“聽你的”或是“聽我的”。而是彼此找一個平衡點,讓雙方都可以很舒服地繼續相處。

月小牙看過一個故事,一個女孩早餐喜歡吃面條,她男朋友則喜歡吃面包,兩個人對早餐的喜好不同,女孩卻覺得相愛的人必須吃一樣的早餐,一度非常糾結。

直到后來她忽然想開了,兩個人吃得是否一樣不重要,重要的是彼此每天一起吃早餐。于是女孩不再糾結。雖然她和男友早餐還是各吃各的,但每天都很愉快。

兩人的第二個問題是,是面對分歧和矛盾時,喜歡指責埋怨,卻缺乏傾聽與溝通。

似乎許多影評都喜歡站在女主的角度去指責男主:女主為面包店倒閉而難過,男主卻不能很好安慰女主;看書不再看文藝書,而是看實用書籍;看電影時還睡著了……

可是別忘了,女主為面包店倒閉難過時,男主一方面忙著應付工作上的飛來橫禍,一方面因為肇事司機和自己的相似性而面臨內心的迷茫彷徨;

就在看電影之前,兩人也出現過意見分歧,男主提出購物,但因為女主要求看電影,所以男主很快壓住自己的想法,去順從女友。

從心理學上可以理解為,男主的聲音沒有被聽到。現實生活中,如果一方的心聲總是沒有被聽到,是會出現隱形攻擊的。

不知道大家在生活中有沒有聽到這樣的抱怨:明明是一件小事,對方要么拖拖拉拉,要么總是辦砸,讓人很不舒服。

不僅情侶之間,就連親子之間,甚至普通的人際關系中,都可能發生這種情況。

歸根結底,是對方不滿自己的聲音總是被壓制,但出于種種原因不好表達情緒,或無法改變,于是通過各種方式進行隱形的反抗。

另一半總是令人失望確實沮喪,可是與其積蓄,醞釀爭執,不妨試著站在對方的角度去考慮下問題,或者雙方坦誠溝通。

說到溝通,恰恰是兩人的一大硬傷。最典型的,還是女主在學長去世時的反應。

對男主來說,亦師亦友的學長是非常重要的存在。學長的突然離開無異于晴天霹靂,他當時就像一個喪父的孩子那樣亟需安慰。

女主雖然也有自己的理由,比如學長舉止不端,人品不行(家暴前女友)。但別忘了,控訴學長家暴時,男主不在場,事后女主貌似也沒有和男主提過。

一個在伴侶眼中這么重要的人,和你們生活緊密捆綁的人,你卻沒有和伴侶交流過相關想法,是非常奇怪的,這會造成你們之間的認知差異,由此產生隔閡和分裂。

學長葬禮那晚也的確成為兩人分手的導火索。

整整一天,男主難過得不能自已,可女主卻自顧自地呼呼大睡。當第二天早上,男主重要消解了極度悲傷的情緒,女主提出溝通時,雙方都感覺不需要了。

所謂伴侶,是互相扶持,互相照顧的,有時你照顧我,有時我照顧你。可在最需要的時候,你沒能陪在我身邊,那么接下來的日子,有沒有你又有什么區別呢?

當然,兩人踩的坑還不止上述這些。不過因為篇幅原因,月小牙就不多說了。

我是元氣女文青月小牙,做娛評中的泥石流。原創不易,侵權必究。你怎么看電影《花束般的戀愛》呢?

營業執照公示信息

營業執照公示信息