在影評人梅雪風看來,中國電影中,最具史詩感三部電影,分別是陳凱歌的《霸王別姬》,侯孝賢的《悲情城市》,還有楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》——在楊德昌的所有電影中,這是一部最特別的存在,關于它的特別之處,以下,是梅雪風細致、深入的分析與評述——

一個例外

中國的大部分導演,就如同大部分中國人一樣,從子里過分的早熟或者犬儒,讓他們的思想呈現出一種精致的老態。他們天然地知道,真理是不存在的,道德是相對的,理想國是不可能到達的,所以他們總是迫不及待地諒解,堅定不移地哀嘆。這樣的好處是,他們能夠體諒這個世界的復雜,人性的曖昧,不去苛責人,但壞處是他們過早地放棄了追尋答案的沖動,甚至是會養成一種隱性的懶惰,以悲天憫人的名義。

而這一點,正是楊德昌的好處。

他對于答案有著一種異乎尋常的熱愛,這種對于精確和確定的追尋,讓他的電影呈現出華語電影所少有的縝密,以及因這種縝密而擁有的說服力,而那種對于絕對真理的熱忱,讓他擁有一種絕對的道德潔癖,一種讓人無法凝視的尖銳。

當然這也讓楊德昌的電影往往有著一種精致的刻意,但《牯嶺街少年殺人事件》例外。

相對于他其他那些杰出但稍顯干燥的作品,這部電影難得地有著一種汁液豐沛的感覺。

他電影中那種有些人難以適應的說教腔,在這部電影無比豐富的細節的襯托之下,也顯得相當的自然。

與他其他電影中過于明顯的憤怒情緒相比,這部電影外表上看起來更加節制,內在也更加多元。

它既關于愛情,但又不止于愛情。它既關于成,但又不止于成。它既關于個體,但又不止于個體。它既關于整個社會結構,但又止于社會學分析。它既是一個人的毀損,也是一個時代黯淡的倒影。

也許是得益于這部電影取材于他少年時的真實生活,牯嶺街的每一處物,人物那些獨特的站姿,高中夜間部那顯得昏的燈光,那些從各處流淌出的美國六十年代音樂,無不滲透出一種楊德昌電影中少有的情懷,那種傷感的無法釋懷的柔軟,與楊德昌慣有的清澈、銳利相結合,讓電影有了一種獨特的質感。

這種柔軟,在楊德昌的電影中,除此之外,我們只在他的最后一部作品《一一》中能夠看到。

但這種柔軟,也與《一一》有著截然不同的面向。《一一》更像一個老人的慈悲,這是一個壯懷激烈的人看透世事后突生的溫柔,一種看透世界循環往復后的無可奈何,是對找不到答案的不再糾結。而《牯嶺街》的柔軟,更多的是一種對于已經逝去的傷感,一種對于即將崩壞的不忍,一種對于具體的人和物的愛。

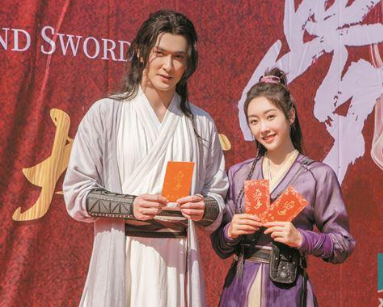

拍攝現場,楊德昌正在給演員講戲

時代

影片改編自一個真實故事。

殺人者為16歲的茅武,此前為建國中學初二丙班的學生,因參與校園打架事件而被開除。茅武出身知識分子家庭,父親茅澤霖在「中央研究院」任職,與胡適相識。

被殺者為15歲的劉敏,為建國中學初二甲班學生,父親1948年死于徐蚌會戰,她被寡母獨自撫養大。

兩人為情侶,什么樣的糾葛,讓茅武刺了劉敏七刀?

導演楊德昌,時年14歲,為兩人同屆同學。如此近距離的兇殺事件,我們無法得知對當時的楊德昌產生了多大的沖擊,但在30年后的1991年,在耗時五年之后,他拿出時達到4個小時的《牯嶺街少年殺人事件》。

影片從1959年開始講起,于1961年結束。

這時,距國黨政權退守臺灣已十年,蜷居在外的現實,與黯淡的前景,成了影片中那些少年成的最深層的背景。

這種時代的不安,與少年成的孤獨,形成了最強的共振。

一個時代的崩壞,與一個人精神的毀滅,有著共同的路徑。

這起少年時親聞的殺人事件,在楊德昌的鏡頭下,被演繹成了一曲理想主義的哀歌,一種寧為玉碎不為瓦全的決絕,同時又不止于此。

楊德昌前所未有地展示了一個人崩潰的細致過程。

張震,也就是小四,是一個古板沉穩的少年,他不混幫會,不交女朋友,日常最多和小伙伴小貓王去學校對的片場翹翹課,最多的惡行,也僅止于順走片廠房的手電筒。

他顯得如此安靜,似乎最擅的事情就是忍耐。這種忍耐既有著他的理性,也有他天性里的懦弱,但楊德昌顯然更愿意把他解讀為前者。但就像所有老實人一樣,他心中有一個高壓閥,一旦噴發,后果就不可想像。

張震飾演的小四

影片從一個極小的切口進入,好學生小四不小心看到了滑頭和小明約會,而小明是「小公園」幫會老大honey的女朋友,滑頭是這個幫會的三號人物。

為了自保,滑頭需要借助外部勢力,這時,另一個幫會「217」的老大「山東」看到了機會,與滑頭結盟,兩人攜手,讓「小公園」的事實老大徹底變成了滑頭。

而這矛盾,在honey從臺南回到臺北時達到了頂點……

在這個過程中,小四不僅與滑頭結仇,還與小明暗生情愫。一個又一個狀況接踵而至,他也最終被學校開除,而同時,同樣耿直的父親也面臨巨大的問題。

楊德昌有著超強的耐心,他建立了一個極為真實又極為繁復的人際網絡。

這里面有學生黑幫,還有臺灣的本土幫會,有少年犯罪警察,有冷漠的學校教員,有滿身怒火的被開除的前公務員,有賴在公家房子不走的老兵,有在街上賣饅頭的熱心老班,也有錦衣玉囂張跋扈其實內心脆弱的權貴少爺……這是一個橫貫少年與成年,上至廟堂下至社會最底層的宏大畫卷。

也正是因為這種細致,那種存在于世界上的或巨大或瑣細的憤怒與挫敗,在小四的內心慢慢累積。這種憤怒既有對同學們之間弱肉強食的反感,有對學校老師冷酷官僚氣息的痛恨,有對鄰居胖叔屢次挑釁他們家的厭惡……從個體所受到的壓抑,到整體社會的不公;從不經意受到的侮辱,到整個理想主義的破滅;全面的精神崩塌,最終釀成慘劇。

兩個世界

在這部影片中,小四與最終被他刺死的小明分屬兩個階層。

小四是普通公務員家庭,家庭拮據,卻還算體面。

小明則屬于勞工階層,母親是個幫傭,薪資菲薄,身體又多病,肉眼可經常入不敷出。

小四的父親,教育他的是要有自己的原則。

小明從生活中學到的則是寄人籬下,要學會看人臉色。

影片中的少年黑幫,也分為兩個階層,一個是公務員家庭出身的「小公園」,一派是底層軍人子弟出身的「217」。

「小公園」的老大honey,有理想主義氣質,在殺人之后再次回到臺北,發出天問:怎么現在都流行搞錢了?

而「217」的老大山東,則是陰沉的實利主義者,他經營彈子房,染指中山堂的音樂會,想的都是「削郎」(掙錢)。

這種尖銳的對立,不只是在少年世界,更是在成人世界里。

小四的父親為人死板剛直,不愿意以權謀私。

小四父親的朋友汪狗,則完全相反,他油頭粉面左右逢源,提攜小四的父親,也是為了日后讓其給自己的官商勾結生意開綠燈。當小四父親并不愿意就范時,汪狗就不動聲色地將小四父親弄進了警備總部,受盡折磨。

在警備司令部備受折磨的小四父親

兩個世界,這里面有著不一樣的精神譜系。

對于實利主義者來說,為了生存,一切都可以被犧牲掉。當honey準備與山東單挑時,山東卻施冷箭,將其推入急馳的流中,制造交通肇事的假象。

而對于理想主義者來說,榮譽與原則是高于一切的存在。小四的偶像是父親與honey,而honey的偶像是「最厚的武俠小說」《戰爭與和平》中一個人去堵拿破侖的胖子皮埃爾。為自己的理想獻身是最偉大的事兒。

從這一點來說,小四也就成了最悲催的理想主義者,他相信父親,但父親自從被釋放后就變得疑神疑,這個偶像從精神上破滅。他崇拜honey,但honey被殺死,這個偶像被從肉體上消滅了。

而小明則是最悲催的實利主義者。

她其實是個善良的女孩子,她只是認同了她自己的命運,以及這個社會的規則,她無力去改變,也不想去改變。她知道自己的優勢,也就不動聲色地利用這個優勢為她窘迫的生活尋一些方便。因為媽媽的病,她和小醫生之間的關系變得不清不楚。同樣因為媽媽失業,為了媽媽的工作,她和司令的兒子小之間也暗通款曲。

當然,包括她與小四的交好,肯定也有她的小心思,因為她不希望自己和滑頭的約會被小四傳播出去,不然很難解釋她會在被小四看到后與他迅速成為好朋友。

她的問題在于,她低估了小四對她的情感強度,逢場作戲已經成為她內在的慣性。她和她的母親一樣,一輩子本能地尋找生活中的靠山,她如同飄萍一樣,隨水流而下,依附在任何能夠依附的東上。

她并不以為恥,也不以為榮,對她,這只是現實。

如漂萍一樣生活的小明

影片的悲劇,正來源于上述兩個世界存活方式以及隨之衍生的價值體系的激烈碰撞。但更深層次的悲劇,是小四這個人物精神世界內部的崩塌。他明白自己也成不了他所希望的那個人。

他是懦弱的,他三次深刻地體會到這一點。

一是山東臨死前,那迥異于之前陰沉篤定的凄厲叫聲,一點都不讓人覺得快意恩仇,而是血腥和疲憊。

二是當小明被小搶走后,他的第一反應是希望找到一個小明的替身,這樣他就能假裝這一切都沒發生。但可悲的是,他去找了慣了男女月的小翠,只是小翠對他不屑一顧,更戳破了小四那正經外表下的懦弱。

三是他偷賣媽媽手表的事情暴露,他的哥哥被冤枉,而被失控的父親打得命懸一線時,他只是在屋外的陰影中優柔寡斷地痛苦。更讓他痛苦的是他二姐說的:他不能去承認,因為他是父親唯一的希望。他的坦承將毀滅整個家庭。

這三次自我暴露,讓他無法面對自己。因為小明被小馬搶走,他去挑戰小馬,兩人鬧僵后,小不接受調停,直接拿出武士刀對抗時,小四的自尊更是無處躲藏。

在強大的自尊的驅動下,他偷拿了小貓王家里搜出的當年日本女人用來自殺的短刀,戰戰兢兢地偽裝自己的勇敢。

看一看兩人拿的武器,小是日本武士刀,而他拿的是日本女人的短刀。這是楊德昌極盡精巧的人物塑造技巧,這一武器的懸殊,其實是小四心理弱勢的外化。

當他退到墻,不得不與小決一死戰時,小明出現了。

小明既是小四的理想的寄托,從某種程度也是小四的影子。小明的墮落,對于小四而言,既是對他的背叛,是對他的權力感的冒犯,也是他自己不堪那面的鏡像。

如果小明這時答應他的要求,小四將不用面對小,他外表的剛硬就不會受到最后的考驗。但小明拒絕了他。于是他將刀刺入小明的腹部。

因為小明這個弱者更容易被消滅,弱者更容易將刀刺向更弱者。他罵小明「不要臉、沒出息」,這話是他父親罵他二哥的原話,那時二哥替他背了黑鍋。他罵小明,其實是在罵自己。

刺殺事件發生前,小明拒絕了小四

人物的豐富

這種人物的復雜性與豐富性,是《牯嶺街》最有光彩的地方之一。

本片有100多個人物,很多人物出場不多,但都有著不臉譜的性格特征,都有著他們迷人的曖昧性。

比如熱愛與那些男孩子特別是頭面人物廝混的小翠,她更像是個享樂主義者,那些所謂的頭面人物,應該能滿足她的虛榮心。她有著遠超出于同齡人的冷靜,所以她周旋于這些男人之間,卻不曾真正把自己卷入那些情感。

她是真的身在局中,卻又洞若觀火。也正是因為此,當小四向她說教時,她毫不留情地指出了小四的虛弱。

比如滑頭,他在影片開始不久,就將板磚拍向了眷村的小弟,足其兇殘,但這只是他的一個側面,他其實很可憐:為了維持自己的地位,他不得不裝出強勢的樣子,也正是因為他內心是個慫貨,才讓他那么渴望登上權力高位。也正是他的弱,當他真的親眼到「217」幫會被血腥屠殺的那個黑夜,他上就退出了黑幫,做起了良。對于真實的暴虐,他只是葉公好。

看似囂張,實則脆弱的滑頭(右)

「217」的老大山東同樣如此,他陰鷙殘忍,又排場十足,他總是坐在陰暗處,慢條斯理地談著事情,享受著被小弟們戰戰兢兢簇擁的快感。但這樣一個狠人,在臨死的恐懼之中,也只會無助地一遍又一遍地叫著他女朋友的名字。

除了這些,一些小配,我們也能看到他們的掙扎與虛弱。

挑釁小四爸爸的胖叔

即使是一些只出現一次的小人物,他們也不止是功能化的色。比如影片中侯德健所飾演的警察,一邊是少年殺人的糟心事實,而另一邊是小母親喋喋不休地拿自己警備司令丈夫的帽子施壓讓他放人,這時他爆發了。這是一個有殘存良心的人最為自然的舉動,當一個生命逝去時,另一個卻還在這兒談特權,這是一個處在操蛋現實中無法可想的人情不自禁的怒吼。

甚至是汪狗,也有著他讓人唏噓的那面,他害了小四的父親,但后來有一次,他再次來到小四家,看到床頭那臺舊收音機,回憶起了他帶小四父親在上海買這個收音機的情景。

這是一部沒有真正反派的電影,楊德昌尊重了每一個人的欲望并如實地表現出來。它表現兇暴,但也表現兇暴的來源;它表現人性惡的一面,但并不否定它善的那一面,正如它呈現小四理想主義的那面,但并不諱言他內在的矛盾和懦弱一樣。

畢竟,人從來都不是條分縷析涇渭分明的物種。

在小四家回憶起往事的汪狗

那些罕見的溫柔

這部電影并沒有《麻將》《獨立時代》聲嘶力竭的討伐之聲,也沒有《恐怖分子》似的被刻意壓制的冰冷。它不再是每個鏡頭都透著怒氣,每句話都藏著刀子,而是經常停留在那些似乎與主旨無關的細節上。也正是這些細節,體現了楊德昌的溫柔。

比如那個賣小商品的小女孩「紅豆冰」,在那個學校過道,那幫還未真正弄懂性是怎么回事的孩童,那么熱切地想要知道她穿的內褲是什么顏色,他們趁女孩不注意,去掀她的裙子。你并不覺得這有多齷齪,因為他們只是為了證明自己是個男子漢,它只是一種有關那種可笑的男子漢氣魄的可笑游戲。

比如小貓王走出歌舞廳,指責小四到處亂說滑頭泡妞的事,說完,有人喊小貓王上臺唱歌。鏡頭回到舞臺,是小貓王那童稚的聲音在那兒深情演唱。它并不急促地表現那些事件所促發的反應,而是宕開。對于小貓王這些孩子來說,他們看似熱情地參與幫會的事情,但他們的內心其實最熱愛的還是唱歌。因為對這些孩子來說,黑幫某種方式是學習生活之外的一種司空慣的調劑。但這也更顯出那種殘酷,特別是當影片最后連續多人殞命之后,原來這種游戲是要死人的。這種處理,不禁讓人想起了后來李安拍的《色·戒》里面那句「再不殺,就要開學了」。而巧合的是,楊德昌曾經也要拍這部電影,他為它取名叫做《暗殺》。

熱愛唱歌的小貓王

比如小明因為母親失業,不得不再次回到眷村,她受到同村小混混的奚落。這時,神經(山東的女朋友)厲聲指責她:你還有膽回來?但看著小明默然無聲的委屈,又一把把她摟在懷里。這是一個女性對另一個女性的諒解。神經能夠了解小明的孤獨,因為她的美貌,她成了矛盾的導火索,成了男性顯示自己力量的標的物。而她自己只不過是想生活得更好一點而已。

它還體現在小四母親看著從舞會回來的大女兒,想起自己和丈夫在上海剛認識時的情景,那句「他土的呢」,既有嗔怪,但更多的是無盡的柔情。

它也體現在honey在跟小四講在南部避難時自己的無聊,以及看《戰爭與和平》時的激動,這時鏡頭對準了屋外的小明,那個看起來清純無辜的小明,這是看似高冷的honey無法說出的思念,對于小明的思念。

它還體現在影片里各種各樣的口音,體現在學校教官四處跟人搭訕,懷念島那不漏水的下水道。體現在曾經的班在街上賣著包子饅頭,悠的叫賣聲在夜晚的街上傳得很遠。

honey與小四聊起在臺南避難的日子

穿透力

與楊德昌那罕溫柔相對應的,是他的穿透力。

這種穿透力,說到底就是一種邏輯能力,一種能夠從事物表面看到本質的能力,所謂以一斑而窺全豹,一葉落而知天下秋。

可貴的是,楊德昌在這里不是為了象征而去象征,他總是在滿足敘事和情緒功能的同時,讓某些事物擁有隱喻性,這種隱喻是不張揚的,卻又極其準確的,它們充分體現了中國那句「情語即景語」,整個世界的明滅與人物內心世界的呼吸同頻共振。

比如影片中的燈泡和手電筒。在影片開頭,就是一個白熾燈泡在一大片黑暗中的明滅。它是整部影片基調性的情緒,即無盡的黑暗中,那些對于善良美好的堅持、潰敗及隕滅。而當小四憤怒地抄起棒球棍將教務處的燈泡打碎時,他心中對于這個社會的信心破滅。

而手電筒更是小四隱幽內心世界的外化。這是他不想被這個世界同化的一種象征,他時刻將手電筒別在腰間,這是他的自我確認,是他的自我武裝。當最后他把手電筒留在片廠時,也就是他完全掐滅心中的希望,準備去赴死時。

被留在片場的手電筒

收音機,是外部世界向家里傳遞信息的通道。當小四和父親漸漸進入人生的危機時,家里的收音機適時地被小貓王摔壞了,這是一個征象,這是他們與外部世界產生斷裂的表征。而在影片的最后一幕中,收音機又恰好好了,此時,小四因為殺人被抓,父親也因被朋友陷害而失去公職——世界清除了像他們父子這樣的耿介之士,整個世界就恢復了正常,一種黑白不分是非不辨的正常。

在教學樓里目睹了小明和滑頭在一起后,小四回到家,不停開關家里的燈,對母親說自己好像有點看不清了。

這一物理上的看不,與他內心的震驚是一致的。他不明白,honey的手下滑頭,怎么能去勾搭大哥的女人。同理,作為honey的女人,明知道honey為了自己殺了人,付出了這么大的代價,她怎么能去和自己幫派里的小弟再次廝混在一起。

他的道德感,讓他產生了深層次的迷茫,他不得不自保似地疑惑自己是不是眼花了。否定自己所看到的,才能讓自己的內在價值觀不會崩塌。當然也是這一懷疑,小四才有了跟小明一親芳澤的勇氣。因為她不再高不可攀,小四覺得自己也有資格去愛她。

暴力在這部影片中,也有著重要的作用。在這個少年的世界里,小是權力的頂峰,他家有武士刀,也有槍。當小明玩鬧中差點用手槍將小四打死時,小給了小明一巴掌。它的突然和強烈,讓小明瞬間臣服在小的面前,她臉上那茫然卻又馴服的表情說明了一切。

小馬

學校對面就是電影攝影棚,這一設置,是楊德昌對于社會的一種憤世嫉俗的隱喻。出了校,就是一個演戲的場所。真誠還是虛偽,是楊德昌電影中最重要的母題。它既出現在《恐怖分子》中,也出現在《麻將》《獨立時代》中,還出現在《一一》當中。

這是一組工整的對仗,這對比背后,是主創對于那些被忽視的孩子的一種復雜的悲憫。

格的形成

在華語影壇中,最喜歡用遠觀的全景鏡頭的是侯孝賢,最喜歡用特寫鏡頭的是王家衛,而楊德昌喜歡用的是那種既非遠觀也非特寫的旁觀鏡頭。

之所以喜歡用遠景,是因為在侯孝賢的世界觀里,這個人世間所發生的一切,都如花開花謝,云卷云舒,流動與逝去是必然的。他的電影如同中國的山水畫,人并不重要,山水是重要的,這種自然的無比龐大與人的卑微,人間的易碎與自然的堅固,人事的短暫與自然的恒久,這種對照中所生出的悠遠與愴然,是侯孝賢電影的本色。

再說回到楊德昌,他的鏡頭既不遠觀,也不近迫。不遠觀,表明他不想做世外高人狀,不近迫,則說明他不想沉溺在某種情緒中。那他想做什么?他想做的是清晰地呈現這一切,清晰是不抒情的,因為抒情的本質就是模糊。所以楊德昌的電影有著一種矛盾的張力,他既想看著再近些,但再近就有過火或者剝削的嫌疑,他想遠離,但他對人物本身的熱情或者同情,讓他又不忍故作高冷狀。

楊德昌太想講清楚這個世界是怎么回事了,以及他對于無故抒情的厭惡,讓他的電影基本沒有空鏡。

在王家衛的鏡頭下,空鏡是無法釋放的情感的汪洋,它太過蕩漾,萬物都成了人內心的鏡子,人在那都市的霓虹里,在升騰的煙霧里,在光線折射的那些斑駁的墻壁、地面里,看到了自己的脆弱,看到了時間破碎的綺麗泡影,看到在無窮反射中自我那豐富得讓人心顫的幻象。

楊德昌的鏡頭不喜歡移動。

侯孝賢也不喜歡移動,但不移動的美學是不一樣的,侯孝賢是整體觀,人與自然的關系,人與時間的關系,人與人的關系,這一大的框架才是他鐘情的東,所以他退得很遠,然后靜觀這一切的發生。

王家衛則極喜歡移動,因為他的焦點永遠都在人身上,他捕捉人的儀態和表情,就如同捕捉那些一瞬間易逝的煙火。他還喜歡抽格高速的鏡頭,因為這樣能讓背景的變動變得更加明顯,能讓時間的流逝變得可感,這樣他就能突出他電影中人物的情緒。

他鐘愛那些手提鏡頭,因為這種鏡頭有種不穩定的粗糙感,與他電影中那些神經質的男女主人公相得益彰。

楊德昌的鏡頭之所以不移動,他自己的說辭是「他找不到鏡頭移動的理由」,底層里,是他嚴苛的衛道士情懷,讓他不屑于去渲染情感。他是社會學的田野調查式的拍法,他衷情的是精確,只有穩定才能有精確,最大的穩定就是靜止。

這樣也讓他的移動鏡頭變得如此的顯眼。最讓人印象深刻的是當honey死掉,小明回到學校,小四跟著小明,跟她說讓她不要怕,他會保護她。這一路,鏡頭緊緊地跟著他們,因為這是小四在這部電影中少有的真正的主動時刻,也是楊德昌少有的動情時刻。

在剛才講的三位導演之中,楊德昌單一鏡頭里的場面調度也最復雜和精細,因為他就是要通過人與人之間互動的微妙,來表現人與人之間權力關系的變化,以及那種壓力或者裂縫是怎樣變大的。

也就是這兩人講究的是味道,而楊德昌講究的是透徹。

楊德昌少見的移動鏡頭

一部史詩片的修養

在我看來,中國電影中,最具史詩感的是這三部電影,一部是陳凱歌的《霸王別姬》,一部是侯孝賢的《悲情城市》,還有一部就是楊德昌的這部《牯嶺街少年殺人事件》。

按照現在市面上的電影,這三部電影其實在場面上都算不上大,但它們難得的氣魄很大,它們不只是講一個兩個人的故事,它們都不是唱贊歌,也不只是要揭發要批判,它們的重心也不止是去索取觀眾的眼淚,當然它們都足夠感人。

它們對于片中人物的態度很復雜,它們顯然是愛他們的,但這愛并非毫無原則的回護,而有一種不能被激情所掩蓋的清醒。

它們也不為大而大,《霸王別姬》始終聚焦在程蝶衣的命運上,而《悲情城市》和《牯嶺街》甚至都沒有前者那么的時間跨度,它們都聚焦在一個相當短的時間里。

《霸王別姬》,是正面強攻似地講述了從清末到改革開放后的中國的巨大變革,多少人在天翻地覆的巨變中面目全非或者尸無存,而后兩者,是通過一個特殊的時間點,來透視在這歷史的岔路口那些進退失據的靈魂。

《悲情城市》是臺灣原住在抗日戰爭期間詭異的生存境況:他們被清廷拋棄,但在戰爭結束后卻被國黨當局斥做奴化:他們本來是主人,卻無論是日據時期,還是國黨時期,都是被統治的草。

而《牯嶺街》講的則是國黨退守臺灣后,反攻大陸的希望已然破滅,在灰暗的時代背景中,滋生出的絕望、腐化與墮落。

悲天憫人的情懷,而不是成王敗寇的歷史成功學,是這些電影有了史詩氣質的底層原因,而他們具有抽象化那龐大歷史的能力,同時又有著將這種抽象出的架構投射到幾個主要人物身上的天份,這三者缺一不可。

它們都是為那些時代的失敗者、格格不入者做傳,因為它們知道,那些站在潮頭浪尖的人只是少數,而這個時代無論光鮮還是落魄,它的底座,都是這些失敗者的那些微弱甚至是可笑的命運所構筑的。

營業執照公示信息

營業執照公示信息