我最近在看一個新的綜藝節目《開拍吧》,和鵝廠《導演請指教》差不多。也是導演帶作品PK。

與鵝廠《導演請指教》風格不同的是,這次0103 010的節目體系更真實,更接近市場標準。

最明顯的例子就是《開拍吧》的臺下坐著一些導師和評委,而《導演請指教》的評委席上坐著真金白銀的投資人。

比如陳凱歌,比如陳思誠, 劉震云, 許鞍華等等。

一群圈子里的前輩用投資人的標準來評價舞臺上這些年輕的初級導演,這個綜藝節目的創意其實已經贏了。

當然,這個綜藝節目之所以能讓我單獨拿出來,之所以值得我專門寫一篇,是因為一個導演。

那是郝杰

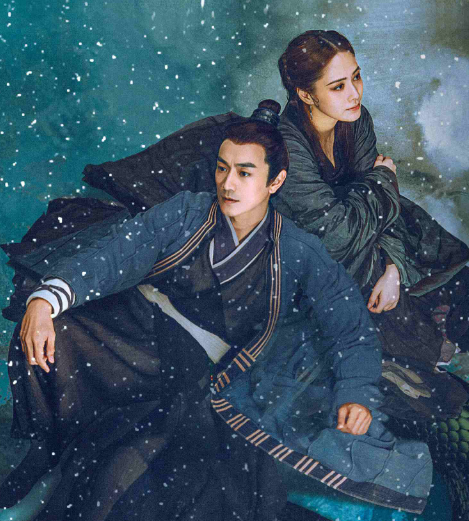

要說他是新人,其實不是。畢竟早在2010年就通過《開拍吧》和《光棍兒》連續兩次獲得首屆青年電影節最佳導演獎。

說他是個老人,但他的名聲僅限于有限的圈子。

就是這樣一個人,本該是《美姐》綜藝節目中最搶眼的導演,本該是這個綜藝節目中最值得期待的導演。

但是最后的結果有點令人失望。

例如,當別人指導拉投資和談論創意時,導演說完了,演員接著說巴必須向投資者要求更多的錢。

然而,郝杰不同。自從拉投資以來,他就是整巴的人

>

別人說創意,說故事,他走到陳凱歌這些投資人跟前,直接就說我沒有想好故事內容,而且也不方便說。

得,看在郝杰導演之前的名氣上,陳凱歌二話不說還是選擇投資了。

可到了和演員溝通,和演員聊劇本的時候,郝杰導演又鬧了一出幺蛾子。

演員高曙光都按照邀請來到拍片的城市了,可是這位導演也不去接,也不去酒店和演員討論劇本,甚至可以說他都沒有劇本給到高曙光。

最后高曙光是一臉懵逼的來到了拍攝現場,也是一臉懵逼的離開的片場。

當然更絕的還在后面,那就是按照節目的規則。

到了電影上映的那一天,將會有700名觀眾一起走進電影院選擇自己想看的電影。

別的導演都是想盡辦法的拉觀眾進場觀看他們的電影,又是送書,又是發明星簽名照。

可是只有郝杰導演一個人特別擰巴地站在現場,也不說話,也不吆喝。

最后他直接來了一句:“我不習慣這種場合,就走了!”

所有最后的結果是郝杰導演的片子總共只有十幾個人看了,讓陳凱歌的投資直接打了水漂。

而其他導演,基本上都賺了錢,基本上都盈利了。

到現場的時候,張紹剛導演還在打趣陳凱歌,說他在另一位導演那兒賺的錢,全來填郝杰的坑了。

陳凱歌導演還說沒事,支持文藝片挺好的。

可是誰能想到郝杰導演突然在現場又玩了一出大的。

他前腳和女演員說完,我可能不想拉投資。

后腳他跑進綠燈會就跟陳凱歌他們講,我不玩了,想退出!

郝杰到底在干嗎?

其實在場所有人都明白,特別是陳思誠看的最清楚,他知道郝杰導演在這兒擰巴,在這兒別扭。

所以他支持了郝杰導演離開。

可是陳凱歌的反應,卻讓所有人都大吃一驚。

因為他旗幟鮮明的對郝杰導演的退出表示了反對,而且他還戳到了郝杰導演的痛處。

他直接告訴郝杰,說他這是懦弱,是不自信。

輸了幾場票房,就覺得觀眾不理解他的電影,就覺得觀眾不行,這是一種錯誤的想法。

票房不行,不能就怪觀眾的水平不行,也不能說中國觀眾不支持文藝片。

關鍵還是導演應該走出自己的那個圈子,關鍵是導演應該走出來。

既要有“雖千萬人吾往矣”的豪邁,也要學會走出自己的局限性。

說真的,陳凱歌這一席話,真的打動了所有人。

也直接將郝杰這個人格給剖析清楚了,他是那種既想要高票房,高口碑的文藝片導演,又舍不得去迎合,又不想去取悅觀眾。

可是說到底,電影還是一個理解的藝術。

如果最終呈現的電影,永遠只有導演自個兒喜歡,永遠只有導演自個兒欣賞。

那也不能稱之為電影。

所以我倒希望陳凱歌這一番話能夠點醒中國不少像郝杰這樣的導演。

拍電影,不要只是自己喜歡,也要讓投資人滿意,更要讓觀眾滿意。

雖然這種電影肯定很難,但是也絕非不可能。

身為導演,永遠不要責怪觀眾不懂得欣賞,這就是陳凱歌的格局所在,也是他作為業界前輩,送給所有年輕導演的一句忠告!

文/晴晴的娛樂日記

原創丨文章著作權:晴晴的娛樂日記

未經授權請勿進行任何形式的轉載

營業執照公示信息

營業執照公示信息