「在文字中證道。——唐淚」

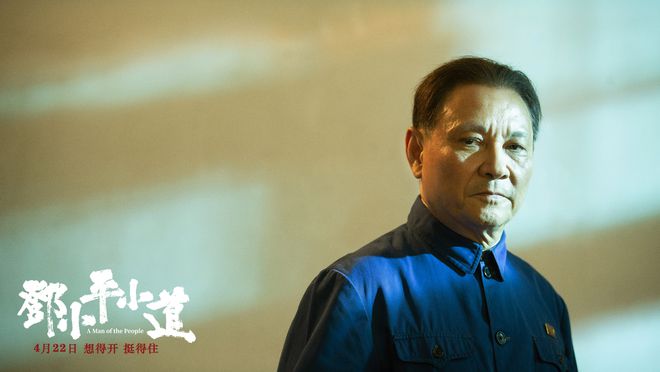

最近新上映了一部港片,《邊緣行者》。

有將其喻做港味大片的,各種形容詞爆裂式堆砌,他表示,電影把這一年港片欠自己的都補回來了。

但這一年,上映過些什么港片?

也有人認為,電影的情況屬于“陣容頂配,劇情老套”。

陣容頂配的說法先不提,黑幫、臥底、火拼題材,確實沒有什么新意,但關鍵問題其實還不在這里。

這部《邊緣行者》,首日票房483.1萬,次日票房692.46萬,第三日票房540.84萬。

除了首日之外,連續被上映多日的《神奇動物:鄧布利多之謎》牢牢壓制。

但其實,西式魔幻類型在中國電影市場早已失寵。

所以《邊緣行者》這部電影,說直接點,根本就不在很多人的觀影片單之上。

而關于電影的量級和品質判斷,從檔期就能略窺一二。

其實或可如是定義。

但凡商業片選擇冷檔期上映,都是信心不足的表現。

一如這部《邊緣行者》。

這部電影的陣容。

實話說,用頂配來形容,只是一種商業包裝式說辭。

無論是在銀河映像旗下多年的任賢齊,還是從影帝“轉進”為黃金配角的任達華,其實都談不上香港影壇的頂配,更遑論方中信和譚耀文。

而在最近些年,很多商業型港片都會出現一個形容詞,生猛。

似乎“兇猛的打斗”成為了最后的標簽。

比如之前的《智齒》,同樣出現了這個詞,追逐、打斗讓人目不暇接,場面也確實激烈,但這只是香港電影表層標簽之一,如果當作屢試不爽的法寶去用,就完全是舍本逐末。

古天樂的大多數作品也都屬于這種類型。

前段時間撤檔的邱禮濤的《暗殺風暴》,以及鄭保瑞作品《九龍城寨之圍城》,也包括此前上映的很多同類型電影,諸如《犯罪現場》和《反貪風暴》系列、《殺破狼·貪狼》等,基本都如出一轍。

當然,這種中等投資規模、偏動作、犯罪的港片,確實有固定觀影群。

或可稱之為“基本盤”穩定。

但并不是任何人都可以去成功復制。

這牽涉到一個問題。

誰是香港電影的臺柱?

這個“誰”,當然并非單一人稱代詞。

且在不同年代,有不同群體。

七十年代,是王羽、姜大衛、李小龍、狄龍、許氏兄弟;八十年代,是洪金寶、成龍、林正英和周潤發、元彪等;及至九十年代,在雙周一成之外,有李連杰、劉德華、張國榮、梁朝偉和郭富城、鄭伊健、梁家輝、任達華、劉青云,以及黎明和張學友、吳鎮宇等活躍演員。

這就是香港電影臺柱在時間里的演變。

兩千年代后,再度出現了新變化。

周潤發、成龍和李連杰均淡出香港影壇,周星馳出手次數日漸稀少。

劉德華和梁朝偉正式崛起。

其他大多數演員,還尚可獨立擔綱普通商業電影的主角,但隨著香港電影的衰退,漸顯頹勢。

而回溯來看,真正逆勢的演員則很可能只有五個。

除了上文講到的劉德華和梁朝偉。

另外三個人是郭富城、甄子丹和古天樂。

就四大天王而論。

張學友本身星光一直不強,電影表現偏弱很正常。

而劉德華在2000年憑《暗戰》率先封金像影帝,黎明則在2002年于四人中率先奪得金馬獎影帝。

郭富城雖于九十年代創造了“虎口奪食”的奇跡,即憑《風云之雄霸天下》奪得香港年冠,但在新世紀初的幾年里,卻顯得沉寂許多。

但在這種情況下,郭富城于2005年和2006年以連莊金馬影帝的戰績,開始一路高歌。

黎明卻反而在金馬稱帝之后開始下行,以電影《梅蘭芳》為標志步入衰退期。

甄子丹憑《導火線》《殺破狼》和《葉問》這幾部作品崛起。

此外,古天樂以獲得杜琪峰力捧的《柔道龍虎榜》為標志,開始大肆收割商業票房成績,甚至成為繼劉德華之后闖入香港十大票房排行榜次數最多的演員。

而這個十年,其實也是大浪淘沙的階段。

比如在九十年代活躍的梁家輝和任達華,隨著商業票房的一再平庸,以及大量的串戲、配戲,商業價值一直處于一個遞減的通道。

相對穩定的是劉青云,但也在逐漸下沉。

另外談一個關于演員商業價值的題外。

四大天王中,劉德華和郭富城的咖位及商業價值一直高于另外兩位。

這是由市場決定的。

張學友唱片大賣,但不具備外形優勢的他始終不具備偶像力,黎明雖然也劃歸偶像派陣營,但從九十年代的表現來看,無論是寫真周邊還是唱片銷量、電影票房,都非郭富城和劉德華的對手。

郭富城連續七年稱霸港臺明星寫真銷量榜。

劉德華商業票房一直穩健,郭富城脫離新手期之后,單人票房亦輕松過千萬,并以不高的電影產量,成為九十年代唯一打敗雙周一成的年輕演員。

進入兩千年代,雖然有過短暫的沉寂,但很快就憑《三岔口》和《父子》魚躍龍門。

不夸張地說,連莊金馬的郭富城,在影壇的地位在彼時就直追雙梁。

就天王陣營而言,兩座金像和一座金馬的劉德華、一座金馬的黎明以及只有兩個配角獎在手的張學友,都已不能捋其鋒芒。

但如果郭富城一直按照兩千年代后半程的道路往下走。

梁家輝就是他的前車之鑒。

因為作為一個演員。

如果一直沉浸在小眾電影的圈子里,商業價值遲早消磨殆盡。

故以《最愛》和《百年浮城》為標志,郭富城在完成了文藝類型表演的打磨登頂之后,轉身以《寒戰》開啟了他商業電影層面的競逐。

數年后,兩部《寒戰》、三部西游和一部《無雙》,直接將之推到了香港影壇的巔峰位置。

而以精氣神和外形論,他是整個華語影壇六零后演員中,保持得最好的一個人,也是唯一從偶像陣營成功轉型實力派的演員。

所以即便近期一部小眾電影《麥路人》僅1800萬,也絲毫不損其商業價值。

郭富城當下手握六部待映電影,其中投資過兩億的《風再起時》,已經開始有條不紊地宣傳。

此前看到過黎明擁躉疑惑。

他們不明白,為何黎明在《搶紅》票房慘敗之后幾乎就徹底淡出電影圈,而郭富城照樣有低票房作品,卻毫發無損?

因為小眾電影的目標從來就不是票房,其價值在于思考與社會層面的關注,而商業電影有天然的娛樂性,必然就會以票房成績作為考核標準。

而郭富城不但有商業票房的過硬根基,還有極其良好的品質口碑。

甚至堪稱最近十年香港影壇“最能打”的演員。

這就是答案。

而時日忽忽。

轉眼已經到了二零年代。

五大巨頭已經列位,即劉德華、梁朝偉、甄子丹、郭富城和古天樂。

其中古天樂略弱。

而雖然古天樂被詬病爛片比例高,也有題材高重復度帶來的審美疲勞問題。

但實事求是去看,五大巨頭之外的其他演員,無論是前輩梁家輝還是任達華,還是同時代的其他人,都不是他的一合之敵。

此外林家棟尚可,但商業成績也很難上行。

比如本文談及的最新港片《邊緣行者》中的演員。

任賢齊投身港影,在杜琪峰麾下打磨多年,但始終無力獨自擔綱。

還有以前曾經談過的譚耀文。

就配戲層面而言,毫無問題,但始終缺乏擔綱主演的能力,比如2020年有一部《辣警霸王花:澳門行動》,票房只有十萬。

可能有些人會說,那是他們沒遇到好的資源,比如郭富城的《寒戰》《無雙》,劉德華的《拆彈專家2》或者梁朝偉的《無間道》。

但可以換個角度考慮,你是片商,這些資源會給誰?

所有成績的得來,皆非易與。

話題至此。

已經可以結論。

五大巨頭。

就是現下香港電影僅存的臺柱。

余者盡皆輔助。

營業執照公示信息

營業執照公示信息