2022年是電影《教父》上映50周年。距離三部曲的收官作《教父3》的上映,也已經(jīng)過去了32年。隔著幾個(gè)10年重看這三部科波拉的代表作,我們很難不承認(rèn)《教父》系列已經(jīng)無限接近于一種“理念”性的黑幫電影。

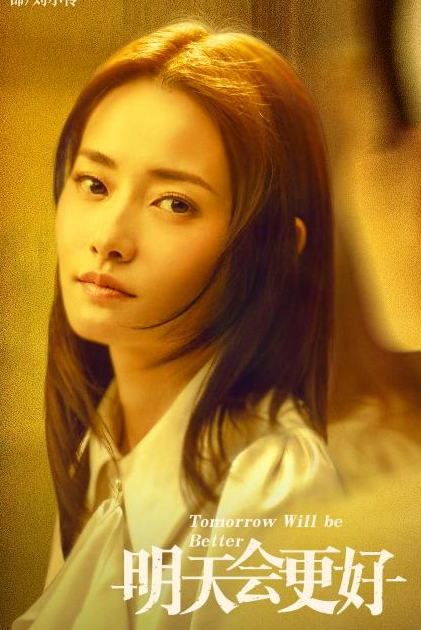

電影《教父》(1972)海報(bào)。

這里的“理念”挪用的是柏拉圖的概念:柏拉圖認(rèn)為理念是事物經(jīng)過普遍抽象后形成的共識,而所有具體的事物都是對這種理念的摹仿。創(chuàng)造者——無論是造物主,還是凡人——都是依循著理念的原型創(chuàng)作出事物,因此有神圣的原型、神圣的摹仿物、人工的原型、人工的摹仿物。

《教父》系列,正因?yàn)槠浣?jīng)典性和時(shí)代因素,成為了黑幫這一理念的“神圣摹仿物”,和萬千黑幫電影后來者的“人工的原型”。

與死亡如影隨形的橙子、以派對開篇而以屠殺結(jié)尾的結(jié)構(gòu)、強(qiáng)調(diào)明暗對比的室內(nèi)光影、充滿懷舊情懷的背景音樂、隨代際相傳的稱號和口頭禪……《教父》系列的視覺與敘事風(fēng)格本身就是高度符號化的。這些符號幫助觀眾理解與代入本來就高度情節(jié)化、商業(yè)化的劇情。復(fù)沓的風(fēng)格把充滿偶然性的情節(jié)拔高到宿命論水平的同時(shí),也使這部電影更容易隨著時(shí)間的流逝被認(rèn)定為一種范本。

作為一種類型片的原型,《教父》系列已經(jīng)被無數(shù)人注視過、討論過、寫作過、摹仿過。沒有什么細(xì)節(jié)不曾被挖掘咀嚼,也不必反復(fù)證明它的偉大。因此,這篇文章試圖提供的僅是一些“后見之明”。所謂“后見之明”,就是一些唯有隔著時(shí)空才能意識到、或者變得更加明顯的意義。與其說是評論《教父》,這篇文章討論的其實(shí)是:《教父》上映后的半個(gè)世紀(jì)里,這個(gè)世界在電影里、在電影外、在看電影的人的身上,都發(fā)生了什么變化?

撰文|雁城

不夠效率的人情交換:

從科波拉到斯科塞斯

50年后再看《教父》,首先浮現(xiàn)的“后見之明”,是這部電影彰顯著一種正在消逝(如果尚未殆盡)的時(shí)代精神。這當(dāng)然是一個(gè)關(guān)于暴力和欲望的故事,但它更關(guān)于體面,關(guān)于義氣,關(guān)于忠誠,關(guān)于人和社區(qū)的關(guān)聯(lián)。這些概念和欲望媾和,成為欲望的源頭、約束著欲望,也被欲望侵蝕破壞。

“講道理”,是馬龍·白蘭度飾演的老教父的口頭禪,可以追溯到他的青年時(shí)代,也最終繼承給了他的兒子,二代教父麥克·柯里昂。教父式的道理本質(zhì)上是“等價(jià)交換”:每部電影的開頭,結(jié)婚典禮、生日、開工儀式,表面上提供一種熱鬧的群像,本質(zhì)上無一不成為了教父家族資源置換的場所。他們利用自己擁有的資源解決委托,以延展權(quán)力網(wǎng)絡(luò)。

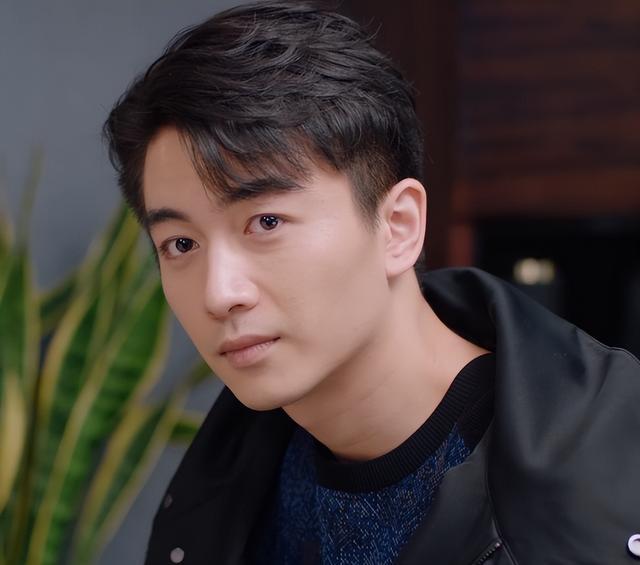

電影《教父》(1972)劇照。

貫穿三部曲的資源置換中,最先聲奪人的可能是《教父》甫一開頭,老教父為了威脅電影公司的老板,讓他在醒來時(shí)發(fā)現(xiàn)床上出現(xiàn)一只鮮血淋漓的馬頭。而最清新的一樁,則是《教父2》的回憶視角中,老教父在青年時(shí)為女街坊解決的房租漲價(jià)問題。當(dāng)時(shí)還很稚嫩的維托·柯里昂在辦公室里接待訪客,比起黑幫更像街道主任。下一個(gè)鏡頭里,他在街頭和房東試圖談判,言語間甚至有些猶豫和不確定。

這種等價(jià)交換當(dāng)然既不精致,也不正確。在或大或小的案例中,它以暴力和威脅為底層邏輯,讓柯里昂家族立身于陰翳之中,即使麥克一直想要金盆洗手。片中也出現(xiàn)過對于“道理”的直接嘲諷。《教父3》中,凱嘲諷自己的丈夫麥克:“你不是最喜歡講道理嗎?”

但如“教父”這個(gè)稱呼暗示的,柯里昂家族的立身邏輯,在以欲望為內(nèi)核運(yùn)轉(zhuǎn)的人物關(guān)系間,始終留有一絲人情。情和利被糅在一起,像《邊境風(fēng)云》里的臺詞:“這不是治安問題,是感情問題。”

電影《教父》(1972)劇照。

這讓如今的我們再看老教父和他的“道理”時(shí),會(huì)有一種遙遠(yuǎn)的懷舊情結(jié)。因?yàn)楸举|(zhì)上,它還是提供了一種最樸素的規(guī)則,或者至少是一種信念:雖然貪得無厭、欲壑難填,世界至少在按照一種固定的邏輯運(yùn)轉(zhuǎn)。圍繞著“教父”這個(gè)稱號搭建起來的,是一個(gè)至少閃現(xiàn)著尊重、敬意、互助、溫情、披著“大家長”外衣的社群。當(dāng)然,這些關(guān)鍵詞中不包含“合法”。

需要注意的是,在《教父》三部曲中,這種“道理”并非是一種固若金湯的家傳。實(shí)際上,它持續(xù)地遭受挑戰(zhàn)和演變,尤其是隨著時(shí)間推移,利益分歧逐漸出現(xiàn)在家庭內(nèi)部。最標(biāo)志性的事件是《教父2》中麥克因?yàn)閾?dān)心遭遇背叛,而下令槍殺親兄。這成為延綿麥克后半生的遺痛。沒有任何事件比手足相殘更能體現(xiàn)出權(quán)力對人性的異化。

然而我想說的是:在電影之外的這數(shù)十年間,我們甚至能感到,世界在以比《教父》系列更快的速度加快崩落。那些后來的黑幫電影或許能夠佐證我的觀點(diǎn),比如和《教父3》同年上映的《好家伙》。

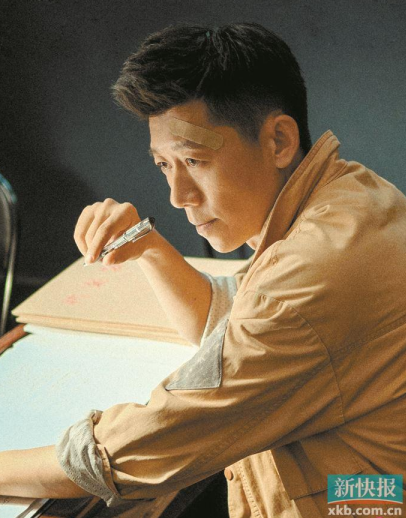

電影《好家伙》(1990)劇照。

盡管《教父》的尾聲已經(jīng)呈現(xiàn)出一幅被欲望侵蝕得滿目瘡痍的景象,馬丁·斯科塞斯的《好家伙》還是更徹底地剝除了浪漫主義的外殼、潛入欲望深淵:教父式的家庭、同鄉(xiāng)關(guān)系消失了,只剩下背景模糊的個(gè)體之間的短兵相接;在道德和利益邊緣的徘徊消失了,只剩下被獸性支配的對血和錢的欲望。可以在喧囂的夜總會(huì)大聲說笑的間隙,猝不及防地射殺侍從,只因?yàn)閷Ψ降咕铺;シQ“好家伙”(good fellas)的幫派弟兄,也可以在對方失勢的第二天就落井下石。

比“講道理”更簡單粗暴的行為動(dòng)機(jī)出現(xiàn)了:一切向錢看。《教父2》上映3年后,電影《華爾街》已經(jīng)展示出資本市場對白手起家的美國夢發(fā)起的首輪沖擊。華爾街的代言人喊話:“貪婪是好的,貪婪是對的,貪婪是有用的。”這喊話在當(dāng)時(shí)石破天驚,在如今已經(jīng)稀松平常得像公理。在這種高速運(yùn)轉(zhuǎn)的資本社會(huì)里,談人情自然低效得讓人難以置信——你很難想象任何21世紀(jì)的黑幫老大要先預(yù)支服務(wù),多年后才對乙方提出需求:讓殯儀館老板給他被射得滿身是孔的長子整理遺容。

也就是在稍晚點(diǎn)的時(shí)刻,在黑幫電影的另一個(gè)重要生產(chǎn)地,香港,類型片代表人物從吳宇森換了杜琪峰。前者上映于上世紀(jì)80年代末的《喋血雙雄》還只是在無奈“這時(shí)代變了,沒什么人講道義了”,但最后關(guān)頭,畢竟還是喊出了一句帶血的“做狗也要齊整一點(diǎn)!”而到了新千年,后者的《黑社會(huì)》上映時(shí),觀眾只能看到血腥而殘酷的權(quán)力斗爭塵埃落定之后,幫派老大在其樂融融的度假中,幾鐵鍬把毫無防備的老二拍死。

電影《喋血雙雄》(1989)劇照。

幾度風(fēng)雨幾度春秋。今天我們看《教父》時(shí)已經(jīng)蒙上了一層懷舊的光暈:彼時(shí)那場把欲望推向極致的盛宴,如今看來居然只是“前資本主義時(shí)代”的古典小菜。比劇情更荒謬的,只有銀幕外的世界。

把根源思維連根拔起:

他的身上活著一整個(gè)西西里

關(guān)于《教父》系列的第二種“后見之明”,來自于身份政治和移民視角。又是一個(gè)在最近的十年間被重新審視的重要議題。

《教父》是一部字面意義上的移民電影。《教父2》就非常詳細(xì)地講述了一代教父維托·柯里昂從意大利孤身赴美并白手起家的過程。移民是勤勞勇敢的,美國是包容和孕育希望的沃土——這是一個(gè)典型的美國一代移民的勵(lì)志故事。全系列也著重描寫了柯里昂家族作為美國社會(huì)的少數(shù)族裔,是如何在異土重新建立和運(yùn)營(地下)民族社群的。

電影《教父2》(1974)劇照。

《教父》系列不是孤例。這樣的移民故事在上世紀(jì)50年代以來,隨著國際范圍內(nèi)遷徙的增多屢見不鮮。早一點(diǎn)的《西區(qū)故事》(1961)拍過墨西哥人在美國,晚一點(diǎn)的《新宿事件》(2009)拍的是中國人在日本,說的都是類似的故事。他鄉(xiāng)的少數(shù)族裔不僅和主流社會(huì)有族裔/膚色上的區(qū)別,很多時(shí)候語言、文化程度、技能以及階級上的弱勢更加劇了他們的邊緣化。于是他們自發(fā)結(jié)社,抱團(tuán)取暖。往往這種社團(tuán)同時(shí)被自身和他者定義為身處地下、曖昧模糊、潛藏威脅。

從今天來看,《教父》對于主人公的血統(tǒng)、故土、族裔有一種非常經(jīng)典,或說傳統(tǒng)的展示。不談意大利語臺詞、偶爾閃現(xiàn)的風(fēng)俗和反復(fù)強(qiáng)調(diào)的家庭觀念,柯里昂家族的“意大利性”就直接體現(xiàn)在“柯里昂”這個(gè)命名上。《教父2》開篇就告訴你,維托·柯里昂原名叫維托·安多里尼。在年幼移民至美國時(shí),海關(guān)的工作人員誤以為他的故鄉(xiāng)柯里昂是他的姓氏,由此更名。

電影《教父2》(1974)劇照。

這更名的插曲有雙重含義:首先,它體現(xiàn)出本地人對移民源自語言和文化隔膜的誤解,多少也帶著點(diǎn)輕慢;其次,以故鄉(xiāng)為姓氏,暗示著維托從一開始就不是孤家寡人。他象征著家族,象征著小鎮(zhèn)。他的身上活著一整個(gè)西西里。

“根”的思想在《教父》系列中是根深蒂固的。這種“根”不僅指向故土,也指向血脈、遺傳和本質(zhì)。這讓《教父》系列浸潤在一種極度強(qiáng)烈的宿命感之中。

與宿命感此消彼長的是:《教父》里幾乎沒有什么人物弧光。這句話看起來冒天下之大不韙,但其實(shí)并不是在說《教父》的角色塑造很失敗。恰恰相反,《教父》最杰出的貢獻(xiàn)就是它塑造了世界電影史上最經(jīng)典的幾個(gè)角色。然而,在這些角色身上,成長的痕跡確實(shí)很弱。主導(dǎo)他們命運(yùn)的基本都是一種命中注定的性格:大哥暴怒,二哥懦弱,麥克最有主意。

電影《教父2》(1974)劇照。

我看《教父》時(shí)就百思不得其解,為什么一部三個(gè)小時(shí)的電影會(huì)如此吝嗇鋪墊主人公的轉(zhuǎn)變?作為從常春藤畢業(yè)、接受了美國至少16年優(yōu)質(zhì)教育的意裔二代移民,影片開頭還聲稱“我和我爸不一樣”,是怎么在一夜之間下定決心拋棄秩序、投靠暴力、手刃仇人,與女友不告而別、遠(yuǎn)走高飛?不是說不合理,只是鋪墊實(shí)在太少了。當(dāng)他回到意大利——實(shí)際上是第一次到達(dá)意大利——已經(jīng)像是一個(gè)從未離開過那里的西西里匪幫。

從如今來看,唯一能解釋這種轉(zhuǎn)變之突兀的是:影片創(chuàng)作于半個(gè)世紀(jì)之前。只有在后結(jié)構(gòu)主義、去中心化和多元化的思潮尚未興起的上世紀(jì)70年代,人們才能有如此篤定的“根源意識”,相信人有一種完美承襲自“小家”和“大家”的“天性”,且完全無法被后天教育動(dòng)搖。待漂洋過海落地生根,它又會(huì)成為新的根,生成新的層級分明的系統(tǒng)。所以你在《教父》里幾乎完全看不見身份危機(jī),看不見社會(huì)教育和家庭教育在新一代移民身上的撕裂,看不見二代移民和他的父母輩因?yàn)槲幕町惗a(chǎn)生的矛盾。而這些在該系列中被淡化的問題,在接下來的五十年將越發(fā)明顯,并成為新一代移民文學(xué)/電影的核心議題。

1980年,德勒茲和加塔利合著出版了《資本主義與精神分裂(卷2):千高原》,其中主要試圖攻擊的就是“樹狀思維模式”,即根的意識。站在中心化和根源的對立面,他們推崇“塊莖”,這又是一種植物學(xué)的比喻,指存在于地下的根莖。沒有根、也沒有隨之生長出來的葉,它通過隨意性的、不受約束的關(guān)系同其他線相連接。在塊莖系統(tǒng)中,沒有中心,沒有起源,沒有終點(diǎn),在一個(gè)解域的空間里播撒、伸展、多元化。

《資本主義與精神分裂(卷2):千高原》, [法國] 費(fèi)利克斯·加塔利 / [法國] 吉爾·德勒茲著,姜宇輝譯,六點(diǎn)圖書 | 上海書店出版社,2010年12月。

哲學(xué)家的“主義”并不是停留在文本上詰屈聱牙的喃喃自語。實(shí)際上,它反映和引領(lǐng)著現(xiàn)實(shí)的發(fā)展。與《教父》相隔的半個(gè)世紀(jì)間,跨國企業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)往來和經(jīng)濟(jì)組織的建立,前所未有地沖擊著各個(gè)地區(qū)的人們對民族、身份、意識形態(tài)的固有認(rèn)知。伴隨大城市的死與生和國際化的浪潮,資本的高頻高速流動(dòng)把根源思維連“根”拔起。早在1976年,《教父2》上映3年后,《電視臺風(fēng)云》就有一段經(jīng)典臺詞:

“沒有民族,沒有蘇聯(lián)人,沒有阿拉伯人,沒有第三世界,沒有西方世界,只有由各個(gè)系統(tǒng)組成的一個(gè)整體系統(tǒng),一個(gè)巨大的、無限的、交織的、相互影響的、多種變形的、多個(gè)國家的美元的天下。……你認(rèn)為蘇聯(lián)人在開行政會(huì)議的時(shí)候說些什么?卡爾·馬克思?他們會(huì)拿出他們的線性規(guī)劃表,統(tǒng)計(jì)決策理論,極小極大解法,計(jì)算他們交易和投資的報(bào)酬成本的比例是多少,就像我們一樣。我們現(xiàn)在不再是在一個(gè)充滿意識形態(tài)和國家觀念的世界里生活,比厄先生。這個(gè)世界,是個(gè)由企業(yè)組成的團(tuán)體。它毫不留情地被不可改變的商業(yè)法則決定著。這個(gè)世界就是生意。”

資本取代人情,企業(yè)取代國家,跨國貿(mào)易取代戰(zhàn)爭和暴力。《教父3》敏銳地捕捉到了大勢所趨,所以完結(jié)篇里,柯里昂家族的商業(yè)版圖(片中時(shí)間為1979年)也終于不只限于紐約和洛杉磯。為了使家族資產(chǎn)合法化,麥克通過在梵蒂岡的關(guān)系網(wǎng),準(zhǔn)備跨國投資“屹立”集團(tuán)。但這種合法化的努力還是化為泡影。麥克唯有回頭求助于暴力,并在槍戰(zhàn)中失去了自己的女兒。

和《教父》末尾的屠殺不同,《教父3》里的暴力印證的不再是麥克的起勢,而是失敗。這失敗不僅指他被迫再次以最珍視的家人與欲望做交換,更證明了這個(gè)輝煌一時(shí)的掌權(quán)者已喪失對這個(gè)波詭云譎的時(shí)代中層出不窮的新事物的判斷。和《教父》進(jìn)一步拉開差距的是《教父3》的悲情結(jié)局。《教父》雖然描繪了老教父的死亡,但定格在權(quán)力向第二代的交替上:透過那扇門,凱看到有人親吻自己丈夫的手背,并稱呼他為Don Corleone。而在完結(jié)篇中,盡管也有對文森濃墨重彩的描寫,但影片最終以麥克的死亡作結(jié),而非下一代的加冕。

電影《教父3》(1990)劇照。

比起成長,《教父》系列花了更多篇幅講疲憊與死亡,一種面對個(gè)體衰老和時(shí)代變遷的力有不逮。這種力有不逮,是一種比所謂的“天性”更難違逆的宿命。《教父》系列之所以沒有續(xù)篇,甚至也沒有太多影迷渴望它的續(xù)篇,大概是因?yàn)榇蠹译[隱地知道:如果選擇誠實(shí)地面對時(shí)代,《教父4》只能變成一個(gè)完全不同的故事。

這讓我想到了最近遭遇惡評的《西區(qū)故事》(2021),時(shí)隔60年翻拍上文提到的移民主題電影。負(fù)面輿情的根源之一,是斯皮爾伯格堅(jiān)持不給占全片文戲30%的西語臺詞加字幕,目的是“讓觀眾體驗(yàn)聽不懂的感覺,而這是很多移民的生活體驗(yàn)”。

篇幅所限,在此不評論導(dǎo)演的決策是好是壞。只是,這至少已經(jīng)說明我們進(jìn)入了一個(gè)新的身份政治領(lǐng)域。這個(gè)時(shí)代不僅已經(jīng)和半個(gè)世紀(jì)前《教父》所展示的美國差之千里,甚至和1976年的《電視臺風(fēng)云》、1980年的《千高原》與1990年的《教父3》所描繪的世界相比,也產(chǎn)生了不同。面對這一切,所有根源,所有本質(zhì),所有永恒的在場和對歷史趨勢的蓋棺定論,都會(huì)迅速變得過時(shí)。所以德里達(dá)引用《哈姆雷特》的第一幕第五場描述當(dāng)代:

“這是一個(gè)脫節(jié)的時(shí)代。”

文化戰(zhàn)場與再現(xiàn)理論:

一個(gè)耳光引起的“后見之明”

還有很多“后見之明”,是高度私人化和主觀化的。它不僅折射出時(shí)代的變化,更是觀眾作為個(gè)體的影子。比如第三種“后見之明”,來自性別視角。

《教父》系列毫無疑問是以男性為中心。在《教父》的豆瓣詞條下,一條內(nèi)容為“男性電影,沒有打動(dòng)我”的短評被點(diǎn)贊了一千余次。另一條獲得兩千多次點(diǎn)贊的評論則可以視作一種展開:“科波拉是有厭女癥吧?這片子里的女人要么圣母得讓人惡心,要么就討厭得遭人煩,除了哭哭啼啼就是無理取鬧。最后一個(gè)鏡頭,麥克成為新的教父,一道門隔開他的妻子,不是沒有理由的。這是一個(gè)男人的世界。”

要談我極度個(gè)人的觀影體驗(yàn),必須描述我觀看《教父2》時(shí)的一個(gè)瞬間:在影片中后段,麥克已經(jīng)在柯里昂家族的頂層站穩(wěn)腳跟。作為代價(jià),他的身上泯滅了一種人性,這讓他在心靈上遠(yuǎn)離了他誓死要保衛(wèi)的家人,包括妻子凱。當(dāng)夫妻之間發(fā)生劇烈沖突時(shí),凱道明真相:原來她不是小產(chǎn),而是墮胎,因?yàn)樗幌朐佼a(chǎn)下麥克的兒子。盛怒之下,麥克狠狠扇了凱一耳光。就是在這個(gè)扇耳光的瞬間,我前所未有地意識到這是一部屬于男性的電影。同時(shí)意識到,這部電影里幾乎沒有女性的容身之處。

電影《教父2》(1974)劇照。

這是一個(gè)非常有代表性的時(shí)刻,它在最近我觀看老電影時(shí)時(shí)有發(fā)生。在麥克扇耳光的瞬間,我?guī)缀趿⒖滔氲搅?我經(jīng)歷的上一個(gè)類似時(shí)刻,這近乎一種弗洛伊德的延遲創(chuàng)傷體驗(yàn)(Nachtr?glichkeit,即對第一個(gè)事件的理解并非在當(dāng)下就完成,而要等待第二個(gè)類似事件的重新激活):

那是在看《刺殺肯尼迪》的時(shí)候,我深深共情在追逐正義的路上踽踽獨(dú)行的男主人公,直到看見他在妻子抱怨他已經(jīng)很久不回家履行夫職和父職的時(shí)候,憤怒地又摔東西又大吼大叫。我的代入感在這個(gè)場景里消失了,并且沒有辦法在接下來的一個(gè)小時(shí)全心全意地相信拋棄家庭、把責(zé)任全部留給妻子、去追求一種“更偉大而孤獨(dú)”的事業(yè),是一件絕對正確的事——即使在電影尾聲,連他的妻子都被他的信念打動(dòng),代表整個(gè)曾被放棄的家庭站在了他的一邊。

我思考了很久,猶豫這是否會(huì)被誤解為一種極端的、對故事(同時(shí)是虛構(gòu)和古早的)的道德審判,或是吹毛求疵、制造對立。但我覺得我得誠實(shí)地展示這一幕和我對這一幕的思考。和上文談?wù)撋矸菡螘r(shí)一樣,我不是在批判《教父》作為上個(gè)世紀(jì)的電影,沒有展示出一種“正確”的性別觀,這多少有倒置歷史之嫌(anarchronism)——實(shí)際上《教父3》比《刺殺肯尼迪》甚至更接近“正確”:它代表凱,最終也沒有完全原諒麥克的暴力。我真正感慨的是,最近數(shù)十年的女權(quán)主義運(yùn)動(dòng)確實(shí)從根本意義上為觀眾,不僅僅是女性觀眾,提供了審視電影的新方式。甚至這不只是一種選項(xiàng),而是一種消除了蒙蔽后浮現(xiàn)的本能。

電影《教父3》(1990)劇照。

這種新的思考方式除了與經(jīng)濟(jì)政治相掛鉤,同時(shí)也承襲自這半個(gè)世紀(jì)間興起的“再現(xiàn)”理論(representation):后結(jié)構(gòu)主義的代表人物德里達(dá)認(rèn)為,事物真實(shí)的在場(presence)是不可能的,它們只能通過再現(xiàn)而存在。那么,誰來決定如何再現(xiàn)某物?誰來評判這樣的再現(xiàn)是否正確合理?進(jìn)一步地,葛蘭西提出文化霸權(quán)理論,認(rèn)為文化場域在進(jìn)行持續(xù)的斗爭。

某些階級、團(tuán)體和個(gè)人可能作出比另一些階級、社會(huì)集團(tuán)和個(gè)人更正確、更精確、更“客觀”的再現(xiàn)。可以把握自己的再現(xiàn)的,就是有權(quán)者。受壓迫和排斥的群體則只能任他人再現(xiàn)自己,并在這個(gè)過程中更加喪失文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。在性別的議論場上,女性毫無疑問屬于后者。意識到這一點(diǎn),更多的人們才越來越無法忽略經(jīng)典之作中對于女性的展示,客體化、物化、瘋癲化,或者根本是缺席。

在評論一部電影是否能稱之為經(jīng)典時(shí),人們常常會(huì)使用一句陳詞濫調(diào):“它經(jīng)受住了時(shí)間的考驗(yàn)。”但回看《教父》系列,我更加清晰地認(rèn)識到,“經(jīng)受住時(shí)間的考驗(yàn)”并不意味著影片中的一切,敘事方式、視覺風(fēng)格、哲學(xué)觀點(diǎn)、價(jià)值觀,在超越時(shí)間的審視下都能歷久彌新——畢竟不是所有導(dǎo)演都是庫布里克,更何況連庫布里克的幻想,都可能有被證明與未來偏離的一天。

電影《教父》(1972)劇照。

所以,我認(rèn)為《教父》系列最有價(jià)值的恰恰是,它提供了一個(gè)扎根于彼時(shí)彼刻的大眾文化樣本,如被火山灰覆蓋的龐貝。就像這篇文章,是在把《教父》及《教父》受到的反饋當(dāng)作一種半個(gè)世紀(jì)前的標(biāo)尺,將來自2022年的意識投射于上。用這種方式我們就可以清晰地發(fā)現(xiàn),這50年間的大陸板塊發(fā)生了怎樣的漂移。僅從這個(gè)角度上來說,《教父》系列就無愧于成為時(shí)代的經(jīng)典。

2019年,《愛爾蘭人》上映,由飾演過麥克·柯里昂的阿爾·帕西諾和飾演過青年維托·柯里昂的羅伯特·德尼羅主演。鏡頭里的他們真的老了,即使穿上年輕的衣裳,在路邊狂踹水管,也掩不住老相。和他們一起老去的,是一個(gè)“昨日的世界”。評古論今之余,又很難不想到未來:再過半個(gè)世紀(jì),世界會(huì)變成什么樣?當(dāng)我們的今天成為昨天,又有哪些電影,會(huì)成為未來的觀眾眼中的龐貝呢?

電影《愛爾蘭人》(2019)劇照。

本文為獨(dú)家原創(chuàng)內(nèi)容。作者:雁城;編輯:青青子;校對:賈寧。題圖素材來自電影《教父》(1972)劇照。未經(jīng)新京報(bào)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)至朋友圈。

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息