作者:洛紅塵

原創作品,歡迎轉發

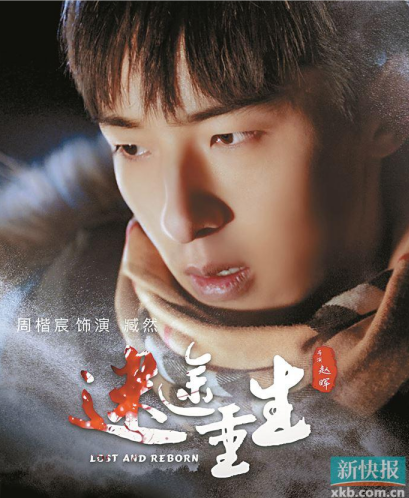

(資料圖片)

(資料圖片)

晚上睡不著,看了個姜文的老電影《陽光燦爛的日子》。

不得不說,年輕時的寧靜,真的是又純又欲。當她突然綻出一個笑容,頓時整個世界都明亮了。

當她穿著時尚濕漉漉地從水里出來的樣子,真的擔得起男孩性啟蒙時幻想的對象。

有人說,這部電影就是中國版的《西西里的美麗傳說》。但事實上,姜文這部電影比西西里早上映了5年。

1991年,姜文從王朔手里拿到了小說《動物兇猛》,深有共鳴,決定把它拍成電影。

這是他第一次做導演,從立意到成片,費盡周折,直到1995年才在國內上映。

但,才華總是掩不住,金子總要發光。

憑借這部影片,姜文一鳴驚人,斬獲諸多大獎。寧靜與夏雨作為男女主角,也憑此片在中國電影史上留下濃墨重彩的的一筆。

《時代》周刊更是高度贊譽:

“中國導演姜文的《陽光燦爛的日子》堪稱是1994年度全世界令人贊絕的、至今仍渴望觀看的影片之一。它是一部從內容到形式都全新的中國電影,它的出現標志著中國電影跨入了一個新的時代。”

姜文的確是個鬼才,他把一個男孩的成長展現得絲絲入扣,回憶與現實亦真亦幻,時代烙印交錯閃現。

令男孩躁動的不僅是荷爾蒙,更是一個時代的疼痛。

如今隔了26年的光陰再看這部影片,依然為之震撼叫絕。

1、躁動的年代,無處安放的青春

故事發生在上世紀70年代。當時的中國正處在在一個荒誕的年代,大人們忙著“鬧革命”,無暇他顧,學校也近乎癱瘓。

某軍區大院里一幫十五六歲的男孩們樂得沒人管,終日游蕩。

旺盛的精力無處釋放,整天打架、逃課、瘋玩、找妞,馬小軍就是其中之一。

馬小軍瘦小懦弱,被伙伴們送了個雅號“馬猴”。但骨子里卻有種英雄主義,總是偷偷把父親的軍功章掛在自己身上,動不動拿著一把假槍突突突。

他還把父親的安全套當氣球玩,完了又覺得這氣球怎么這么奇怪。因為“氣球”被他扎破,后來還稀里糊涂漏出來一個弟弟。

后來馬小軍無師自通搗鼓出一把萬能鑰匙,能偷開別人家的鎖,經常趁白天人們上班、家中無人時,開鎖溜進別人家中玩。

有一天,他溜進一戶人家時,無意中看到了一張女孩的照片。

照片上的女孩很美,笑容鮮艷明亮,就像一棵向日葵,在午后的光影里,投下大片令人頭暈目眩的金色。

馬小軍瞬間呆住,心里的某扇門吱呀一聲開了。

馬小軍從此變成熱鐵皮屋頂上的貓,終日游蕩在這棟樓的周圍,焦躁不安地期待著女孩的出現。

青春期男孩荷爾蒙的躁動,被姜文以畫面的形式展現得淋漓盡致,極富感染力。

影片中還出現了大量帶有隱喻的場景,比如高聳的煙囪、傻子騎的木棍,甚至馬小軍所癡迷的那把萬能鑰匙。

按照弗洛伊德的觀點,都屬于顯而易見的某種男性力量的象征。

當然,荷爾蒙并非全然和“性”有關,它也是一種力量。

酣暢淋漓的運動,專注地汲取知識,投入地做一件有意義的事,都能讓荷爾蒙得以消解和平復,積極向上的精神引領,更是能讓人心靈升華。

但在那個年代,連正常的上課尚且不能,性教育更是極其匱乏,被視為洪水猛獸。思想禁錮,文化荒蕪。人們一邊出于本能想要探求,一邊又因為環境而不得不壓抑。

懵懂,悵然,迷惘,焦躁,追尋。

青春期的少年心事,像極了那個時代的中國。

禁錮已久的精神世界,急切地在尋找出口。渴望打破,渴望釋放,渴望一個生機勃勃的嶄新世界。

米蘭這個角色,不同于一直以來常見的那些傳統女性形象。那些女性,

要么是“瘦高白秀幼”式的蒼白;要么是“娘道”的忍辱負重、苦大仇深,毫無自我;要么是“狐貍精”式的紅顏禍水;要么是“女同志”式的性別模糊,僵硬刻板,毫無女性魅力可言。

米蘭不同。

她是時尚的,健康明亮的,純真又時尚,生動又鮮活,還帶著一絲神秘,仿佛某種理想的精神文化的象征。

那不僅是少年馬小軍對異性的渴望,更是當時國人對于一種健康鮮活的精神世界的渴望吧。

2、每個人心中都有一個猛獸,你要給它裝

上籠子

照片上的女孩名叫對米蘭,馬小軍癡迷于她的一切,后來還真的遇到了她,和她開始來往。

但在19歲的米蘭看來,15歲的馬小軍幼稚逞強,根本還是個孩子,她只把他當弟弟。

她喜歡上高大帥氣又時尚的劉憶苦,這讓馬小軍很失落,內心的醋意翻江倒海。

他開始奚落、打擊米蘭,甚至有一天,他闖進米蘭的房間,試圖侵犯米蘭。

我們知道,《陽光燦爛的日子》這部電影改編于王朔的小說,原著名叫《動物兇猛》。

為什么會有這樣一個奇異的標題?

王朔在書中寫到:

“在我年少時代,我的感情并不像標有刻度的止咳糖漿瓶子那樣易于掌握流量,常常對微不足道的小事反應過分,要么無動于衷,要么摧肝裂膽,其縫隙間不容發。這也類同于猛獸,只有關在籠子里是安全的可供觀賞,一旦放出,頃刻便對一切生命產生威脅。”

電影中有個情節,小伙伴被人欺負,劉憶苦、馬小軍他們一幫人氣勢洶洶殺過為他報仇。

對方一伙被打得七零八落,最后有一個少年落了單,被劉憶苦他們逼到墻角。

平時瘦弱慫包的馬小軍,竟然很意外地變得膽大,沖到前邊,拿著板磚一下一下猛拍對方的頭。

對方鮮血直流,昏死過去,而馬小軍仿佛成了英雄,在伙伴們心中瞬間高大起來。

這一幕觸目驚心,作為一個母親,我看了真的很心痛。

為被打的少年,也為馬小軍。

沒錯,“動物兇猛”。

馬小軍那一刻的英雄主義,只不過是希望得到小團體的認可。但從教育的角度,如此慘烈的畫面,我們又該如何反思呢。

性,攻擊,這些都像人內心深處的猛獸,屬于人的本能。

要想猛獸不隨便跑出來釀成悲劇,得有“籠子”。

社會規則、道德、法律;對于生命的敬畏、對于美好生活的向往;來自家庭和社會的正向引導,這些都是隱形的籠子。

本能有所制約,“本我”“超我”協調,人才能健康成長。

但是很可惜,在那個時代,這個籠子是缺失的,或者說是破損的。

電影中很重要的一個情節,就是馬小軍沖進米蘭房中試圖侵犯他。

姜文的電影大部分內容忠實于原著,但在這一關鍵情節上做了完全不同的改動。

原著里,馬小軍得逞了。

然后王朔筆鋒一轉,說其實這些都是“我”(馬小軍)幻想出來的。米蘭也根本不是“我”先認識的,是朋友帶她見了我們一兩面,“我”和她自始至終沒說過幾句話。

“也許那個夏天什么事也沒發生。我看到了一個少女,產生了一些驚心動魄的想象。我在這里死去活來,她在那廂一無所知。后來她循著自己軌跡消失了,我為自己增添了一段不堪回首的經歷。”

關于米蘭的一切種種,不過是馬小軍的幻想。因為對朋友的女友產生了懵懂的好感,他就在腦海中發展出80集電視連續劇,最后還不過癮,干脆在想象中把她侵犯了。

而在電影中,面對突如其來的馬小軍,米蘭先是很驚訝,奮力掙扎,隨后一翻身騎在馬小軍身上,左右開弓給了他幾個大嘴巴。

沒錯,米蘭身材時尚,長得很壯實,兩人第一次見面,米蘭就挑釁地問他:你打得過我嗎。

馬小軍還真打不過她。

兩人滾做一團,米蘭不僅左右開弓給了馬小軍幾個大嘴巴,還干脆反客為主,把馬小軍壓在身下,去脫他衣服。馬小軍反倒慫了,他在一陣哀嚎中掙扎下床,狼狽逃脫。

他到底只是個半大孩子。

米蘭挑釁地看著他:你覺得這樣有勁嗎?

馬小軍倔強地喊:有勁!

然后眼神空洞,一臉迷惘地騎車離開……他也不明白,為何最后變成了這樣。

王朔的寫法更真實、更凜冽、甚至更殘酷。雖然他說這只是馬小軍幻想中的一個畫面,但是你知道,在當時那樣的環境,這些畫面很可能是真的。

而姜文的處理方式,就顯得悲憫了很多。

他不愿讓一個男孩的成長,去通過犧牲一個女性去實現。他對人性還是充滿了信心,畢竟在他的鏡頭下,馬小軍只是假裝“壞”,而不是真的壞。

他只是虛張聲勢,想成長,又害怕成長。

而米蘭作為一種美好和生機的象征,在姜文的心中也始終是強大的,有力量的。她并非一個弱者和被同情的形象。甚至某種程度來說,米蘭才是一個引領者。

若論尊重和欣賞女性,姜文才是先鋒啊。

3、再見,青春

影片的最后,馬小軍穿著米蘭送他的那條紅色內褲,一步一步,登上游泳館的跳水臺,然后縱身一躍。

他在水中,恍惚看到劉憶苦、米蘭、大螞蟻、等人坐在池邊,笑著對他伸出手。

他鼓起勇氣想要靠近,卻被他們無情地踹到水里。

是的,因為試圖侵犯米蘭,他被大家嫌棄了。

他在米蘭心中形象坍塌,曾在他生命中占有重要地位的朋友們,也集體孤立了他。

接下來他一次次游向池邊的伙伴們,卻一次次被踹回水里。

最后,伙伴們全都不見了,游泳館寂靜無聲,馬小軍一個人孤單地、絕望地漂在水面上,萬念俱灰,如同死去。

是的,他再也回不到從前,從前的他已經死了。

他的青春,絕望地、永遠地結束了。

再見,青春。

再見,少年時代的一切。

成長,總是伴隨著失去。

失去你童年時最愛的那個布娃娃,失去少年的伙伴,失去青春歲月里那個心愛的姑娘,甚至有一天,你還將失去你的父母。

賈樟柯《山河故人》里說:

每個人都只是陪你走一段路,遲早是要分開是的。理解別人的不易,理解人生的波折,開始有同理心,你就在成長。

多年以后的北京城,發生了翻天覆地的變化。馬小軍和劉憶苦他們開著豪車走在長安街。恍惚間,又看到了以前軍區大院的那個傻子,依然執著地騎著他的木棍。

馬小軍他們像從前一樣,學著蘇聯電影里的樣子,對傻子喊:“古倫木!”

傻子卻沒有像以前一樣回以“歐巴”,而是響亮地來了一句:“傻B!”

全劇終。

一句響亮的“傻B”仿佛一個巨大的黑色幽默,不知道在嘲笑誰,更像一曲青春的挽歌,告訴你逝者已逝,永不可追。

昔日的懵懂少年已經成長為現實中平庸乏味中年,而回憶中的絢麗多彩和現實中的黑白畫面,到底哪個才是真的?

回憶總是帶了柔光,也許姜文滿懷溫情回憶的,無關時代,而是那個時代里的自己,是那永不再來的青春。

往者不可諫,來者猶可追。

生命中人來人往都是緣,珍惜當下的一切,如是而已。

營業執照公示信息

營業執照公示信息